Rechercher : Roubaud

Disparition d’un foisonnant continent

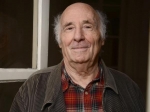

Jacques Roubaud, 1932-2024

Jacques Roubaud, 1932-2024

Né le 5 décembre 1932 à Caluire-et-Cuire, tout près de Lyon, Jacques Roubaud est mort le 5 décembre 2024 à Paris. Poète et mathématicien, membre actif de l’OULIPO, c’est un auteur tous azimuts, un foisonnant continent qui disparaît.

Pour lire des chroniques qui le concernent, en tout ou en partie, on peut suivre ce lien: http://jplongre.hautetfort.com/apps/search/?s=Roubaud

Voir aussi: https://www.lmda.net/2008-02-mat09016-jacques_roubaud?deb...

Et encore... :

Jacques Roubaud « compositeur de mathématique et de poésie », sous la direction d’Agnès Disson et de Véronique Montémont, Éditions Absalon, 2010

Jacques Roubaud « compositeur de mathématique et de poésie », sous la direction d’Agnès Disson et de Véronique Montémont, Éditions Absalon, 2010

À personne, parmi ses lecteurs, n’échappe le caractère étendu, complexe, hybride de l’œuvre de Jacques Roubaud, et il fallait bien une escouade de connaisseurs pour, sinon en faire le tour complet, du moins en sonder les strates superposées, en suivre les « courbes sinueuses, volutes, lignes serpentines, méandres, boucles nœuds et spirales » (Christine Jérusalem). Passionnés, spécialistes – dont l’écrivain lui-même fait partie, sous pseudonyme – explorent le « continent roubaldien », ses grands espaces, ses recoins et ses pièges, un continent où résonnent les échos conjoints « du verbe et du nombre », comme l’annonce le titre.

Les maîtresses d’œuvre, Agnès Disson et Véronique Montémont, ont réparti les études en cinq sections : Mathématique(s) et littérature, Question de genre(s), Retour aux sources, Poésie, Intermédialité. De quoi, donc, mettre en avant cinq facettes représentatives d’une œuvre dans laquelle les nombres et les structures, la polyvalence générique (poésie, prose, théâtre, autobiographie etc.), la richesse intertextuelle, l’attachement à des formes traditionnelles comme le sonnet, la variété des repères esthétiques, ne sont pas incompatibles, loin s’en faut, avec l’humour et la rigueur.

Parmi les références plus ou moins ouvertes, l’Oulipo et Queneau tiennent, bien sûr, une place prépondérante (y a-t-il eu TROu ou TOuR – c’est-à-dire Tournant Roubaldien de l’Oulipo ou Tournant Oulipien de Roubaud – ? Réponse dans la contribution de Marcel Bénabou). Mais pas seulement. La culture de Jacques Roubaud est immense : « J’ai la passion de la lecture. Je suis un liseur ; un liseur de livres surtout ». Et « la poésie est la mémoire de la langue ». C’est sur la mémoire des textes que se compose l’œuvre de Roubaud, même oralement, comme l’explique Florence Delay pour Graal Théâtre ; sur la variété des arts – peinture, photographie, musique, performance… – que se construit « l’hybridité » comme « principe structurant » de l’œuvre (Pierre Hyppolite). Mais c’est évidemment Jacques Roubaud lui-même qui, fort de la distance parodique et de l’investissement personnel qui le singularisent, est le premier et le dernier compositeur de son œuvre.

Dans la « réflexion collective » que propose cet ouvrage, complétée par quelques documents (manuscrits, tableaux) et une vaste bibliographie, chaque lecteur trouvera un chemin d’accès vers l’élucidation, au moins partielle, de quelques secrets roubaldiens.

Jean-Pierre Longre

09/12/2024 | Lien permanent

Merveilleux continent

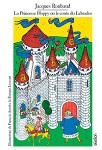

Lire, relire... Jacques Roubaud, La Princesse Hoppy ou le conte du Labrador. Illustrations de François Ayroles et Étienne Lécroart,Éditions Absalon, 2008

Lire, relire... Jacques Roubaud, La Princesse Hoppy ou le conte du Labrador. Illustrations de François Ayroles et Étienne Lécroart,Éditions Absalon, 2008

Que le lecteur ne compte pas sur le critique pour raconter le conte du Labrador ; il faut qu’il compte sur lui-même, le lecteur, pour se diriger dans le labyrinthe où Jacques Roubaud se complait à conter les aventures du Comte du Labrador, qu’il ne faut pas pour autant prendre pour argent comptant. Dans sa recherche, il sera peut-être content, le lecteur, de lire « L’épluchure du conte-oignon » d’Elvira Laskowski-Caujolle, qui contient un certain nombre d’explications complétant utilement « Le Conte conte le conte et compte » de Jacques Roubaud soi-même, rattachant clairement La Princesse Hoppy à l’influence de Queneau et aux contraintes oulipiennes.

On se contentera donc de saluer la réédition de cette œuvre commencée en 1972, jamais achevée mais paradoxalement et tout compte fait très complète. Car « le conte dit toujours vrai », et il le dit d’une manière exhaustive tout en s’amusant comme un enfant, en jouant oralement dès le titre (qui enferme le terme OuLiPo), en « complotant » une « compote » de jeux verbaux ou typographiques qui peuvent aller jusqu’à transcrire le langage « chien » ou « sauterelle », voire jusqu’à produire des schémas traduisant une nouvelle langue, le « canard postérieur ».

Inutile de dire que les mathématiques et la physique tiennent ici, comme toujours avec Roubaud, une place prépondérante, et que les énigmes sont telles qu’il faut parfois tout reprendre à zéro (ce à quoi nous incite, au passage, le chapitre 00). C’est ainsi que le lecteur, comme toujours avec Roubaud, est personnellement sollicité, intimement questionné, poussé dans ses retranchements, et qu’il est donc obligé non seulement de tout lire, mais encore de collaborer à la composition du conte.

Est-il utile, en outre, de dire que le livre est beau ? Beau par sa narration, par sa poésie, par l’attitude respectueuse que l’écriture adopte envers les œuvres et les auteurs du passé (Le Conte du Graal, Alice au pays des Merveilles, Baudelaire, Apollinaire, Queneau bien sûr, et beaucoup d’autres), beau par son non-conformisme et sa conformité aux règles du genre, beau par les illustrations colorées, médiévales, baroques, enfantines, savantes de François Ayroles et Etienne Lécroart, beau dans sa présentation générale.

Il est donc compréhensible qu’on tienne à recommander la délicieuse consommation de La Princesse Hoppy ou le conte du Labrador, qui nous convie à explorer incontinent un pays contenant toutes sortes de merveilles – que dis-je, un pays ? Un continent !

Jean-Pierre Longre

http://www.editionsabsalon.com

09/12/2024 | Lien permanent

L’épopée du vulgaire

Ian Monk, Plouk Town, Introduit par Jacques Roubaud, Éditions Cambourakis, 2007, rééd. 2011

Ian Monk, Plouk Town, Introduit par Jacques Roubaud, Éditions Cambourakis, 2007, rééd. 2011

Au commencement était la contrainte et la contrainte s’est faite verbe et le verbe s’est fait avalanche. Ainsi : Plouk Town est un long texte poétique en onze parties : la première contient un poème (x) d’un vers (x2) d’un mot (x), la seconde deux parties (x) de quatre vers (x2) de deux mots (x), la troisième trois poèmes (x) de neuf vers (x2) de trois mots (x) et ainsi de suite, jusqu’à la dernière partie contenant 11 poèmes de 121 vers de 11 mots… L’avalanche, extension du principe oulipien de « boule de neige », sert donc à l’auteur de contrainte rythmique, et au texte de cadre poétique, à l’intérieur duquel d’autres contraintes (anaphores, rimes et antérimes, recherche de toutes les combinaisons possibles d’un ensemble de 9 mots aboutissant à la composition de 81 vers (99)…) guident le texte.

Soit. Mais l’exercice n’est jamais gratuit. Plouk Town est un ouvrage abouti, qui ne relève pas que de l’expérimental formel, mais aussi et surtout de l’expérience fondamentale du quotidien. Dans la ville en question, les Plouks en question, c’est nous, c’est Monk, c’est tous ceux qui traînent leur cafard quotidien dans un paysage sans horizon. Sans précautions oratoires, en toute lucidité mentale et en toute verdeur lexicale, l’auteur chante en mineur la connerie des gens, les mômes pénibles, les parkings de supermarché, le Quick, l’alcoolisme, la Star Academy, la promiscuité, les appartements crasseux, la clochardisation… Ces scènes de la vie vulgaire sont certes localisées pour la circonstance, mais elles sont de partout : comme partout (à Bombay, Tombouctou, Londres ou New York), « la pauvreté te cogne la gueule à Plouk Town » ; comme partout, on embauche (des vigiles, des surveillants, des tortionnaires, des connards), on a peur, on aime, on se souvient, on pense, on déteste, on tâche de vivre, on est sûr de mourir.

Il y a tout à Plouk Town, et on y ressent tout ce que peuvent ressentir les humains. Il y a tout dans le livre de Ian Monk (après une fort plaisante et fort charpentée préface de Jacques Roubaud), en vers, en morceaux de dialogues, en bribes de monologues, en fragments réalistes, poétiques, comiques, tragiques, épiques. Il y a même des tentatives de réponse à l’angoisse collective et individuelle :

« moi qui vous le dis je m’entraîne

à l’écriture justement mais justement pour sortir

de cette idée de pourriture de ma vie ».

Jean-Pierre Longre

21/06/2011 | Lien permanent | Commentaires (1)

Écriture rétrospective

OuLiPo, Moments oulipiens, Le Castor Astral, 2004

OuLiPo, Moments oulipiens, Le Castor Astral, 2004

Que sont les « moments oulipiens » ? « Une sorte d’autobiographie collective de l’auteur collectif qu’est L’Oulipo », comme l’écrit Jacques Jouet ? Une espèce de suite d’ou li po 1960-1963 (Christian Bourgois éditeur, 1980), comptes rendus scrupuleux faits par Jacques Bens des réunions du groupe au cours de la période indiquée ? Projet romanesque de Raymond Queneau (découvert par Jacques Roubaud) transformant des personnes bien réelles, identifiées au moins par leurs initiales et par la table des matières, en matériau narratif et en personnages fictifs ? Reconnaissance de « traits de famille » (la famille Quenouillard) ? Quoi qu’il en soit, Anne F. Garréta avoue, à l’instar du secrétaire définitivement provisoire Marcel Bénabou, que « le moment oulipien n’est pas une forme », qu’il est « le moins oulipien des pratiques scripturaires », ce à quoi Paul Fournel répond par anticipation : « Il y a des moments oulipiens dont on voudrait se souvenir davantage. Il faut dire à leur décharge, qu’ils ne deviennent « moments » que plus tard. Sur le coup, ils sont légers comme la vie et se tissent dans la toile des choses communes ». En tout cas, « on ne se baigne jamais deux fois dans le même moment oulipien » (vérité bien sentie par Anne F. Garréta encore).

Trêve de citations. À l’abri des figures tutélaires de François Le Lionnais, Raymond Queneau et Georges Perec, onze oulipiens (dans l’ordre d’entrée en scène Jacques Roubaud, Marcel Bénabou, Paul Fournel, Harry Mathews, François Caradec, Jacques Jouet, Hervé Le Tellier, Bernard Cerquiglini, Michelle Grangaud, Olivier Salon et Anne F. Garréta), onze oulipiens donc (11, « chiffre palindromique », rappelle Michelle Grangaud) s’adonnent aux joies des souvenirs (un peu, sous une autre forme ou en l’absence de forme déterminée, comme Perec avec ses « Je me souviens ») et à l’art de l’écriture rétrospective (car, rappelons-le, « il n’y a pas que la rigolade, il y a aussi l’art »). Episodes divers, qui parfois se recoupent (rien de plus normal : pour un groupe, les souvenirs individuels sont collectifs), relatant réunions, stages, lectures publiques (en France et à l’étranger), errances (temporelles et spatiales), ateliers, ripailles, funérailles, évoquant l’humour et les humeurs de certains membres, les émois et la foi des petits nouveaux… À la faveur de ces « moments », on prend plaisir et intérêt (tour à tour et/ou simultanément) à assister à quelques soirées ou voyages mouvementés, à entendre des calembours de l’almanach Vermot déclenchant le rire de Queneau, à tenter de percer les mystères de l’assassinat de Marcel Duchamp par François Caradec et Alphonse Allais ou ceux de l’identité d’un certain QB, à comprendre qu’un ordinateur ne peut faire la différence entre le substantif « couvent » et le verbe « couver » à la 3ème personne du pluriel, à saisir la contrainte « Canada-Dry » (ou « parapèterie » ou fausse contrepèterie), à se demander comment on peut combiner sans perdre la tête un atelier de l’OuLiPo et la finale de Roland-Garros, à rencontrer au cours des pérégrinations du groupe des personnalités aussi diverses que Paul Auster ou Fabrice Luchini, à mesurer l’insistance avec laquelle François Le Lionnais tient à préciser à Jacques Jouet qu’il est membre, entre autres, de la « société du jouet », à réfléchir sur le roman et les conceptions que Queneau en développe, à se rendre compte que L’OuLiPo peut, au même titre que Proust et Freud, susciter un irrésistible sentiment amoureux…

Pour tout dire, ces Moments oulipiens sont en général drôles, sérieux par instant, graves parfois, émouvants souvent ; ils prouvent en outre que l’Ouvroir est toujours vivant, toujours actif, que l’on y tricote la prose et débite les vers (ne cherchez pas, ce sont des parapèteries) avec toujours autant d’ardeur.

Jean-Pierre Longre

16/06/2010 | Lien permanent

Principes et nouveautés

OuLiPo, La bibliothèque oulipienne, volume 6, Le Castor Astral, 2003.

OuLiPo, La bibliothèque oulipienne, volume 6, Le Castor Astral, 2003.

Dans le premier Manifeste de l’OuLiPo, François Le Lionnais, fondateur avec Raymond Queneau du fameux Ouvroir, définissait dans les recherches du groupe « deux tendances principales tournées respectivement vers l’Analyse et la Synthèse. La tendance analytique travaille sur les œuvres du passé pour y rechercher des possibilités qui dépassent souvent ce que les auteurs avaient soupçonné. [...] La tendance synthétique [...] constitue la vocation essentielle de l’OuLiPo. Il s’agit d’ouvrir de nouvelles voies inconnues de nos prédécesseurs. »

Le sixième volume de La Bibliothèque Oulipienne, lu dans ce double esprit, répond rigoureusement à « l’anoulipisme voué à la découverte » et au « synthoulipisme (voué) à l’invention ». Comme les précédents (publiés chez Seghers, puis au Castor Astral, de 1990 à 2000), il réunit plusieurs fascicules de textes issus des travaux du groupe et écrits entre 1995 et 1997. Conformément aux principes énoncés dès l’origine, les contraintes y sont diverses, nouvelles et renouvelées, suscitant la poursuite du « grand œuvre ».

Hervé Le Tellier ouvre la marche avec 300 « Pensées » (les « Premiers cents » sur mille), qui toutes commencent par « Je pense » (comme Perec, dans une perspective différente, additionna jadis les « Je me souviens ») ; pensées qui ne dédaignent pas d’être drôles (« Je pense que si tous les gars du monde se donnaient la main, toutes les filles du monde s’ennuieraient ferme ») tout en étant signifiantes (« Je pense que les Q majuscules ont une petite queue, alors que les petits q en ont une grande »), sincères (« Je pense que quand j’écrirai mes Mémoires, je mentirai sys-té-ma-ti-que-ment »), pointues (« Je pense que ce que certains apprécient en Céline, c’est aussi son odieuse folie antisémite, qui les protège du regret de ne pas avoir son génie), et en donnant au lecteur le délicieux sentiment de s’y couler (« Je pense à toi »). Quelques fascicules plus loin, Le Tellier reprend une tradition de la littérature avec 26 textes alphabétiques, tout en rendant au passage hommage au Queneau de Morale élémentaire (« À bas Carmen ! »). Morale élémentaire se glisse encore dans « Un sourire indéfinissable », qui évoque la Joconde selon les points de vue les plus divers (qui valent bien les moustaches de Duchamp).

D’autres hommages : ceux de Michelle Grangaud à ses éminents camarades de l’OuLiPo, avec ses « Sexanagrammatines » - hybridation de l’anagramme (formé sur les titres d’œuvres des susdits camarades) et de la sextine ; de la même à Du Bellay, avec « D’une petite haie, si possible belle, aux Regrets », recueil composé de 191 tercets en forme de haïku : chaque texte « fondu » y est constitué de mots extraits, dans un ordre ou dans un autre, de sonnets du poète de la Pléiade, ce qui donne de vraies belles trouvailles : « Pourquoi moi ? – Pour suivre / la raison. Et je sais bien / que je suis un autre. » ; « Si tu veux la clef, / tu dois changer de secret / avec ton amour. » ; « Que le ciel demeure / le même, notre âge change / d’heure et de saison. »... Hommage encore, collectif celui-là, à Paul Zumthor (« La guirlande de Paul »), compagnon de route de l’OuLiPo, à la mémoire duquel ses amis composèrent poèmes médiévaux ou de métro, anagrammes et autres...

Jacques Jouet, après avoir tenté de résoudre le « mysthème de la chambre close » grâce à une « connaissance approfondie de la littérature », et notamment de la sextine et de la méthode S+7, y va lui aussi de son hommage, à Georges Perec : émouvante énumération d’« exercices de la mémoire », qui rappellent s’il en est besoin « qu’en 1978, Georges Perec a publié un livre intitulé Je me souviens ».

Les anciens ( ?) se répartissent les autres rôles. Jacques Bens, désormais « excusé » des réunions de l’OuLiPo, fait un magistral « inventaire » des méthodes oulipiennes en 19 variations sur « L’art de la fuite » - clin d’œil et non véritable concurrence à Jean-Sébastien Bach – la concurrence se jouant plutôt entre le S+9, les mots croisés, le tireur à la ligne, « Morale élémentaire » (décidément très courtisée) ou permutations. Jacques Roubaud rumine trois fois, à propos de Cent mille milliards de poèmes (mathématiquement, comme il se doit), de l’année 1991, « année palindromique » (depuis, il y a eu 2002), et de « morale élémentaire » (décidément etc.) dans le but de créer une « morale élémentaire généralisée ». Une quatrième rumination, un peu plus tard, précède « La terre est plate, 99 dialogues dramatiques, mais brefs », où Roubaud s’adonne à la drôlerie (Queneau disait la « connerie ») du langage humain : « - Je est un autre / - Un autre que qui ? » ; « -La terre est ronde. / En Australie aussi ? / - Oui. » ; « - Au revoir. / - Au revoir. / - Tu trouves pas que c’est un peu court, comme dernier dialogue ? / - Oui, mais qu’est-ce que tu veux qu’on dise ? ».

Tout cela se termine par des considérations sur les travaux de l’OuLiPo, fragments d’Un certain disparate du cofondateur François Le Lionnais, suivies de considérations autres et un tantinet différentes de Jacques Roubaud – double manifestation de la diversité du groupe.

L’OuLiPo, « désormais dans son cinquième millénaire », est encore jeune et vigoureux ; souhaitons-lui de le rester.

Jean-Pierre Longre

P.S. : Signalons que le Castor Astral a aussi publié le septième numéro des Cahiers Georges Perec, intitulé « Antibiotiques », entièrement consacré à la biographie du grand Oulipien par David Bellos, Georges Perec. Une vie dans les mots (1993, traduction française 1994, Le Seuil).

10/04/2010 | Lien permanent

L'enlèvement de Constance

Lire, relire... Jean Échenoz, Envoyée spéciale, Les éditions de minuit, 2016, Minuit "double", 2020

Lire, relire... Jean Échenoz, Envoyée spéciale, Les éditions de minuit, 2016, Minuit "double", 2020

Un matin d’avril, sortant du cimetière de Passy où elle a fait une promenade de jeune femme désoeuvrée, Constance est enlevée – sans brutalité, presque avec politesse. Son mari, censément riche puisqu’il fut sous le pseudonyme de Lou Tausk un auteur-compositeur de chansons à succès, reçoit une demande de rançon à laquelle il ne donnera finalement pas suite, oubliant même progressivement Constance au profit d’une nouvelle aventure amoureuse. C’était là le but de la manœuvre fomentée par un certain général Bourgeaud, ancien du « Service Action », et par son adjoint Objat : trouver une jeune femme disponible, créer chez elle « un petit état de choc », l’isoler, la faire oublier puis la faire intervenir. C’est ainsi que Constance va devoir jouer les Mata-Hari, chargée de déstabiliser le régime de la Corée du Nord – rien que ça –, terrible dictature comme on le sait, mais pays où elle est restée « une idole dans les milieux dirigeants » en tant qu’interprète d’Excessif, le grand tube de son oublieux de mari.

Voilà la trame. Un roman d’espionnage, certes, avec tous les ingrédients du genre : de la violence, du mystère, des voyages, de l’exotisme, de l’érotisme… Mais surtout un roman de Jean Échenoz, dans la lignée de ses précédents ouvrages, dans la filiation de Sterne ou Stendhal, et plus près de nous des Queneau, Perec et Roubaud (auteur entre autres d’un Enlèvement d’Hortense un peu différent de celui de Constance, mais tout de même…), et avec l’originalité d’un écrivain qui sait combiner comme pas un l’élégance et l’audace. Qui d’autre qu’Échenoz peut glisser en plein épisode à suspense une assertion telle que « À de nombreux égards le rêve est une arnaque » ? Qui d’autre peut se permettre sans dommage (au contraire) les digressions les plus érudites sur, par exemple, les travaux du docteur L. Elizabeth L. Rasmussen concernant la femelle de l’Elephas maximus, sur le nombre d’accidents domestiques en France, sur Pierre Michon ou sur le taekwondo? Tout cela sans perdre ni le fil de l’intrigue, ni un humour complice, donnant à l’ensemble toutes les allures de la parodie.

Voilà la trame. Un roman d’espionnage, certes, avec tous les ingrédients du genre : de la violence, du mystère, des voyages, de l’exotisme, de l’érotisme… Mais surtout un roman de Jean Échenoz, dans la lignée de ses précédents ouvrages, dans la filiation de Sterne ou Stendhal, et plus près de nous des Queneau, Perec et Roubaud (auteur entre autres d’un Enlèvement d’Hortense un peu différent de celui de Constance, mais tout de même…), et avec l’originalité d’un écrivain qui sait combiner comme pas un l’élégance et l’audace. Qui d’autre qu’Échenoz peut glisser en plein épisode à suspense une assertion telle que « À de nombreux égards le rêve est une arnaque » ? Qui d’autre peut se permettre sans dommage (au contraire) les digressions les plus érudites sur, par exemple, les travaux du docteur L. Elizabeth L. Rasmussen concernant la femelle de l’Elephas maximus, sur le nombre d’accidents domestiques en France, sur Pierre Michon ou sur le taekwondo? Tout cela sans perdre ni le fil de l’intrigue, ni un humour complice, donnant à l’ensemble toutes les allures de la parodie.

Oui, nous avons affaire à de la parodie. Mais pas seulement, et ce n’est pas le principal. La mise à distance du récit romanesque recèle un savant travail de construction. Si les personnages (nous ne les avons pas tous nommés, loin s’en faut) paraissent se rencontrer sous la poussée du hasard, c’est en réalité à un ballet très étudié, minutieusement et plaisamment agencé, que nous assistons. Et si l’auteur paraît bien s’amuser (n’hésitant pas à intervenir en personne, faisant mine de dévoiler les arcanes de son travail d’écriture, jouant avec la construction romanesque et le scénario cinématographique), Envoyée spéciale est un beau morceau de littérature – nous parlons là de la littérature qui, sans rien sacrifier à l’art, se lit avec jubilation.

Jean-Pierre Longre

20/04/2020 | Lien permanent

Pâtes italiennes

Lire, relire... Hervé Le Tellier, Le voleur de nostalgie, Le Castor Astral, 2005

Lire, relire... Hervé Le Tellier, Le voleur de nostalgie, Le Castor Astral, 2005

Roman épistolaire, roman culinaire, roman oulipien, roman à tiroirs, roman d’investigation… Maintes caractéristiques génériques pourraient qualifier le dernier livre d’Hervé Le Tellier, qui se situe ici dans la droite (mais complexe) lignée des initiateurs de l’OuLiPo. Il y aurait à ajouter, aux limites du romanesque : la fiction autobiographique, l’érudition historique et artistique, la poésie italienne (et anglaise ou irlandaise), les jeux de l’amour (où le hasard, finalement, n’aura pas voix au chapitre), les malices intertextuelles, de Dante à Calvino et Roubaud.

On aurait pu commencer par résumer, en disant par exemple : un chroniqueur gastronomique publie régulièrement dans un hebdomadaire français des recettes de pâtes italiennes sur fond d’anecdotes pittoresques, en usant du beau pseudonyme de Giovanni d’Arezzo ; un (vrai ?) Giovanni d’Arezzo, ayant découvert l’un de ces articles, lui écrit sans dévoiler son adresse, ce qui pousse le (faux) Giovanni à envoyer une réponse en trois exemplaires aux adresses de trois Giovanni d’Arezzo florentins trouvées grâce aux renseignements internationaux ; commence alors une abondante correspondance entre le narrateur et ses trois « homonymes », dont un retraité de l’enseignement et un jeune prisonnier.

Voilà le début, et on ne poursuivra pas le résumé ; car à partir de là, l’entrecroisement épistolaire, ponctué d’extraits du « Carnet de l’auteur » et de narrations culinaires, mène le lecteur, comme le narrateur, dans un labyrinthe de faux-semblants (vraisemblables au demeurant), de chemins de traverse, de jeux de piste, d’embûches intellectuelles et sentimentales. Qui dit vrai, qui ment ? Qui est le voleur, qui le volé ? Les « Caro Giovanni », « Cher Monsieur d’Arezzo », « Cher Giovanni », « Giovanni mio », « Carissimo Giovanni », les congratulations et remerciements mutuels sont des formules qui occultent à peine une guerre à pointes de moins en moins mouchetées où l’on n’hésite pas à se dérober des histoires personnelles, des souvenirs, des amours anciennes, des confidences, la « nostalgie » qu’évoque le titre.

Tout cela est un jeu ? En quelque sorte : jeu de l’arroseur arrosé, du piégeur piégé, du bourreau victime… Mais jeu qui, comme dans tout bon roman forgé à l’aune d’une construction rigoureusement préméditée (on ne peut manquer de penser, du côté épistolaire, aux Liaisons dangereuses, et du côté oulipien, à La vie mode d’emploi), engage une ou des existences à part entière ; celles des personnages, et celle du lecteur qui se laisse lui-même prendre au piège et ne peut s’empêcher de deviner que, sous ce qu’il a cursivement saisi, bien d’autres choses se tapissent dans les profondeurs dantesques de l’humaine comédie.

Jean-Pierre Longre

01/12/2020 | Lien permanent

Perec, la réapparition

Georges Perec, Œuvres I et II, sous la direction de Christelle Reggiani, Bibliothèque de la Pléiade, NRF/Gallimard, 2017.

Georges Perec, Œuvres I et II, sous la direction de Christelle Reggiani, Bibliothèque de la Pléiade, NRF/Gallimard, 2017.

Claude Burgelin, Album Georges Perec, Bibliothèque de la Pléiade, NRF/Gallimard, 2017.

Une parution en Pléiade, c’est à la fois un moment et un monument. À plus forte raison en ce qui concerne Georges Perec – et Christelle Reggiani commence son introduction, « Un peintre de la vie moderne », en insistant sur la combinaison entre « l’éternel et l’éphémère » qui apparaît, par exemple, dans Les Revenentes, mais aussi un peu partout. L’écrivain lui-même voyait dans son oeuvre « quatre champs différents, quatre modes d’interrogation » : les interrogations « sociologique », « autobiographique », « ludique » et « romanesque ». Ce qui réfère par exemple, pour évoquer les œuvres les plus connues, aux Choses, à W ou le souvenir d’enfance, à La disparition et à l’Oulipo, à La vie mode d’emploi. On pourrait ajouter que toute l’œuvre est traversée par le « rapport à l’histoire » et par « la mise sous contrainte de l’écriture », dont les liens sont étroits. Cela dit, Christelle Reggiani complète ces quatre « champs » par « deux pôles contraires » dans l’écriture : celui de la « blancheur » ou de la « platitude » et celui de « l’hermétisme affiché de la poésie hypercontrainte ».

Voici qui découle de tout cela : l’œuvre de Perec est « profondément moderne », comme le furent celles de Rabelais ou Proust, et elle est devenue « classique », échappant au « flux temporel ». Justification, s’il en fallait une, des deux volumes de la Pléiade qui viennent de paraître, sous la direction, donc, de Christelle Reggiani, avec la collaboration de Dominique Bertelli, Claude Burgelin, Florence de Chalonge, Maxime Decout, Maryline Heck, Jean-Luc Joly et Yannick Séité. Depuis Les choses jusqu’à L’art et la manière d’aborder son chef de service pour lui demander une augmentation, le lecteur a tout loisir de tenter d’épuiser les espaces et les lieux d’une œuvre dont le mode d’emploi relève du mystère et de l’infini, de l’artisanat et du labyrinthe, du jeu d’échec et du puzzle ; tout loisir de tenter de s’en souvenir et de jouer avec les éléments de construction qui la soutiennent. Avec cela tous les ingrédients d’une telle édition sont présents : textes scrupuleusement établis, notices et notes précises pour chaque ouvrage, appendices et « marges », chronologie, bibliographies…

Voici qui découle de tout cela : l’œuvre de Perec est « profondément moderne », comme le furent celles de Rabelais ou Proust, et elle est devenue « classique », échappant au « flux temporel ». Justification, s’il en fallait une, des deux volumes de la Pléiade qui viennent de paraître, sous la direction, donc, de Christelle Reggiani, avec la collaboration de Dominique Bertelli, Claude Burgelin, Florence de Chalonge, Maxime Decout, Maryline Heck, Jean-Luc Joly et Yannick Séité. Depuis Les choses jusqu’à L’art et la manière d’aborder son chef de service pour lui demander une augmentation, le lecteur a tout loisir de tenter d’épuiser les espaces et les lieux d’une œuvre dont le mode d’emploi relève du mystère et de l’infini, de l’artisanat et du labyrinthe, du jeu d’échec et du puzzle ; tout loisir de tenter de s’en souvenir et de jouer avec les éléments de construction qui la soutiennent. Avec cela tous les ingrédients d’une telle édition sont présents : textes scrupuleusement établis, notices et notes précises pour chaque ouvrage, appendices et « marges », chronologie, bibliographies…

Et pour parfaire l’ensemble, Claude Burgelin, qui a bien connu l’écrivain, signe un très bel Album Georges Perec. Selon le modèle du genre, la biographie de l’auteur est parsemée de photos, de documents qui ne peuvent laisser indifférent, car ils mettent en avant une autre sorte de dualité de l’homme et de son œuvre, résumée dans ce paragraphe : « Perec a fait s’écrouler de rire des milliers de lecteurs ou d’auditeurs. Sa verve, sa drôlerie, sa façon de rendre sublime l’art du calembour sont étincelantes. En même temps son œuvre est issue d’une des pires barbaries de l’Histoire. Perec ne l’a jamais laissé oublier. Il n’a cessé de réfléchir à ce que fut le crime nazi et aux catastrophes qu’il a provoquées. Sa manière de faire tournoyer la force du comique, de l’ironie, et la violence de la tragédie met en place un ressort d’une rare puissance. ». C’est ainsi que l’écriture absolument maîtrisée de Perec est aussi une écriture de l’émotion absolue.

Jean-Pierre Longre

En complément, une réédition récente :

Pierre Lusson, Georges Perec, Jacques Roubaud, Petit traité invitant à la découverte de l’art subtil du Go, Christian Bourgois éditeur, 1969, 2003, rééd. 2017

Pierre Lusson, Georges Perec, Jacques Roubaud, Petit traité invitant à la découverte de l’art subtil du Go, Christian Bourgois éditeur, 1969, 2003, rééd. 2017

Un rival de la littérature

Né en Chine, introduit au Japon en l’an 735, le jeu de Go est à la fois « esthétique, polémique et cérébral ». Rival de l’art et de la littérature, il demande un bon entraînement et des facultés intellectuelles avérées, et a parfois remplacé, nous dit-on, la guerre elle-même. En tout cas, il paraît que l’attaque de Pearl Harbor et l’occupation du Pacifique par les Japonais relèvent de ce jeu. Duel mené à coups de pièces noires et blanches sur une sorte de damier (le Go Ban), le Go pourrait faire penser aux Dames ou aux Échecs ; non, nous disent les auteurs, c’est un jeu beaucoup plus subtil, consistant non pas à détruire les adversaires, mais à occuper le plus de terrain possible avec le minimum de pièces (ou pierres).

Évidemment, ce n’est pas ici le lieu d’entrer dans le détail des règles, du déroulement d’une partie, des tactiques possibles. Il suffit de renvoyer au livre lui-même, dont on pourrait croire à première vue que, pour un non initié, la lecture est ardue. Eh bien il n’en est rien... Ce « petit traité », réédition d’un ouvrage paru en 1969, est bien une « invitation à la découverte » : il se lit facilement, à condition qu’on se laisse entraîner peu à peu, en toute innocence, dans « l’art subtil du Go », et qu’on ne prétende pas à cette lecture seule devenir un expert ou un champion. En quatre chapitres, « Célébrations » (sorte d’historique facultatif mais plus qu’intéressant), « La règle » (où commencent les choses sérieuses), « Le jeu ; tactiques et stratégies élémentaires » (où l’élémentaire commence à être affaire de spécialistes), « Saturation » (où s’esquissent des comparaisons et considérations périphériques), Pierre Lusson, Georges Perec et Jacques Roubaud font pénétrer le jeu de Go dans nos esprits bornés par les échecs et dans un pays (la France) où il ne connaît pas le succès mérité. Et même si l’on n’entre pas dans tous les détails, on a l’impression de comprendre, et même, parfois, de devenir intelligent...

Évidemment, ce n’est pas ici le lieu d’entrer dans le détail des règles, du déroulement d’une partie, des tactiques possibles. Il suffit de renvoyer au livre lui-même, dont on pourrait croire à première vue que, pour un non initié, la lecture est ardue. Eh bien il n’en est rien... Ce « petit traité », réédition d’un ouvrage paru en 1969, est bien une « invitation à la découverte » : il se lit facilement, à condition qu’on se laisse entraîner peu à peu, en toute innocence, dans « l’art subtil du Go », et qu’on ne prétende pas à cette lecture seule devenir un expert ou un champion. En quatre chapitres, « Célébrations » (sorte d’historique facultatif mais plus qu’intéressant), « La règle » (où commencent les choses sérieuses), « Le jeu ; tactiques et stratégies élémentaires » (où l’élémentaire commence à être affaire de spécialistes), « Saturation » (où s’esquissent des comparaisons et considérations périphériques), Pierre Lusson, Georges Perec et Jacques Roubaud font pénétrer le jeu de Go dans nos esprits bornés par les échecs et dans un pays (la France) où il ne connaît pas le succès mérité. Et même si l’on n’entre pas dans tous les détails, on a l’impression de comprendre, et même, parfois, de devenir intelligent...

Évidemment encore, l’ouvrage n’est pas exempt de cet esprit oulipien qui guide les auteurs, dans leur perspective à la fois sérieuse et récréative. Aux définitions, aux éléments de tactique, au traitement des problèmes stratégiques, aux conseils décisifs se mêlent des intermèdes narratifs, des jeux verbaux, des imitations (un beau pastiche de Kipling), des allusions littéraires etc. Voilà qui contribue grandement au plaisir que nous éprouvons à lire ce livre, quel que soit notre passé, notre présent et notre avenir dans la pratique du jeu de Go. Et si celui-ci rivalise avec la littérature, n’hésitons pas à affirmer que ledit livre est autant une œuvre littéraire qu’un « petit traité ».

Jean-Pierre Longre

www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Bibliotheque-de-la-P...

http://associationgeorgesperec.fr

17/07/2017 | Lien permanent

Un bébé plein de potentialités

Jacques Bens, L’Oulipo, Genèse de l’Oulipo 1960-1963, Le Castor Astral, 2005.

Jacques Bens, L’Oulipo, Genèse de l’Oulipo 1960-1963, Le Castor Astral, 2005.

En 1980, Jacques Bens publiait chez Christian Bourgois ou li po 1960-1963, regroupant, précédés d’un « acte de naissance », les comptes rendus des réunions de l’Oulipo durant les trois premières années de son existence. Noël Arnaud, à la fin de sa préface, écrivait : « Nous voulions simplement représenter la photographie sans retouche du bébé OuLiPo à ses premiers pas mal assurés, s’essayant à articuler ses gazouillis, mais laissant déjà entendre à travers ses balbutiements des mots pleins de sens qui vont dicter son destin ».

La relation fidèle (même si non exhaustive) de cette « naissance » (terme qui en sous-titre eût été plus approprié que « genèse », qu’il faudrait réserver aux œuvres pré-oulipiennes – ou aux « plagiats par anticipation » – dont est parsemée l’histoire de la littérature depuis les temps les plus anciens), cette relation fidèle est reprise à bon escient par le Castor Astral. Dans sa préface et sa postface à cette nouvelle édition, Jacques Duchateau rappelle les circonstances de la création, par Raymond Queneau et François Le Lionnais, de ce groupe (« séminaire » ? « Olipo » ?... dénominations incertaines au départ) issu des discussions de la décade de Cerisy consacrée à Queneau en septembre 1960, en présence (réticente) de l’écrivain ; il insiste à juste titre sur la face mathématique des préoccupations de ses fondateurs (Le Lionnais était « écrivain scientifique » et Queneau féru de mathématiques), fondateurs dont les noms et les biographies sont rappelés : outre les sus-cités, Noël Arnaud, Jacques Bens (évidemment), Claude Berge, Jacques Duchateau (bien sûr), Latis, Jean Lescure, Jean Queval, Albert-Marie Schmidt. Depuis, l’eau a coulé, le bébé a grandi, les recherches se sont diversifiées, les chercheurs se sont renouvelés (citons au moins Georges Perec, Italo Calvino, Jacques Roubaud, François Caradec, Jacques Jouet, Marcel Bénabou, Paul Fournel, Hervé Le Tellier, Michelle Grangaud, Anne Garréta, et les autres… ; citons aussi des branches annexes comme l’Oulipopo – littérature policière –, l’Oupeinpo – peinture –, l’Oubapo – bande dessinée…).

Ouvrage des plus sérieux donc, document irremplaçable, prouvant sur le vif et avec la spontanéité du discours direct que les réunions de l’Oulipo n’étaient pas seulement l’occasion de réjouissances culinaires assorties d’une joie toute pataphysique, mais aussi et surtout de vraies séances de travail (ce qu’elles sont toujours), avec communications diverses, élaborations de contraintes nouvelles, composition de textes dont plusieurs sont annexés aux relations de ces séances. Certains des exercices ainsi pratiqués, fondés sur la polysémie, l’isovocalisme, l’isosyntaxisme, les jeux de rimes, de rythmes, de sonorités, de signes, de lettres sont restés gravés dans les annales du groupe, poursuivant leur chemin jubilatoire dans les territoires de la poésie.

S’il en était besoin, cette réédition enrichie montrerait que la vitalité qui caractérise l’Oulipo adulte n’est pas un hasard : elle est inscrite dans ses gènes.

Jean-Pierre Longre

20/06/2010 | Lien permanent

« Traces écrites de poésie »

Jean-Michel Espitallier, Pièces détachées, Une anthologie de la poésie française aujourd’hui, édition revue et corrigée par l’auteur, Pocket, collection Agora, 2011

Jean-Michel Espitallier, Pièces détachées, Une anthologie de la poésie française aujourd’hui, édition revue et corrigée par l’auteur, Pocket, collection Agora, 2011

« En déplacement » : tel est le titre que Jean-Michel Espitallier donne à la préface de cette nouvelle édition de son anthologie, inchangée dans son contenu depuis 2000. Déplacement temporel, culturel (comment parler de « poésie contemporaine » à l’époque de « l’avachissement des consciences », du « génie de la bêtise » ?), définitionnel même. Peut-on, faut-il classifier ? Qu’est-ce que la poésie, a fortiori la « poésiecontemporaine » … ? Ces textes gardent une « force intacte », déstabilisatrice, ils nous permettent de « respirer hors de l’étouffement médiocratique », et l’auteur préfère maintenant parler à leur propos de « poésie écrite, ou de traces écrites de poésie ». Suivons-le derechef, et pour ce faire réitérons (en partie) ce que nous en disions il y a dix ans.

Une heureuse initiative, dans un contexte qui donne à réfléchir : la poésie, après la disparition des « grands » du siècle et la déprime qui a suivi, fait aujourd’hui l’objet d’un renouveau, de manifestations publiques bien fréquentées (« Le printemps des poètes », si menacé maintenant (note de 2011)), de représentations sonores et collectives … Il fallait faire une sorte de point, et Jean-Michel Espitallier s’y est employé avec beaucoup de soin, en traçant un chemin personnel mais suffisamment large dans le maquis des textes et des auteurs.

Voilà un bon livre, qui a de nombreux mérites, à commencer par celui de son existence. Publié pour tous, dans une collection de poche, maniable et abordable, il témoigne de la diversité et de la richesse de la poésie récente. De Bernard Heidsieck, emblème de la poésie « action », au langage poétique-théâtral de Valère Novarina, 33 auteurs, auxquels J.-M. Espitallier laisse le plus possible le soin de se présenter, déclinent des échantillons de leurs textes, et leur liste à elle seule est tout un poème, comme le rappellent les « lettres d’effigie » de Jude Stéfan. On rencontre dans cette liste, avec un plaisir renouvelé, les figures de Ghérasim Luca, Jean-Luc Parant, Jacques Roubaud, Jean-Marie Gleize, et l’on fait des connaissances, ou des reconnaissances dans la jungle d’une mémoire encombrée de fatras médiatique et de patrimoine officiel.

Jean-Michel Espitallier a couru le risque d’une entreprise forcément partielle et subjective, et son itinéraire poétique est à la fois séduisant et didactique ; il est à mettre entre les mains, sous les pas de tous ceux qui, connaisseurs ou non, se posent la question : où en suis-je avec la lecture poétique?, et qui veulent poursuivre le chemin entamé par cette « cartographie d’un coin de ciel », ce « Meccano multicolore en construction ». Disons aussi, crions-le : poètes, ne décevez pas le lecteur qui veut poursuivre ce chemin, ne le laissez pas dépérir, ravitaillez-le en cours de route !

Jean-Pierre Longre

21/03/2011 | Lien permanent

Page : 1 2