26/06/2021

Le défi de la langue

Lire, relire... Agota Kristof, L’analphabète, récit autobiographique. Éditions Zoé, 2004, rééd. 2021

Dans Le grand cahier, premier volume de sa trilogie romanesque composée aussi de La preuve et Le troisième mensonge, Agota Kristof fait écrire aux deux jumeaux, narrateurs et protagonistes se donnant à eux-mêmes des leçons de « composition » : « Pour décider si c’est "Bien" ou "Pas bien", nous avons une règle très simple : la composition doit être vraie. Nous devons décrire ce qui est, ce que nous voyons, ce que nous entendons, ce que nous faisons ». Et quelques lignes plus loin : « Les mots qui définissent les sentiments sont très vagues, il vaut mieux éviter leur emploi et s’en tenir à la description des objets, des êtres humains et de soi-même, c’est-à-dire à la description fidèle des faits ».

Dans Le grand cahier, premier volume de sa trilogie romanesque composée aussi de La preuve et Le troisième mensonge, Agota Kristof fait écrire aux deux jumeaux, narrateurs et protagonistes se donnant à eux-mêmes des leçons de « composition » : « Pour décider si c’est "Bien" ou "Pas bien", nous avons une règle très simple : la composition doit être vraie. Nous devons décrire ce qui est, ce que nous voyons, ce que nous entendons, ce que nous faisons ». Et quelques lignes plus loin : « Les mots qui définissent les sentiments sont très vagues, il vaut mieux éviter leur emploi et s’en tenir à la description des objets, des êtres humains et de soi-même, c’est-à-dire à la description fidèle des faits ».

Dans L’analphabète, Agota Kristof semble appliquer à son écriture autobiographique les règles qu’elle a imposées à ses personnages fictifs : tout y est « vrai », c’est-à-dire, à coup sûr, conforme à la réalité telle que la mémoire peut la restituer, mais aussi indemne de toutes les déformations que l’expression de la sensibilité personnelle et de l’autoanalyse provoquent généralement dans le jeu des souvenirs. Suivant la structure adoptée dans ses romans – une marqueterie de courts chapitres reproduisant de petites scènes significatives – , l’auteur raconte sans fioritures, sans états d’âme apparents (ce qui n’exclut nullement, au contraire, les non-dits intimes du scripteur et l’émotion secrète du lecteur), les étapes importantes de sa vie, surtout de sa vie en littérature : la découverte de la lecture, de la parole, de l’écriture par la petite fille écoutant les leçons données aux plus grands par son père instituteur, les premiers poèmes, la fuite et l’exil en Suisse, le travail en usine, la maternité, la rivalité des héros (Staline contre Thomas Bernhard), la rivalité des langues (le hongrois contre les « langues ennemies », singulièrement le français – finalement adopté pour la création littéraire), les débuts d’une « carrière » d’écrivain…

Un écrivain « analphabète » ? Le titre paradoxal annonce la fin même du récit, où se pose la question taraudant sans doute tous ceux qui écrivent dans une langue non « maternelle ». Les dernières lignes, avec les mots de l’évidence, l’énoncent clairement :

« Je sais que je n’écrirai jamais le français comme l’écrivent les écrivains français de naissance, mais je l’écrirai comme je le peux, du mieux que je le peux. […]

Écrire en français, j’y suis obligée. C’est un défi.

Le défi d’une analphabète. »

Agota Kristof, avec sa lucidité modeste et l’économie de ses moyens, dans son style implacable, est de ces écrivains venus d’ailleurs, rongés par le doute littéraire, qui donnent inlassablement force et nouveauté à la littérature de langue française.

Jean-Pierre Longre

23:19 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : autobiograhie, francophone, agota kristof, Éditions zoé, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

23/06/2021

Un astronome original

Nicolas Cavaillès, Le Temps de Tycho, Éditions Corti, 2021

Nicolas Cavaillès, Le Temps de Tycho, Éditions Corti, 2021

Nicolas Cavaillès a l’art de dénicher des sujets et des personnages à la fois méconnus et porteurs de questionnements sans précédents, ouvrant de nouveaux horizons. Il y a eu la vie aventureuse de Monsieur Leguat, les destins particuliers des enfants Schumann, le tour de l’île Maurice par un âne portant un cadavre sur le dos, les sauts mystérieux des baleines (On trouvera sur http://jplongre.hautetfort.com/tag/nicolas+cavaill%C3%A8s des chroniques sur les ouvrages et les traductions de Nicolas Cavaillès)… Cette fois, c’est Tycho Brahe, astronome danois du XVIe siècle, qui occupe la centaine de pages d’un ouvrage tenant de la biographie et de la réflexion sur le rythme du temps.

Impressionné tout jeune par une éclipse solaire, Tycho se passionna pour les mathématiques et l’astronomie, délaissant les études de droit auxquelles il était voué, et publia un petit livre qui lui valut « l’attention de ses pairs » et du roi du Danemark. Celui-ci lui octroya l’île de Hven, près d’Elseneur, sur laquelle, installé avec femme et enfants, Tycho construisit des observatoires et passa vingt ans à mener ses études astronomiques et « s’échina en effet, le premier dans l’histoire de l’humanité, à faire retentir le balancier d’une trotteuse ; d’abord, tic, dans la silencieuse salle des cadrans d’Uraniborg, tac, puis dans tout l’observatoire, tic, et sur l’ensemble de l’île, tac, depuis les eaux glaciales de la Scandinavie, tic, jusques aux confins de l’univers, tac, une trotteuse prodromique enclenchée au printemps de l’année mil cinq cent soixante-dix-sept et qui ne s’arrêta plus ensuite, indestructible et exponentielle ».

Impressionné tout jeune par une éclipse solaire, Tycho se passionna pour les mathématiques et l’astronomie, délaissant les études de droit auxquelles il était voué, et publia un petit livre qui lui valut « l’attention de ses pairs » et du roi du Danemark. Celui-ci lui octroya l’île de Hven, près d’Elseneur, sur laquelle, installé avec femme et enfants, Tycho construisit des observatoires et passa vingt ans à mener ses études astronomiques et « s’échina en effet, le premier dans l’histoire de l’humanité, à faire retentir le balancier d’une trotteuse ; d’abord, tic, dans la silencieuse salle des cadrans d’Uraniborg, tac, puis dans tout l’observatoire, tic, et sur l’ensemble de l’île, tac, depuis les eaux glaciales de la Scandinavie, tic, jusques aux confins de l’univers, tac, une trotteuse prodromique enclenchée au printemps de l’année mil cinq cent soixante-dix-sept et qui ne s’arrêta plus ensuite, indestructible et exponentielle ».

L’auteur ne s’en tient pas à l’histoire. Du récit de la vie et des trouvailles de son héros, il tire des anecdotes où il est question de Giordano Bruno, de Copernic, de Johannes Kepler (qui fut « l’un de ses proches collaborateurs »), et même de Shakespeare, puisque se pose la question de savoir si la Tragédie du prince Hamlet n’aurait pas quelque rapport avec le destin de Tycho… Bref, voilà un ouvrage à la fois savant et savoureux qui, dépassant le sujet d’une biographie déjà intéressante en soi et même d’une méditation sur le découpage temporel, nous mène vers des sphères insoupçonnées.

Jean-Pierre Longre

à paraître le 26 août 2021

17:11 Publié dans Essai, Littérature, Science | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : récit, biographie, francophone, tycho brahe, nicolas cavaillès, Éditions corti, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

17/06/2021

Apollinaire vit toujours

Apollinaire n° 22, revue d’études apollinariennes, éditions Calliopées, 2021

Apollinaire n° 22, revue d’études apollinariennes, éditions Calliopées, 2021

« Après une longue période d’absence », comme l’écrit l’éditrice Sylvie Tournadre, voici un numéro exceptionnel d’une revue qui, sous la houlette de son comité de rédaction (Jean Burgos, Pierre Caizergues, Claude Debon, Daniel Delbreil, Étienne-Alain Hubert, Gérald Purnelle), garde toujours vivant « le flâneur des deux rives ». Numéro exceptionnel par son contenu, sa densité, sa diversité.

Diversité générique, puisqu’on a le choix : poésie, théâtre, étude de manuscrit, analyse comparative… D’abord un poème « de circonstance » offert par Serge Pey, « Rue des Polinaires » (les « polinaires » étaient « des artisans du métal », comme les poètes sont des artisans de la langue) ; apprécions cet hommage au demeurant très apollinarien, et semé de citations, allusions « clins d’œil » rythmant les strophes. Les pages suivantes présentent le premier acte de Chut, comédie « en vers dégagés » d’André Rouveyre, dont l’action se passe « dans le pigeonnier de Guillaume » et qui, sous les apparences du canular et de la plaisanterie, révèle, comme l’écrit Claude Debon, qui a découvert le texte dans les dossiers de Michel Décaudin, « l’histoire triste, dramatique parfois et en même temps rocambolesque de la publication des lettres et poèmes envoyés par Apollinaire à ses deux égéries, Lou et Madeleine ».

Suivent un article de Jacques Houbert (décédé en 2017) sur le manuscrit de « La Chanson du mal-aimé », relevant des variantes inédites et faisant sensiblement avancer l’édude de la genèse du poème. Puis, par Christa Dohmann, une analyse précise tendant à prouver, citations à l’appui, que Les Exploits d’un jeune don juan est la traduction partielle d’un ouvrage allemand, Kinder-Geilheit / Geständnisse eines Knaben (Lubricité des enfants / Confessions d’un garçon).

La vaste dernière partie est consacrée aux nombreuses informations réunies par Claude Debon : publications, événements, notamment ceux qui se sont déroulés autour de l’année 2018, anniversaire de la publication de Calligrammes et de la mort du poète. Impossible ici de reprendre et de résumer toutes ces informations, mais on peut mettre l’accent sur la Correspondance générale et les Lettres reçues par Guillaume Apollinaire éditées par Victor Martin-Schmets (Honoré Champion, 2015 et 2018) et sur l’impressionnant Dictionnaire Apollinaire, deux volumes publiés en 2019 sous la direction de Daniel Delbreil (Honoré Champion). On le voit, ce numéro 22, particulièrement substantiel et semé d’illustrations colorées, nous donne de belles nouvelles d’un Apollinaire toujours à découvrir.

Jean-Pierre Longre

18:12 Publié dans Littérature, Revue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : revue, poésie, francophone, apollinaire, éditions calliopées, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

10/06/2021

Paysages illimités avec pianos

Sophy Roberts, Les pianos perdus de Sibérie, traduit de l’anglais (Grande-Bretagne) par Blandine Longre, Calmann Lévy, 2021

Sophy Roberts, Les pianos perdus de Sibérie, traduit de l’anglais (Grande-Bretagne) par Blandine Longre, Calmann Lévy, 2021

« Le fait que des instruments majestueux puissent encore exister dans un endroit aussi profondément énigmatique est tout à fait remarquable, sans que je parvienne à me l’expliquer », écrit Sophy Roberts au début de son livre. Et dans toute la suite, elle plonge le lecteur dans ce mystère, non pour le percer complètement, mais pour narrer des aventures aussi diverses que lointaines, pour faire part de rencontres aussi chaleureuses qu’inattendues, pour décrire des contrées aussi froides que pittoresques. Disons-le : si l’on apprend beaucoup de choses sur les pianos (bien ou mal conservés, difficilement découverts ou trouvés en nombre surprenant, prestigieux ou modestes, ayant appartenu à des grands de Russie ou à des anonymes, joués par de grands interprètes ou par des inconnus…), l’ouvrage est à la fois relation de voyage et d’exploration, roman à caractère autobiographique truffé d’anecdotes savoureuses, somme érudite pleine de références historiques, géographiques, musicales, et semée de documents photographiques et de reproductions de gravures (on peut contempler maints portraits et paysages, faire connaissance, par exemple, avec un impayable Liszt en pop star acclamée par ses groupies, apercevoir la famille impériale prenant l’air sur le toit d’une maison à Tobolsk, ou voir un intéressant dessin musical de Kandinsky, bien d’autres illustrations encore).

Si l’on se fie à la structure d’ensemble, on suit une chronologie historique : une première partie (« Pianomanie ») qui court de 1762 à 1917, une deuxième (« Accords brisés »), de 1917 à 1991, et une troisième (« Dieu seul sait où »), de 1992 à aujourd’hui. Le motif du piano est donc décliné depuis le régime des Tsars jusqu’à la Russie d’aujourd’hui, en passant bien sûr par les grands bouleversements politiques (1917, la guerre de 1940-1945, 1991 etc.), et, cartes à l’appui, de l’Oural au Kamtchatka, en passant par le lac Baïkal, l’Altaï, la Kolyma, l’île de Sakhaline, les grandes et petites villes, les vastes étendues et les coins les plus reculés (généralement en hiver, afin d’éviter les boues et les moustiques). Et en faisant la connaissance de toutes sortes de personnes, souvent accueillantes, parfois fort originales, qui « ont ouvert non seulement leurs pianos, mais aussi leur maison et leur cœur à une inconnue. », et l’ont guidée dans sa quête inlassable d’instruments que recèlent ces contrées méconnues.

Contrées méconnues, certes, à vue de première lecture, mais contrées qui, à mesure qu’on avance dans le livre, deviennent familières, tant l’autrice nous présente avec chaleur ces régions glaciales où, comme l’écrivit Tchekhov, « les émotions et expériences sont nombreuses ». « Tandis que je passe en revue mes découvertes, j’ai conscience de toutes les choses inattendues que mes recherches ont produites, et je constate que chaque piano a réduit la taille illimitée de la Russie, qui m’apparaît désormais à échelle humaine. ». Et l’on sent bien que malgré tout ce qu’elle a vécu au cours de ses aventures sibériennes, Sophy Roberts n’en a pas fini avec les explorations, puisqu’elle avoue « savoir qu’il existe toujours un lieu plus lointain encore où se rendre. »

Jean-Pierre Longre

09:09 Publié dans Essai, Littérature et musique, Voyage | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : essai, voyages, musique, autobiographie, sophy roberts, blandine longre, calmann lévy, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

08/05/2021

Hystériques, vraiment ?

Lire, relire... Victoria Mas, Le bal des folles, Albin Michel, 2019, Le Livre de poche, 2021

Lire, relire... Victoria Mas, Le bal des folles, Albin Michel, 2019, Le Livre de poche, 2021

Que se passait-il, à la fin du XIXème siècle, derrière les murs de la Salpêtrière ? C’est ici que règne le fameux docteur Charcot, figure fondatrice de la neurologie moderne, mais figure ambiguë de mandarin qui n’hésite pas à faire ses expériences sur l’hystérie en prenant comme cobayes les pensionnaires de son hôpital. Pensionnaires ? Plutôt prisonnières en proie à la misogynie ambiante et aux convoitises du personnel masculin, enfermées pour des raisons aussi diverses que contestables, même si leur comportement échappe parfois au contrôle de la raison. « Loin d’hystériques qui dansent nu-pieds dans les couloirs froids, seule prédomine ici une lutte muette et quotidienne pour la normalité. ».

Parmi elles, le récit s’intéresse à Louise, adolescente traumatisée par un viol, à Thérèse, ancienne prostituée qui voit dans son enfermement un refuge, et surtout à Eugénie, qui sans le chercher voit des défunts proches lui apparaître et lui parler, et que son intraitable père, soucieux de son statut social et qui ne veut plus entendre parler de sa fille, a emprisonnée dans cet « hôpital » où elle se sent à part. Il y a aussi Geneviève, qui a jusqu’à présent mené toute sa carrière à la Salpêtrière, admiratrice de Charcot, férue de sciences et en particulier d’anatomie, surveillante rigoureuse de ces femmes parfois imprévisibles. Mais voilà que Geneviève se prend à ne pas être insensible au sort d’Eugénie, ni aux pouvoirs que lui a donnés la nature ; un jour elle autorise Louis, le frère compatissant de la jeune fille, à lui faire passer un ouvrage décrié par la médecine officielle, Le Livre des Esprits. C’est là le début de la complicité entre la froide infirmière et la jeune fille éprise d’indépendance. Tout se dénouera à l’occasion du fameux « bal des folles », où à la mi-carême les pensionnaires, qui ont passé des semaines à préparer leurs costumes, sont exposées comme bêtes curieuses aux yeux des invités venus du monde « normal » dans le but de contempler et de commenter l’attitude de ces « aliénées ».

Parmi elles, le récit s’intéresse à Louise, adolescente traumatisée par un viol, à Thérèse, ancienne prostituée qui voit dans son enfermement un refuge, et surtout à Eugénie, qui sans le chercher voit des défunts proches lui apparaître et lui parler, et que son intraitable père, soucieux de son statut social et qui ne veut plus entendre parler de sa fille, a emprisonnée dans cet « hôpital » où elle se sent à part. Il y a aussi Geneviève, qui a jusqu’à présent mené toute sa carrière à la Salpêtrière, admiratrice de Charcot, férue de sciences et en particulier d’anatomie, surveillante rigoureuse de ces femmes parfois imprévisibles. Mais voilà que Geneviève se prend à ne pas être insensible au sort d’Eugénie, ni aux pouvoirs que lui a donnés la nature ; un jour elle autorise Louis, le frère compatissant de la jeune fille, à lui faire passer un ouvrage décrié par la médecine officielle, Le Livre des Esprits. C’est là le début de la complicité entre la froide infirmière et la jeune fille éprise d’indépendance. Tout se dénouera à l’occasion du fameux « bal des folles », où à la mi-carême les pensionnaires, qui ont passé des semaines à préparer leurs costumes, sont exposées comme bêtes curieuses aux yeux des invités venus du monde « normal » dans le but de contempler et de commenter l’attitude de ces « aliénées ».

Roman soigneusement construit, Le bal des folles se lit à la fois comme une fiction et comme un document terrible, comme l’histoire de destinées brisées par les circonstances, la société patriarcale et les rigidités de la médecine. C’est aussi, à travers le combat d’Eugénie contre l’oppression paternelle et de Geneviève contre elle-même, le récit d’une lutte pour la liberté des femmes.

Jean-Pierre Longre

09:17 Publié dans Histoire, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, victoria mas, albin michel, jean-pierre longre, le livre de poche | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

07/05/2021

Les routes convergentes de l’exode

Lire, relire... Pierre Lemaitre, Miroir de nos peines, Albin Michel, 2020, Le Livre de poche, 2021

Lire, relire... Pierre Lemaitre, Miroir de nos peines, Albin Michel, 2020, Le Livre de poche, 2021

Pierre Lemaitre est un remarquable narrateur, qui a l’art de laisser ses lecteurs accrochés en continu à ses romans, juste le temps de les laisser reprendre leur souffle et, de temps en temps, faire le point. Miroir de nos peines, troisième volet d’un fameux triptyque, ne déroge pas à la règle. Nous sommes à la fin de la « drôle de guerre », entre avril et juin 1940, en compagnie de personnages aux tempéraments et aux destins (apparemment) fort différents les uns des autres, et dont les histoires particulières vont être versées dans le creuset de l’Histoire collective, au moment de l’invasion allemande.

Les personnages, donc. D’abord Louise, jeune institutrice qui, outre son travail et après une vie mouvementée, aide M. Jules dans son café, et qui reçoit une étrange proposition d’un client régulier, le docteur Thirion – proposition qui va avoir de fâcheuses conséquences. Puis Gabriel et Raoul, postés comme beaucoup d’autres militaires sur la ligne Maginot, qui vont ensuite participer brièvement aux combats avant d’être incarcérés pour malversations, au grand dam de l’honnête Gabriel, qui a suivi malgré lui Raoul, petit malfrat et grand débrouillard. Il y a aussi Désiré, imposteur caméléon, qui profite des situations dans lesquelles il se trouve pour se couler dans des personnages aussi divers qu’improbables – avocat surprenant, professionnel de l’information, prêtre exalté au service des réfugiés –, et qui chaque fois se tire d’affaire au moment où sa supercherie va être découverte. Quant à Fernand et Alice, couple aimant, ils ont du mal à se séparer alors que Fernand, garde mobile, doit partir en service et qu’Alice, dont la santé est chancelante, va se réfugier chez sa sœur, en province.

Les personnages, donc. D’abord Louise, jeune institutrice qui, outre son travail et après une vie mouvementée, aide M. Jules dans son café, et qui reçoit une étrange proposition d’un client régulier, le docteur Thirion – proposition qui va avoir de fâcheuses conséquences. Puis Gabriel et Raoul, postés comme beaucoup d’autres militaires sur la ligne Maginot, qui vont ensuite participer brièvement aux combats avant d’être incarcérés pour malversations, au grand dam de l’honnête Gabriel, qui a suivi malgré lui Raoul, petit malfrat et grand débrouillard. Il y a aussi Désiré, imposteur caméléon, qui profite des situations dans lesquelles il se trouve pour se couler dans des personnages aussi divers qu’improbables – avocat surprenant, professionnel de l’information, prêtre exalté au service des réfugiés –, et qui chaque fois se tire d’affaire au moment où sa supercherie va être découverte. Quant à Fernand et Alice, couple aimant, ils ont du mal à se séparer alors que Fernand, garde mobile, doit partir en service et qu’Alice, dont la santé est chancelante, va se réfugier chez sa sœur, en province.

On n’expliquera pas ici comment tous ces protagonistes vont se croiser, se rencontrer d’une manière ou d’une autre, se transformer aussi, alors que les routes se remplissent de réfugiés venus de Belgique, du Nord de la France, de Paris… On ne dira pas à la suite de quels concours de circonstances ces routes, « miroirs de nos peines » (puisque, comme l’a écrit Stendhal, « un roman est un miroir qui se promène sur une grande route »…), vont voir se tisser des liens entre des personnages disparates et cependant unis par la complexité des quêtes humaines. Mais on recommandera de lire un roman aux multiples facettes, qui par la fiction reconstitue les grands drames et les petits bonheurs d’une période pleine d’incertitudes et de tourments.

Jean-Pierre Longre

22:07 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, pierre lemaitre, albin michel, jean-pierre longre, le livre de poche | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

Une année désarticulée

Lire, relire… Jean-Paul Dubois, Les accommodements raisonnables, Éditions de l’Olivier, 2008. Points, 2009, rééd. Points, 2021

Lire, relire… Jean-Paul Dubois, Les accommodements raisonnables, Éditions de l’Olivier, 2008. Points, 2009, rééd. Points, 2021

Le titre est presque une redondance, et il résonne dans le livre d’échos multiples : comment s’accommoder « raisonnablement » des aléas de l’existence ? Paul Stern – l’anti-héros favori de Jean-Paul Dubois – est confronté à des difficultés conjugales et familiales. Sa femme Anna souffre de dépression, son père, naguère patriarche rigide, va devenir un galopin septuagénaire et sacrifier à la mode bling-bling, les enfants et petits-enfants vivent leur vie.

Alors, comment raison garder ? En pédalant 31,4 kilomètres par jour dans la campagne toulousaine ? Surtout, en sautant sur l’occasion de s’évader vers Hollywood pour y écrire un scénario aussi vain que convenu. Abandonnant Anna à sa maison de repos, son père à sa nouvelle épouse et à sa nouvelle jeunesse, Paul va connaître l’existence artificielle des milieux cinématographiques, chez ces étranges Américains adeptes « de religiosité spongieuse, de verroterie spirituelle, de macédoine sociale », qui croient qu’un champignon saumâtre peut changer la vie, et pour qui le mensonge vaut bien la réalité. C’est là, dans les bureaux de la production, qu’il rencontre le sosie d’Anna, de 30 ans plus jeune, en la personne de Selma Chantz, avec laquelle il se surprend à retrouver sa jeunesse, ou à faire semblant.

Alors, comment raison garder ? En pédalant 31,4 kilomètres par jour dans la campagne toulousaine ? Surtout, en sautant sur l’occasion de s’évader vers Hollywood pour y écrire un scénario aussi vain que convenu. Abandonnant Anna à sa maison de repos, son père à sa nouvelle épouse et à sa nouvelle jeunesse, Paul va connaître l’existence artificielle des milieux cinématographiques, chez ces étranges Américains adeptes « de religiosité spongieuse, de verroterie spirituelle, de macédoine sociale », qui croient qu’un champignon saumâtre peut changer la vie, et pour qui le mensonge vaut bien la réalité. C’est là, dans les bureaux de la production, qu’il rencontre le sosie d’Anna, de 30 ans plus jeune, en la personne de Selma Chantz, avec laquelle il se surprend à retrouver sa jeunesse, ou à faire semblant.

Tout se bouscule, jusqu’à la perte de soi : « Comme si la réalité ne valait plus la peine d’être vécue. Comme si la vie véritable pouvait être remise à plus tard et que l’on m’enjoignait, illico, de sauter dans les tramways de la fiction, de jouir du divertissement perpétuel. Comme si je devais suivre la cadence des algorithmes, ne plus effleurer cette terre, perdre le contact avec le sol de ma mémoire, oublier d’où je venais et vers quoi je tendais ». Le scénario de Désarticulé (c’est le titre du film, qui va si bien aux personnages) se forgera tant bien que mal, et Paul finira par s’en sortir, au prix d’efforts éprouvants. L’histoire (enfin, l’auteur) fait bien les choses : tout se passe au moment où, aux USA, les scénaristes mènent une grève dure et où, en France, arrive au pouvoir un petit homme incarnant la toute-puissance de l’argent, de l’inculture et de la vulgarité, un « vrai baltringue », inaugurant son règne par « cette soirée de gougnafiers et de gandins, cette piteuse nouba fondatrice de la République de la gaudriole ». La satire n’est pas gratuite : dans ce rapprochement entre France et Amérique, ce sont bien les nuages de la poudre aux yeux et les rouages de l’artifice qui sont ici dénoncés.

De cette année « désarticulée », Paul Stern retiendra que la vigilance reste de mise. S’accommoder, certes, mais ne pas sombrer dans l’illusion. « Il me fallut un certain temps pour comprendre que ma famille venait de vivre une année singulière, une période que nous n’avions jamais connue jusque-là et qui nous avait tous amenés à nous enfuir droit devant nous, pareils à des animaux qui détalent devant un incendie. […] L’origine de cette étrange épidémie rôdait quelque part en nous-mêmes. Les accommodements raisonnables que nous avions tacitement conclus nous mettaient pour un temps à l’abri d’un nouveau séisme, mais le mal était toujours là, tapi en chacun de nous, derrière chaque porte, prêt à ressurgir ». Pas de méprise toutefois : Jean-Paul Dubois ne nous fait pas la morale, ne nous donne pas une leçon absolue d’existence. Au lecteur de se faire ses propres idées, tout en se ménageant le plaisir que l’on éprouve à lire un roman bien articulé.

Jean-Pierre Longre

21:39 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, jean-paul dubois, l’olivier, points, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

03/05/2021

Frappes poétiques

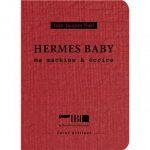

Jean-Jacques Nuel, Hermes Baby, ma machine à écrire, La boucherie littéraire, 2021

Jean-Jacques Nuel, Hermes Baby, ma machine à écrire, La boucherie littéraire, 2021

Bien pratique : c’est un petit carnet rouge avec plein de pages blanches pouvant accueillir vos notes, pensées, courses à faire, humeurs, croquis, poèmes… Mais c’est aussi un objet d’art : en plein cœur du dit carnet, vous trouvez des pages aussi rouges que la couverture, qui contiennent le recueil de Jean-Jacques Nuel consacré à sa « petite machine à écrire » d’autrefois et à quelques autres considérations à caractère (c’est le cas de le dire) littéraire.

Comme souvent avec l’auteur, l’apparente simplicité de l’écriture poétique, narrative et descriptive révèle, si l’on y prête attention, des souvenirs et des confidences dont l’Hermes Baby (« nom magnifique ») est un élégant truchement, « secrétaire » à la fois peu encombrante et infatigable, à laquelle l’écrivain débutant pouvait se fier sans souci. Et il le dit carrément : « j’aurais dû la prendre / pour modèle », lui qui s’imaginait « une vie / différente » de celle qu’il vivait à l’époque, « prenant mes envies et mes rêves / pour des projets ».

Voilà que ces révélations ouvrent les vannes d’une imagination teintée d’humour (voir par exemple les tribulations d’un éditeur se mettant à la recherche fiévreuse de l’auteur d’un tapuscrit anonyme), ou d’un pessimisme mortifère : « as-tu remarqué / qu’un livre a la même forme / rectangulaire / qu’une tombe / et que la plupart du temps / il reste aussi fermé / qu’un tombeau ». Et dans les deux cas, la machine à écrire est restée dans la mémoire un émouvant instrument de frappes poétiques et de formules percutantes : « nous sommes tous des travailleurs / de force / quant nous sommes forcés / de travailler ».

Jean-Pierre Longre

18:12 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, francophone, jean-jacques nuel, la boucherie littéraire, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

29/04/2021

Récidive poétique

Le Blues roumain, Vol. 2, « anthologie désirée de poésies », sélection et traduction de Radu Bata, préface d’Éric Poindron, illustrations de Iulia Şchiopu, Éditions Unicité, 2021

Le Blues roumain, Vol. 2, « anthologie désirée de poésies », sélection et traduction de Radu Bata, préface d’Éric Poindron, illustrations de Iulia Şchiopu, Éditions Unicité, 2021

On l’attendait fébrilement ou tranquillement, le second Blues roumain, et le voilà : Radu Bata a récidivé, sans pour autant reproduire à l’identique les gestes et les intentions du premier. Celui-ci était une anthologie « imprévue », composée de traductions « inopinées », celui-là est une anthologie « désirée », composée de traductions « hypocoristiques ». Comme si, la première fois, tout était venu sans crier gare, d’une manière quasiment inconsciente (voire…), alors que maintenant l’affaire est à la fois préméditée, mûrie et soutenue par une affection consciente. À vrai dire, ce n’est pas aussi simple, aussi schématique. Dans les deux cas, nous pouvons suivre sans nous poser de questions compliquées le « labyrinthe enchanté » construit par celui qui est à la fois faiseur de poésies et découvreur de poètes, inventeur et traducteur, créateur et adaptateur. Et dans le deuxième cas, même s’il est toujours aussi accessible, le chemin est encore plus long, les ramifications plus nombreuses, le regard se fait encore plus éberlué devant les ressources inépuisables de la poésie roumaine.

Certes, à la sortie du labyrinthe, Octavian Soviany semble vouloir mettre un point final à la poésie : « pourquoi on n’euthanasierait pas les vieux poètes ». Mais ce serait plutôt l’occasion d’un rajeunissement radical. Voyons ce que nous dit Ana Blandiana dès l’entrée : « nous devrions naître vieux […] ensuite devenir plus jeunes et encore plus jeunes / arriver mûrs et puissants à la porte de la création ». Ou en cours de route Dragoş Popescu : « les poètes sont si beaux / qu’ils ne vieillissent jamais ». Et alors défilent sous nos yeux les turbulences d’une poésie toujours nouvelle quel que soit son âge, toujours vivante quelles que soient les conditions de sa naissance, toujours bouillonnante quelles que soient ses préoccupations. Une poésie qui chante les sensations et la sensualité, l’amour et la mort, la vie quotidienne des humains et des objets, les souvenirs et le présent, la révolte et la violence, bref tout ce qui fait que les mots bien choisis, bien choyés donnent à l’existence la puissance d’une symphonie, que ce soit sous les plumes notoires de Mihai Eminescu, Ilarie Voronca, Ana Blandiana, Mircea Cărtărescu, Nichita Stănescu, Paul Vinicius, Radu Bata lui-même, ou sous des plumes de nouvelle génération, moins célèbres, mais ô combien fécondes dans leur diversité.

Les mots ? Parlons-en, par exemple avec Petronela Rotar : « touche ces mots s’il te plaît / sens leur chair tendre s’étendre entre tes doigts / et fais le vœu de rester en poésie ». On devine tout au long des pages la prédilection de Radu Bata pour le maniement (ludique, expressif, musical, chaleureux) du matériau verbal. Il aurait pu écrire, comme Iulian Tănase : « j’ai été un joueur de mots / passionné / addictif ». Ce qu’il faut remarquer, c’est que la littérature née en Roumanie, en vers ou en prose, est un terreau particulièrement riche en manipulations lexicales, en mouvements syntaxiques, en registres thématiques, du lyrisme à l’absurde, du dramatique au comique, du réalisme au fantastique. Nous sommes au pays d’auteurs aussi différents que Blaga et Tzara, Eminescu et Urmuz… La Roumanie, c’est un monde poétique complexe, et cette nouvelle anthologie nous mène aux plus attirantes de ses profondeurs, aux plus exaltants de ses sommets, aux plus lumineux de ses horizons.

Jean-Pierre Longre

Les auteurs : Andreea Apostu, Ana Blandiana, Irina Alexandrescu, Luminița Amarie, George Bacovia, Maria Banuș, Ana Barton, Radu Bata, Ramona Boldizsar, Dorina Brândușa-Landen, Emil Brumaru, Artema Burn, Ion Calotă, Mircea Cărtărescu, Ruxandra Cesereanu, Toni Chira, Mariana Codruț, Denisa Comănescu, Ben Corlaciu, Traian T. Coșovei, Delk Danwe, Corina Dașoveanu, Mina Decu, Adrian Diniș, Carmen Dominte, Marius Dumitrescu, Adela Efrim, Mihai Eminescu, Vasile Petre Fati, Raluca Feher, Alida Gabriela, Diana Geacăr, Mugur Grosu, Cristina Hermeziu, Ligia Keşişian, Claudiu Komartin, Paula Lavric, Alexandra-Mălina Lipară, Ana Manon, Aurelian Mareș, Ioan Mateiciuc, Maria Merope, Antonia Mihăilescu, Ion Minulescu, Ion Mureșan, Tiberiu Neacșu, Dana Nicolaescu, Felix Nicolau, Ovidiu Nimigean, Dana Novac, Eva Precub, Ioan Es. Pop, Augustin Pop, Savu Popa, Dragoș Popescu, Radmila Popovici, Ioana Maria Stăncescu, Nichita Stănescu, Roxana Sicoe-Tirea, Ana Pop Sirbu, Sorina Rîndașu, Florentin Sorescu, Magda Sorescu, Călin Sorin, Octavian Soviany, Petre Stoica, Ion Stratan, Andrada Strugaru, Robert Şerban, Cristina Şoptelea, Radu Ştefănescu, Petronela Rotar, Mircea Teculescu, Iulian Tănase, Tatiana Țîbuleac, Mircea Țuglea, Radu Vancu, George Vasilievici, Gabriela Vieru, Paul Vinicius, Ilarie Voronca, Vitalie Vovc.

18:18 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : : poésie, roumanie, radu bata, iulia Şchiopu, Éric poindron, Éditions unicité, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

25/04/2021

Polyphonie de la révolte

Ivana Sajko, Trilogie de la désobéissance, traduit du croate par Miloš Lazin, Anne Madelain, Vanda Mikšić et Sara Perrin, éditions L’espace d’un instant, 2021.

Ivana Sajko, Trilogie de la désobéissance, traduit du croate par Miloš Lazin, Anne Madelain, Vanda Mikšić et Sara Perrin, éditions L’espace d’un instant, 2021.

Devant la violence du monde capitaliste, il y a plusieurs réactions possibles, parmi lesquelles la tentative amoureuse, le repli dans un paradis protégé ou la révolte meurtrière. Les trois pièces d’Ivana Sajko réunies dans cette trilogie illustrent en quelque sorte ces trois attitudes, tout en étant mutuellement reliées par une forme qui ne revêt pas les apparences immédiates du genre théâtral classique, mais qui n’en est pas moins résolument scénique. Comme l’écrit Miloš Lazin dans son introduction, « la parole extrêmement subjective d’Ivana donne au fond la parole au monde. Et le monde est ce qui se produit au théâtre (ou rien ne s’y passe). »

Rose is a rose is a rose (titre inspiré par Gertrude Stein) est un chant d’amour répondant à la violence de la société et des émeutes qui en sont la conséquence, à la violence de l’histoire qui envahit toutes les régions du monde (« Émeute. Émeute. Émeute. Chaque enfant avec une pierre en main. »). Une violence rythmée par des répétitions de mots, de bouts de phrases narratives, par des esquisses de dialogues, une violence à laquelle fait face le silence de l’amour : « Les bourgeons ont éclos en roses. / Rien que pour eux deux. / ET LE MATIN S’EST RÉPANDU. / Plus un mot. Et, eux, ne se sont rien dit. »

Si une rose est une rose, « la pomme n’est pas une pomme », elle est « notre drapeau planté au milieu de leurs ruines. » C’est ainsi que commence la deuxième pièce, Scènes de la pomme. S’occuper de son jardin d’Eden, ce serait se protéger de l’Enfer du monde extérieur. Mais l’ennemi a ses tactiques : « Il s’introduit dans nos rêves, répand la désinformation et l’inquiétude. Il nous assomme à coups d’arguments politiques, brise notre volonté et enlaidit nos femmes. Il pourrait même se faufiler dans notre jardin. » Alors comment attendre la fin ?

La réponse résiderait-elle dans Ce n’est pas nous, ce n’est que du verre, la troisième pièce, qui débute par l’évocation des grandes crises économiques (1929, 2008), et qui se poursuit avec toutes les misères qui en découlent ? « Ils ont dévoré l’allocation familiale, / ils ont vidé le garde-manger, / ils ont rongé tout ce qu’ils pouvaient, / ils ont mâché tout ce dont ils se sont emparés, / […] ils continuent à menacer le budget familial. » C’est ainsi que la violence issue de cette misère risque de transformer les enfants en « Bonnie and Clyde »…

L’esthétique de cette trilogie (comme celle, en général, de l’œuvre d’Ivana Sajko) met à mal la vision traditionnelle de la dramaturgie et fait appel à toutes les ressources, à toutes les libertés de la mise en scène et du jeu théâtral. Ce jeu est tributaire de textes à la fois monologiques et didascaliques, envahis par la poésie qui s’insinue dans le réel de la parole et de la scène. « Savez-vous à quel point il est difficile de jouer cela ? », est-il dit dans la troisième pièce. Partition polyphonique, cette trilogie est une symphonie verbale en trois mouvements, qui laisse la « porte ouverte » à la subversion, aux difficultés et aux bonheurs du théâtre.

Jean-Pierre Longre

Autres parutions récentes aux éditions L’espace d’un instant :

Mîrza Metîn, Gravité, traduit du kurde par Atilla Balιkçι

Mîrza Metîn, Gravité, traduit du kurde par Atilla Balιkçι

« Ferhad a fui Şengal, livrée à la barbarie, et tente de trouver son chemin vers l’Occident. À Istanbul, il croise Şêrîn, une Kurde d’Allemagne qui tente de retourner à ses racines. Au moment où ils se rencontrent, le temps s’arrête et leurs coeurs s’emballent. Mais aucun n’interrompt son voyage, car pour chacun d’entre eux c’est une question existentielle. Mais leur parcours est semé d’embûches. Parviendront-ils à se retrouver ? Gravité est un texte basé sur des histoires vraies, qui se concentre sur les tragiques massacres subis par les Kurdes yézidis et les dilemmes rencontrés par les Kurdes de la diaspora. Une histoire d’amour poursuivie par la guerre. »

Gilad Evron, Terriblement humain, traduit de l’hébreu par Jacqueline Carnaud et Zohar Wexler

Gilad Evron, Terriblement humain, traduit de l’hébreu par Jacqueline Carnaud et Zohar Wexler

« Terriblement humain met en scène deux couples de voisins et un médecin confrontés au problème des migrants. Si le premier couple appartient à la bourgeoisie aisée, ouverte sur le monde et a priori éclairée, le second est issu d’un milieu rural, populaire et pratiquant. Le migrant est incarné par un homme noir venu à pied de la Corne de l’Afrique pour témoigner de l’injustice qui lui a été faite et mourir. Quant au médecin, ancien bénévole dans une ONG en Afrique, il ne peut que constater, une fois de plus, son impuissance. »

18:49 Publié dans Littérature, Théâtre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : théâtre, croate, kurde, hébreu, ivana sajko, miloš lazin, anne madelain, vanda mikšić, sara perrin, mîrza metîn, atilla balιkçι, gilad evron, jacqueline carnaud, zohar wexler, éditions l’espace d’un instant, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

19/04/2021

Rêves américains

Betty Smith, Tout ira mieux demain, traduit de l’anglais (États-Unis) par Maurice Beerblock, Belfond, 2021

Betty Smith, Tout ira mieux demain, traduit de l’anglais (États-Unis) par Maurice Beerblock, Belfond, 2021

Dans le Brooklyn des années 1920, la vie des familles issues de l’émigration européenne n’est pas facile. Petits emplois, petits salaires, logements exigus et inconfortables, sans compter le poids des traditions familiales et religieuses : le mari doit entretenir la famille, la femme doit rester à la maison pour s’occuper du ménage et de la progéniture, et on ne se mélange pas entre catholiques et protestants. Tout cela, Margie Shannon le vit depuis l’enfance, entre des parents qui ne cessent de se quereller tout en restant attachés l’un à l’autre par un sentiment qui confine à l’amour sans que le mot soit prononcé ; un père honnête mais fuyant, une mère possessive, aigrie et autoritaire, et tous deux se sentent périodiquement coupables de ne pouvoir faire assez pour leur fille unique. De son côté, l’enfant devenue jeune fille ne se révolte pas : « Quelquefois, je comprends pourquoi ma mère est ce qu’elle est. Oh ! comme je voudrais qu’elle tâche un peu de me comprendre. […] Tout ce que je désire, c’est qu’un jour quelqu’un vienne à passer, qui cherche un peu à savoir si je suis heureuse. »

Les illusions de Margie entretiennent chez elle un optimisme foncier. « Prête à aimer n’importe qui », confondant « la compassion et l’amour », elle va épouser Frankie, perpétuant la tradition de la femme à la maison et de la pauvreté. Son mari au travail, elle va se retrouver toute la journée seule avec ses rêves et son éternel sourire intérieur : « Tout ira mieux demain. » D’autant qu’elle se prend à imaginer qu’au lieu du peu aimable Frankie, elle aurait peut-être pu épouser M. Prentiss, le patron qui, lorsqu’elle était employée de bureau, était plein d’indulgence et d’attentions pour elle. Mais ce sont vite les remords (« Il suffirait de peu de chose pour que je devienne une femme légère ! ») et le retour à la comptabilité mesquine et impuissante du couple, à la froideur de son mari et au rêve d’avoir un enfant à qui elle pourrait donner ce qu’elle-même n’a jamais pu avoir.

De cette histoire, Zola aurait fait une fresque sociale avec l’évocation des petits métiers (cireur de chaussures, fleuriste ambulant etc.) ; d’autres, moins bien inspirés, en auraient fait un roman à l’eau de rose, ou encore un récit misérabiliste. Rien de tout cela avec Betty Smith, qui a su construire avec grand talent une œuvre à la fois analytique et émouvante, objective et empathique. Combinant le psychologique et le social, le descriptif et le narratif, l’historique et l’anecdotique, le collectif et l’individuel, son roman nous fait suivre le destin d’une jeune femme pleine d’allant et d’optimisme, qui se heurte à sa condition, à l’échec et à la désillusion, mais dont on sent qu’elle réalisera peut-être, dans une certaine mesure, le rêve de son père, qui avait lu un livre d’Horace Alger, De la misère à la fortune, et qui un jour avait posé la question à sa femme : « Que doit faire le citoyen, en Amérique, avait-il dit, mi-sérieux, mi-plaisant, pour avoir une chance de devenir… un Lincoln, par exemple ? ».

Jean-Pierre Longre

18:05 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, anglophone (États-unis), betty smith, maurice beerblock, belfond, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

16/04/2021

Les murs du silence

Santiago H. Amigorena, Le ghetto intérieur, P.O.L., 2019, Folio, 2021

Santiago H. Amigorena, Le ghetto intérieur, P.O.L., 2019, Folio, 2021

Dans un entretien accordé à Thierry Guichard (Le Matricule des Anges n° 2016, septembre 2019), Santiago H. Amigorena disait : « Enfance laconique, jeunesse aphone, adolescence taciturne, maturité coite, vieillesse discrète… le silence fait partie de ma vie comme de mon écriture, et je savais, depuis de longues années, qu’il me faudrait un jour écrire sur le silence de Vicente Rosenberg, mon grand-père maternel. Mais ce n’est qu’il y a deux ans, en lisant les lettres que mon arrière-grand-mère lui avait écrites depuis le ghetto de Varsovie et Los Abuelos, un livre écrit par mon cousin, Martin Caparrós, que l’ai compris la forme et le ton que pourrait prendre Le ghetto intérieur. »

C’est en effet l’histoire de ce grand-père qui est ici racontée. Juif polonais arrivé en Argentine en 1928, Vicente Rosenberg se marie avec Rosita, issue d’une famille juive ukrainienne, a des enfants, une belle-famille accueillante, des amis, un magasin de meubles… Bref, la vie semble lui sourire, « mais quelque chose de pire que tout ce qu’il avait imaginé était en train d’arriver – et il ne pouvait rien faire. » L’occupation de la Pologne, Varsovie aux mains des nazis, sa famille restée là-bas, sa mère enfermée dans le ghetto, les lettres de plus en plus déchirantes qui mettent des mois à arriver… Alors Vicente, rongé par la culpabilité de n’avoir pas assez fait pour sauver sa mère, pour la faire sortir du pays, s’enferme lui aussi entre des murs, ceux du silence et de l’absence apparente de toute réaction à l’amour de sa femme et de ses enfants, à la compagnie de ses amis, aux exigences de son travail. Ce sont les fuites nocturnes du domicile familial, le jeu jusqu’à l’aube, acharné à perdre « tout ce que le magasin rapportait », les cauchemars au cours desquels il se voit enserré entre des murailles de plus en plus oppressantes…

L’écriture de Santiago H. Amigorena pénètre jusqu’au fond des choses : les ressassements intérieurs d’un homme qui semble vouloir rester sourd non seulement aux autres, mais à lui-même, à la vérité de l’horreur, à ses propres vérités, sont relatés avec l’émotion et l’empathie d’un écrivain que l’on sent intimement concerné. Et les questions existentielles, les considérations historiques sur le nazisme, sur l’industrie de la mort, sur l’aveuglement des démocraties, sur la Shoah viennent à l’appui des préoccupations personnelles de Vicente et de Santiago, qui a lui aussi quitté son pays, l’Argentine, pour fuir la dictature, et « pour retourner en Europe. » Mais lui, pour tenter d’exorciser la souffrance, a recours aux mots.

Jean-Pierre Longre

18:17 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, santiago h. amigorena, p.o.l., 2019, folio, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

12/04/2021

Survivre ensemble

Andrèas Flouràkis, Je veux un pays, traduit du grec par Hélène Zervas, Exercices pour genoux solides, traduit de grec par Michel Volkovitch, préface d’Ekaterini Diamantakou, éditions L’espace d’un instant, 2020

Andrèas Flouràkis, Je veux un pays, traduit du grec par Hélène Zervas, Exercices pour genoux solides, traduit de grec par Michel Volkovitch, préface d’Ekaterini Diamantakou, éditions L’espace d’un instant, 2020

Andrèas Flouràkis, écrivain et homme de théâtre, est l’auteur de nombreuses pièces au rayonnement international. Les deux œuvres publiées dans ce volume sont de factures différentes, mais relèvent de préoccupations collectives et individuelles analogues : survivre à « la crise économique et migratoire » que la Grèce, l’Europe et le monde connaissent à notre époque. Ekaterini Diamantakou analyse parfaitement ces enjeux dans sa préface, « Une double recherche du pays ».

Pour Je veux un pays, les indications de l’auteur sont on ne peut plus simples, laissant toute latitude au metteur en scène : « Personnages : TOUS. Lieu : PAYS. » S’ensuit, sur plus de quarante pages, une série de courtes répliques qui se suivent et se répondent plus ou moins clairement, prononcées par un nombre indéterminé de personnages dont les gestes et les mouvements sont libres. Émigration, voyage sont au cœur des préoccupations, symbolisés par les valises apportées sur scène. « - Nous sommes arrivés au bord du gouffre. / - Il faut agir. / - Il n’y a pas de place pour nous ici. / - Il faut d’urgence trouver un autre pays. / - Émigrer ? » Résolution, rêves, désirs quasiment poétiques, prières contrecarrées, retours sur le passé, désillusions (« Ce pays qui est venu à la place du nôtre est à pleurer »), espoirs… Tout est théâtralement répertorié, tout peut (re)commencer : « Le commencement est la moitié de tout. »

Dans Exercices pour genoux solides, l’atmosphère est aussi différente que la structure. Quatre personnages (« La femme, L’homme, La jeune femme, Le jeune homme »), quatre lieux (« Bureau de la femme, Bureau de réception, Chambre du jeune homme, Chambre d’hôpital »). On passe très rapidement, sans crier gare, d’un lieu à l’autre, d’un dialogue à l’autre, dans une succession de trente-cinq scènes (ou plutôt séquences) parfois fort brèves. La femme, directrice de société, cherche à licencier l’un ou l’une de ses employés, et recourt pour cela à des procédés inavouables et sadiques, dont l’humiliation morale et physique, tout en cherchant à rééduquer son fils porté sur le fascisme et les jeux vidéo. Son absence se scrupules est total : « Mon chéri, l’argent n’a pas de frontières. Il n’a que des propriétaires. Nous virons des gens parce que nous pouvons le faire. Nous rognons les salaires puisque c’est possible. » Il faut donc avoir « les genoux solides » pour garder son emploi et sa place dans une société rongée par les inégalités, les rivalités, la course à la survie, mais aussi par les menaces politiques et les mystères que chacun recèle en soi.

Deux pièces « engagées », dira-t-on, mais dont l’engagement se nourrit d’une réflexion sans schématisation sur la complexité des âmes, des réactions et des destinées humaines, et s’exprime dans une poésie dramatique aux nombreuses ramifications.

Jean-Pierre Longre

Autres parutions récentes aux éditions L’espace d’un instant :

Wadiaa Ferzly, Gangrène, traduit de l'arabe (Syrie) par Marguerite Gavillet Matar, préface Marie Elias.

Wadiaa Ferzly, Gangrène, traduit de l'arabe (Syrie) par Marguerite Gavillet Matar, préface Marie Elias.

« Damas, 2015. Une famille « déplacée » loin des zones de combat. Loin de la maison qu’on a dû abandonner, mais que la mère continue à payer en cachette. Le mari qui perd son travail. Le fils qui sèche les cours, enchaîne les petits boulots et les humiliations. L’arbitraire, la corruption, les privations. La tension de la guerre imprègne le quotidien. La chaleur torride, les rires, les disputes. Et puis le drame. Telle la gangrène, la guerre a ravagé les corps et les âmes. Faut-il rester, s’accrocher à l’espoir de retourner un jour dans sa maison, ou s’endetter encore et prendre le dangereux chemin de l’exil ? Wadiaa Ferzly met en scène avec beaucoup de finesse et d’empathie la vie de ces Syriens victimes de la guerre. »

Jeton Neziraj, Vol au-dessus du théâtre du Kosovo et Une pièce de théâtre avec quatre acteurs, avec quelques cochons, vaches, chevaux, un Premier ministre, une vache Milka, des inspecteurs locaux et internationaux, traduit de l'albanais (Kosovo) par Sébastien Gricourt et Evelyne Noygues, préface Patrick Penot.

Jeton Neziraj, Vol au-dessus du théâtre du Kosovo et Une pièce de théâtre avec quatre acteurs, avec quelques cochons, vaches, chevaux, un Premier ministre, une vache Milka, des inspecteurs locaux et internationaux, traduit de l'albanais (Kosovo) par Sébastien Gricourt et Evelyne Noygues, préface Patrick Penot.

« Près de dix ans après la fin de la guerre, le Kosovo s’apprête enfin à déclarer son indépendance. Le gouvernement demande alors au Théâtre national de préparer un spectacle pour le jour J. Mais le metteur en scène est soumis à tant de contraintes incompatibles que l’événement connaîtra de multiples rebondissements…

Le Royaume-Uni vient de sortir de l’Union européenne : il y a une place à prendre et le Kosovo vise à l’occuper avant la Serbie. Il s’agit de remplir au plus vite les critères d’accession, ce à quoi tâche de s’employer la boucherie Tony-Blair à Prishtina. C’est sans compter la corruption des fameux inspecteurs et la mobilisation des animaux… »

Serhiy Jadan, Hymne de la jeunesse démocratique, traduit de l'ukrainien par Iryna Dmytrychyn.

Serhiy Jadan, Hymne de la jeunesse démocratique, traduit de l'ukrainien par Iryna Dmytrychyn.

« Kharkiv, les années 90. Tout en continuant à écrire, San Sanytch décide de quitter son travail chez les Boxeurs pour la justice, pour se lancer dans le business. L’idée est d’ouvrir le premier club gay de la ville, sous couvert de « loisirs exotiques ». Un spécialiste du show-biz sur le retour est embauché, tandis qu’un partenariat est conclu avec l’administration municipale, qui en profite pour leur glisser un missionnaire australien dans les pattes, alors qu’il faut repousser les velléités de la mafia locale. Mais l’entreprise tourne au désastre. Derrière cette comédie quasi balkanique, qui conjugue absurde et burlesque, sont évidemment dénoncées l’intolérance et la corruption au sein d’une société post-révolutionnaire qui découvre la liberté et la démocratie à l’occidentale. »

Béla Pintér, Saleté, traduit du hongrois par Françoise Bougeard, préface Béla Czuppon.

Béla Pintér, Saleté, traduit du hongrois par Françoise Bougeard, préface Béla Czuppon.

« Celle qui n’est pas aimée ne comprend pas vraiment pourquoi elle est « si peu » aimée. Elle blâme le monde pour cette injustice ou encore les gens pour leur apathie, alors qu’en fait tout le monde l’évite à cause de son intelligence émotionnelle aiguë, de son égoïsme et de son étroitesse d’esprit. Et l’éviter est bien ce qu’ils font tous. Ils n’ont pas vraiment envie de lui adresser la parole. Ne pas être aimé est une agonie. Sourcils froncés, on serre les dents, et les mains deviennent des poings. C’est dans des instants comme ceux-là qu’elle devient dangereuse. Elle, qui n’est pas aimée. »

11:19 Publié dans Littérature, Théâtre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : théâtre, grèce, syrie, kosovo, ukraine, hongrie, andrèas flouràkis, hélène zervas, michel volkovoitch, ekaterini diamantakou, wadiaa ferzly, marguerite gavillet matar, marie elias, jeton neziraj, sébastien gricourt, evelyne noygues patrick penot, serhiy jadan, iryna dmytrychyn, françoise bougeard, béla czuppon éditions l’espace d’un instant, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

05/04/2021

Comique existentiel

Jean-Paul Dubois, Parfois je ris tout seul, Points, 2021

Jean-Paul Dubois, Parfois je ris tout seul, Points, 2021

Le titre l’atteste : Jean-Paul Dubois a dû bien s’amuser en écrivant ces mini-textes (une page chacun au maximum) parus initialement en 1992 chez Robert Laffont, puis en 2007 aux éditions de l’Olivier. C’est un fait : on rit franchement à la réponse que font les parents (la mère surtout) à la question sur les raisons qui font que les chiens se montent dessus et restent collés l’un à l’autre, au dialogue de deux mécanos évoquant Picasso en se disputant sur la couleur d’un manche de tournevis, à des souvenirs culinaires et bien écœurants de cantine d’école religieuse, ou à des propos de comptoir du genre : « T’es vraiment le cousin du pape ? » Et on apprécie à juste titre certaines surprises finales, par exemple dans la confrontation d’un rêve ou d’un fantasme à la réalité, ou dans la réponse acerbe à une question : « Tu me demandes ce que je voudrais ? Ce que j’attends de toi ? Qu’au moins une fois dans notre vie, tu te comportes comme un être humain. »

Mais comme souvent chez l’auteur, la plaisanterie cache des réflexions et des états d’âme plus profonds qu’il n’y paraît. Le tragique n’est pas toujours loin, lorsqu’il s’agit de dire que « la vérité c’est une chose avec laquelle il ne faut pas rigoler. » Et surtout, les questions existentielles forment une trame régulière, en rapport avec les sensations physiques et la maladie : « Je suis toujours tendu, anxieux. […] J’ai l’impression que quelque chose grésille en moi, la sensation d’avoir la poitrine remplie de hannetons. » Et lorsqu’on s’interroge sur la santé des mouches, on se doute qu’il s’agit de celle des humains. En rapport aussi avec le sentiment amoureux, souvent déçu. Peut-on être heureux ? Oui, si l’on en croit le destin de cet homme (« mon père ») qui se transforme en gitan (sur une remarque de sa femme) en achetant une « Chevrolet Bel Air Power Glide 1957, noire, pavillon blanc », ou si l’on apprécie avec le narrateur de rouler tranquillement au volant de sa voiture et de s’allumer une cigarette…

Il y a donc le choix. Chacun peut se promener à sa guise et à sa façon dans cette forêt livresque, glaner çà et là telle ou telle bribe, y voir de l’humour, de l’inquiétude, de l’insolite, des problèmes irrésolus, des réponses improbables, du plaisir, du bonheur, du malheur… Avec toujours dans un coin de la tête cette question qui clôt une page commençant par « T’as aucune morale » : « Le problème avec toi, c’est qu’on sait jamais quand tu déconnes. »

Jean-Pierre Longre

19:56 Publié dans Essai, Humour, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : chroniques, récit, humour, francophone, jean-paul dubois, points, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

Quinze ans avant

Ragnar Jónasson, L’île au secret, traduit de l’anglais, d’après l’islandais, par Ombeline Marchon, éditions de la Martinière, Points, 2021

Ragnar Jónasson, L’île au secret, traduit de l’anglais, d’après l’islandais, par Ombeline Marchon, éditions de la Martinière, Points, 2021

Outre la littérature policière, Ragnar Jónasson a une spécialité : la remontée du temps. Le premier volet de sa trilogie La Dame de Reykjavik commençait par la dernière enquête de Hulda. Le second, dont l’intrigue se déroule quinze ans auparavant (1997), la conduit même à reconsidérer une enquête pour un meurtre qui est survenu encore dix ans avant (1987), et qui forme la première partie de L’île au secret. De main de maître, l’auteur mène le lecteur, dans le sillage de son héroïne, d’une période à l’autre, d’une région à l’autre, le long les ramifications qui relient les événements entre eux.

Il y a eu la mort suspecte d’une jeune femme, Klara, qui, avec un groupe d’amis d’enfance, était venue faire un bref séjour sur une île déserte au large de la côte Sud de l’Islande. Dix ans avant, il y avait eu le meurtre d’une autre jeune femme, Katla, dont on apprend qu’elle faisait partie du même groupe d’amis. Les deux affaires sont-elles liées ? Les investigations de Hulda vont lui permettre de répondre à la question, et de confondre les manœuvres de Lỷdur, un collègue qui est devenu son supérieur hiérarchique. Cela grâce au revirement d’un policier local qui va revenir sur son témoignage. « Ils avaient peut-être trouvé l’assassin de Klara. Et aussi celui de Katla. Si c’était le cas, réalisa Hulda, le plus grand triomphe de Lỷdur au sein de la police se transformerait d’un coup de baguette magique en échec retentissant. »

Parallèlement, on ne peut que s’intéresser à la vie solitaire de Hulda, qui après la mort de sa fille et de son mari, s’oublie dans le travail, non sans se poser des questions à propos de son père, un soldat américain qui, après une brève mission en Islande, est reparti chez lui sans savoir que la jeune femme qu’il avait séduite était enceinte. Hulda ira même jusqu’aux États-Unis à la recherche de son géniteur. Autre enquête, très personnelle celle-ci… Aboutira-t-elle ? L’île au secret, pour complexe que soit l’écheveau de son intrigue, se lit comme on suit un chemin bordé de paysages mystérieux (ici les falaises maritimes, les sommets enneigées, les volcans…). On a hâte de savoir ce qui s’y cache.

Jean-Pierre Longre

17:16 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, policier, islande, anglophone, ragnar jónasson, ombeline marchon, éditions de la martinière, points, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

Une ultime enquête

Ragnar Jónasson, La dame de Reykjavík, traduit de l’anglais, d’après l’islandais, par Philippe Reilly, éditions de la Martinière, Points, 2020

Ragnar Jónasson, La dame de Reykjavík, traduit de l’anglais, d’après l’islandais, par Philippe Reilly, éditions de la Martinière, Points, 2020

Hulda, inspectrice hors pair, doit prendre sa retraite, et visiblement son chef est pressé de la voir partir, « comme si toutes ces années de bons et loyaux services n’avaient aucune valeur. » Elle obtient cependant un sursis de quelques jours pour reprendre une affaire ancienne prétendument résolue, mais dont elle découvrira qu’elle a été bâclée par un collègue négligent. Elle se plonge dans son enquête, quitte à s’aventurer aux marges de la légalité et à brûler les étapes, ce qui lui vaut quelques déboires et les foudres de sa hiérarchie.

Elle découvre peu à peu tout ce qui était resté dans l’obscurité, son prédécesseur n’ayant pas jugé bon d’approfondir certains détails. Quelques personnages, louches ou non, vont faire leur apparition, donnant vie à des étapes dans les investigations d’Hulda, dont la vie personnelle nous est livrée peu à peu : l’histoire dramatique de sa fille, la mort de son mari, la rencontre réconfortante d’un homme qui l’apprécie… On s’intéresse autant à elle qu’à son enquête, dans laquelle elle va s’investir de plus en plus, au mépris du danger, de sa propre sécurité, de sa vie personnelle. Et l’on se laisse prendre au jeu du suspense et de l’angoisse, à l’atmosphère particulière et changeante d’une région soumise aux caprices de la météo, entre jours et nuits sans fin, entre soleil pâle et pluie battante, entre lave noire et neige vierge…

L’habileté de l’auteur, outre le style adapté à l’intrigue, est de jouer avec ces alternances, qui correspondent aux focalisations différentes, d’abord énigmatiques, mises sur les personnages, victimes et protagonistes, sur les risques qu’ils courent, sur les péripéties qui guident leurs destinées. Et l’audace suprême et subtile : faire de cette dernière enquête de l’héroïne le premier récit d’une trilogie qui remonte le temps.

Jean-Pierre Longre

16:10 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, policier, islande, anglophone, ragnar jónasson, philippe reilly, éditions de la martinière, points, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

04/04/2021

Les paradoxes du malheur

Jean-Paul Dubois, Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon, Éditions de l’Olivier, 2019, Points, 2021

Jean-Paul Dubois, Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon, Éditions de l’Olivier, 2019, Points, 2021

Prix Goncourt 2019

Une ou deux fois ne sont pas coutume. Il est rare dans ces pages de trouver une chronique sur un livre récompensé par le prix Goncourt. Mais en 2019, ouf ! Nous avons échappé à une intarissable fabricante de best-sellers qui se veut magicienne des Lettres et qui n’a pas besoin d’afficher des prix pour remplir les têtes de gondole. Bref, des deux, c’est bien Jean-Paul Dubois qui méritait la récompense, même si à juste titre on avait déjà beaucoup parlé de son roman.

Cette notoriété m’évitera de donner un résumé de Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon. Résumé qui d’ailleurs aurait du mal à rendre compte de toutes les aventures qui arrivent à Paul Hansen, et dont il fait lui-même le récit depuis sa cellule d’une prison de Montréal. Pourquoi est-il en prison, lui qui est l’altruisme même, au plein sens du terme ? On ne le saura que sur le tard (stratégie du suspense) ; disons que c’est l’aboutissement (heureusement non définitif) d’un long processus mouvementé : enfant toulousain d’un père danois et pasteur qui perd la foi, d’une mère magnifique, militante et lointaine, Paul va naviguer vers l’âge adulte en suivant son père au Canada, où il deviendra pour de nombreuses années « superintendant » (c’est-à-dire homme à tout faire) de L’Excelsior, une résidence sécurisée à l’américaine pour privilégiés actifs ou retraités – où il aura des amis, mais aussi un ennemi acharné qui le fera sortir de ses gonds. Une compagne idéale, une chienne affectueuse, un métier qui lui plait, qui lui permet de s’adonner à son empathie naturelle et à « son envie de réparer les choses, de bien les traiter, de les soigner, de les surveiller. »... L’auteur combine à merveille l’art du récit à rebondissements, l’art du portrait juste et révélateur, l’art de la surprise et du paradoxe. La cohabitation de Paul, par exemple, avec le détenu Patrick Horton, « un homme et demi qui s’est fait tatouer l’histoire de sa vie sur la peau du dos », un passionné de Harley Davidson qui a vraisemblablement assassiné un Hells Angel, pourrait être un enfer ; eh bien non, Patrick, cette force de la nature qui souffre pourtant de phobies inattendues, est d’une bienveillance toute protectrice… Le tout à l’avenant : le père, pasteur en pays catholique, se prend d’une passion fiévreuse et destructrice pour les jeux de hasard, le cinéma d’art et d’essai de la mère est devenu une salle spécialisée dans les films porno, la compagne d’origine algonquine pilote audacieusement un antique aéronef au-dessus des immensités glacées, le seul véritable ami (outre la chienne Nouk) que Paul se fait à l’Excelsior est « casualties adjuster », chargé d’évaluer le prix des morts pour les compagnies d’assurance…

Cette notoriété m’évitera de donner un résumé de Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon. Résumé qui d’ailleurs aurait du mal à rendre compte de toutes les aventures qui arrivent à Paul Hansen, et dont il fait lui-même le récit depuis sa cellule d’une prison de Montréal. Pourquoi est-il en prison, lui qui est l’altruisme même, au plein sens du terme ? On ne le saura que sur le tard (stratégie du suspense) ; disons que c’est l’aboutissement (heureusement non définitif) d’un long processus mouvementé : enfant toulousain d’un père danois et pasteur qui perd la foi, d’une mère magnifique, militante et lointaine, Paul va naviguer vers l’âge adulte en suivant son père au Canada, où il deviendra pour de nombreuses années « superintendant » (c’est-à-dire homme à tout faire) de L’Excelsior, une résidence sécurisée à l’américaine pour privilégiés actifs ou retraités – où il aura des amis, mais aussi un ennemi acharné qui le fera sortir de ses gonds. Une compagne idéale, une chienne affectueuse, un métier qui lui plait, qui lui permet de s’adonner à son empathie naturelle et à « son envie de réparer les choses, de bien les traiter, de les soigner, de les surveiller. »... L’auteur combine à merveille l’art du récit à rebondissements, l’art du portrait juste et révélateur, l’art de la surprise et du paradoxe. La cohabitation de Paul, par exemple, avec le détenu Patrick Horton, « un homme et demi qui s’est fait tatouer l’histoire de sa vie sur la peau du dos », un passionné de Harley Davidson qui a vraisemblablement assassiné un Hells Angel, pourrait être un enfer ; eh bien non, Patrick, cette force de la nature qui souffre pourtant de phobies inattendues, est d’une bienveillance toute protectrice… Le tout à l’avenant : le père, pasteur en pays catholique, se prend d’une passion fiévreuse et destructrice pour les jeux de hasard, le cinéma d’art et d’essai de la mère est devenu une salle spécialisée dans les films porno, la compagne d’origine algonquine pilote audacieusement un antique aéronef au-dessus des immensités glacées, le seul véritable ami (outre la chienne Nouk) que Paul se fait à l’Excelsior est « casualties adjuster », chargé d’évaluer le prix des morts pour les compagnies d’assurance…

Mais les faits, les situations et les personnages ne sont paradoxaux qu’en apparence. Jean-Paul Dubois possède tout à la fois le sens de la construction narrative, l’audace du réalisme, l’ardeur de l’imagination et la richesse de la sensibilité. Certes, pour lui, d’une manière générale, la destinée humaine est vouée à l’échec et au malheur : « À l’intérieur d’un immeuble ou d’une communauté, le malheur s’installe généralement par période. Pendant plusieurs mois, il va rôder dans les étages, oeuvrant de porte en porte, croquant d’abord le faible, ruinant les espérants. Et puis, un jour, changer de rue, de quartier, poursuivant à l’aveugle son travail d’artisan. ». Progression similaire pour tous les individus. Mais l’écriture de Jean-Paul Dubois convoque toutes les ressources de la générosité, de l’amitié, de l’amour, de l’humour. Et la pilule passe à merveille. Chaleureuse et euphorisante.

Jean-Pierre Longre

23:00 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : roman, francophone, jean-paul dubois, éditions de l’olivier, jean-pierre longre, points | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

31/03/2021

Paris-Bucarest-Paris. Journal d’un écrivain

Dumitru Tsepeneag, Un Roumain à Paris, traduit du roumain, avant-propos et notes par Virgil Tanase, P.O.L., 2021

Dumitru Tsepeneag, Un Roumain à Paris, traduit du roumain, avant-propos et notes par Virgil Tanase, P.O.L., 2021

« Au moment même où je suis sur le point de devenir un écrivain professionnel (horribile dictu !), j’ai décidé, par un choix délibéré, de me prêter à cet exhibitionnisme autorisé (et inoffensif) qui est de tenir un journal. C’est pour cette raison que je suis à Paris ! » En 1970, au moment où il écrivait cela, Dumitru Tsepeneag ne savait pas qu’à partir de 1975, déchu de sa nationalité roumaine, il ne pourrait retourner dans son pays qu’après la chute de Ceauşescu. Ce journal, entrecoupé de « notes à la va-vite » datées de 1972, de notes sur un « voyage en Amérique » accompli en 1974, suivi d’un entretien avec Monica Lovinescu intitulé « La condition des intellectuels en Roumanie. Entre censure et corruption » (Radio Free Europe, 30 septembre 1973) et précédé d’une solide préface historico-biographique de Virgil Tanase, court de 1970 à 1978, avec quelques interruptions plus ou moins longues, et il est un vrai journal d’écrivain qui, la trentaine bien sonnée, s’est lancé dans la littérature de fiction.

Car si l’auteur s’adonne çà et là à quelques confidences personnelles (ses relations avec ses parents, son mariage…), c’est le monde intellectuel et artistique qu’il décrit avec beaucoup de précision et de diversité, notamment celui qui concerne les écrivains roumains, exilés ou restés au pays, dissidents ou s’accommodant du régime, notoires ou méconnus. Alors on croise à plusieurs reprises Cioran et Ionesco, Paul Goma (souvent) et Vintilă Horia (un peu), Virgil Tanase et Leonid Dimov, bien d’autres encore. Et aussi les Français Robbe-Grillet et Michel Deguy, le traducteur Alain Paruit, les éditeurs, dont Paul Otchakovsky (qui, devenu P.O.L., publiera les ouvrages de Tsepeneag, dont celui-ci), et encore Roland Barthes, sous la direction duquel il commença une thèse sur Gérard de Nerval. On en passe une multitude, tant ces 600 pages regorgent de rencontres et d’événements qui suscitent récits et réflexions.

Il y a bien sûr ce qui a trait à la situation en Roumanie et à sa dégradation vers plus de censure, d’hypocrisie, d’intimidations, de répression ; ce qui concerne, par extension, la situation internationale et les questions idéologiques (« Confusion des termes ! Quel rapport entre l’Union soviétique et le communisme ? Confusion qu’entretiennent aussi, cela va de soi, et par tous les moyens, les adversaires du communisme. ») ; et les mouvements littéraires, dont l’onirisme, bien sûr (que l’auteur, qui en fut le chef de file avec Dimov, distingue précisément du surréalisme), le nouveau roman et ses théories… Dans tous les cas, Dumitru Tsepeneag affirme nettement sa personnalité et ne mâche pas ses mots, conformément à son habitude (souvenons-nous de ses Frappes chirurgicales) : « Lorsque quelqu’un m’est antipathique, j’ai du mal à changer d’avis. » Même les gens qu’il apprécie sont parfois passés au crible, et cela concerne aussi ses propres écrits, dont ce journal, qui parfois lui pose problème : « À quoi bon ce journal ? Je ne le publierai jamais. Je ne suis même pas sûr de ne pas le détruire un jour ou l’autre. L’idée de me regarder plus tard dans un miroir (déformant) est stupide et je doute que l’envie m’en vienne un jour. D’autant plus que je note des impressions très superficielles, occasionnées par des événements extérieurs. »

Sévère voire injuste avec lui-même, l’auteur a beau dire, son journal est du plus haut intérêt pour toute une série de raisons, dont les conditions et le déroulement de la vie littéraire, collective et individuelle, n’est pas la moindre. Il n’est pas indifférent, loin s’en faut, de savoir par exemple comment sont nés, non sans difficultés, Les Cahiers de l’Est, ou comment se sont élaborés certains romans comme Les Noces nécessaires, Arpièges ou, surtout, Le Mot sablier, où « la langue roumaine s’écoulera dans la langue française comme à travers l’orifice d’un sablier. » Une belle image, qui résume la riche destinée linguistique et littéraire d’un écrivain qui, sans fausse pudeur ni étalage complaisant, montre comment l’exil a été un frein et un moteur de la création littéraire.

Jean-Pierre Longre

18:20 Publié dans Essai, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : autobiographie, roumanie, dumitru tsepeneag, virgil tanase, jean-pierre longre, p.o.l. | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

28/03/2021

Manuel de rébellion littéraire

Maxime Decout, Éloge du mauvais lecteur, Les éditions de minuit, 2021

Maxime Decout, Éloge du mauvais lecteur, Les éditions de minuit, 2021

Le titre, paradoxal, pourrait sonner comme une provocation de la part d’un universitaire censé enseigner la « bonne lecture ». Mais justement : si l’adjectif « mauvais » « signale un écart par rapport à une norme intellectuelle », il annonce aussi et surtout une activité productrice de sens et esthétiquement créatrice. De manière réjouissante et familière, dans le style enlevé qu’on lui connaît et qui n’empêche pas la rigueur intellectuelle et le sens de la pédagogie, Maxime Decout s’adresse directement à nous (bons ou mauvais lecteurs ?) pour faire un tour exhaustif des types de « mauvaise lecture ».

On connaît les « dangers de l’identification » symbolisés fictivement par Don Quichotte, Emma Bovary et quelques autres, ou réellement, entre autres, par les suicides qui ont suivi le succès des Souffrances du jeune Werther de Goethe. En rester là serait stérile, et ne permettrait de garder des théories de la lecture que ce qu’Umberto Eco appelle « Lecteur Modèle ». Heureusement, l’ouvrage fait renaître (ou naître) le vrai « mauvais lecteur », qui est en réalité multiple, puisque l’on va de l’identification positive à la réécriture littéraire, en passant par maintes étapes précises au long des quatre larges chapitres du livre. Comment « redevenir un mauvais lecteur » ? En s’adonnant à l’interprétation, entre « immersion » et « intellection », comme cela se passe par exemple avec le roman policier et certaines œuvres de Georges Perec, ou à la « lecture contrefactuelle », c’est-à-dire en lisant un texte « en dépit de ses paramètres visibles », voire en allant jusqu’à la « lecture aberrante ». La « mauvaise lecture » peut pencher du côté du fétichisme, de la monomanie, jusqu’à l’envie pressante d’écrire en imitant telle œuvre ou tel auteur idolâtrés. Tout est fertile, rien n’est interdit : ni la « lecture haineuse », ni la « lecture névrotique », ni les fantasmes qu’elle peut induire. Le dernier chapitre répertorie « les pratiques du mauvais lecteur », qui ressortissent à deux attitudes principales : « lire le nez en l’air » (se promener dans un livre, par exemple, en sautant des passages ou en pensant à autre chose) et « lire en tous sens » (lecture puzzle ou labyrinthe, notamment). Déconstruire, donc, mais pour reconstruire, recomposer, réécrire…

La rébellion plus ou moins consciente que représente la « mauvaise lecture » aboutit donc à la création. Ce que nous dit ici Maxime Decout, et que grâce à lui nous prenons conscience de pratiquer régulièrement, passe par de nombreux exemples, des références variées (des grands classiques aux contemporains, des œuvres méconnues à la littérature policière). Un ensemble à la fois précis, documenté, richement illustré, d’où l’humour n’est pas exclu, loin de là. Voyez : quelle est « la plus grande marque de respect qu’un auteur peut recevoir » ? Eh bien : « Être kidnappé ou assassiné par son propre lecteur ». Et pour celui-ci, en tout cas, le livre de Maxime Decout est un bel encouragement à la lecture libre et fructueuse.

Jean-Pierre Longre

23:55 Publié dans Essai, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : essai, francophone, maxime decout, les éditions de minuit, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

25/03/2021

Une journée de retrouvailles

Lire, relire...Lionel Duroy, Nous étions nés pour être heureux, Julliard, 2019, J'ai lu, 2021

Lire, relire...Lionel Duroy, Nous étions nés pour être heureux, Julliard, 2019, J'ai lu, 2021

« On arrive avec trente ans de retard, c’est certain, ça te paraît même peut-être complètement ridicule, mais crois-moi : nous sommes tous désireux de réparer ce qui peut l’être. ». Voilà ce que disent deux des frères de Paul à Claire, l’une de ses filles. Que réparer ? Beaucoup de choses. D’abord l’impéritie et la folie des parents, qui ont fait le malheur de leurs neuf enfants en leur faisant vivre la déchéance matérielle et morale ; ensuite les livres dénonciateurs dans lesquels Paul relate les désastres familiaux ; enfin la brouille de toute la famille avec l’écrivain : « À partir du jour où mon livre a été publié vous ne m’avez plus adressé aucun signe. Ni un mot ni un coup de téléphone. Vous n’avez plus jamais invité mes enfants. ».