05/07/2014

L’ombre de l’essentiel

Patrick Modiano, L’herbe des nuits, Gallimard, 2012, Folio, 2014

On le sait depuis longtemps, Patrick Modiano a l’art de suggérer, de laisser entrevoir l’ombre de l’essentiel, tout en faisant savoir à mots couverts que jamais celui-ci ne pourra être dévoilé. Bien sûr, ici, il y a le « carnet noir » dans lequel sont notés des noms de lieux, des dates, des détails concrets, des repères dont on se demande souvent quoi faire. Bien sûr, les personnages ont des noms, des semblants d’identités dont on ne sait jamais si la forme correspond au fond. Identité ? Nom, origine, profession, nationalité… Oui, il y a dans le roman une sorte d’enquête policière, et il y a « la bande de Montparnasse », celle qui apparaît – tableau récurrent – dans le hall de l’Unic Hôtel, et qui a quelque chose à voir avec le Maroc, un enlèvement, un assassinat (l’affaire Ben Barka, puisque c’est apparemment l’époque)… Aghamouri, le faux étudiant attardé, l’inquiétant « Georges », et puis Paul Chastagnier, Duwelz, Gérard Marciano – ces quelques hommes que semble fréquenter et aussi fuir Dannie.

On le sait depuis longtemps, Patrick Modiano a l’art de suggérer, de laisser entrevoir l’ombre de l’essentiel, tout en faisant savoir à mots couverts que jamais celui-ci ne pourra être dévoilé. Bien sûr, ici, il y a le « carnet noir » dans lequel sont notés des noms de lieux, des dates, des détails concrets, des repères dont on se demande souvent quoi faire. Bien sûr, les personnages ont des noms, des semblants d’identités dont on ne sait jamais si la forme correspond au fond. Identité ? Nom, origine, profession, nationalité… Oui, il y a dans le roman une sorte d’enquête policière, et il y a « la bande de Montparnasse », celle qui apparaît – tableau récurrent – dans le hall de l’Unic Hôtel, et qui a quelque chose à voir avec le Maroc, un enlèvement, un assassinat (l’affaire Ben Barka, puisque c’est apparemment l’époque)… Aghamouri, le faux étudiant attardé, l’inquiétant « Georges », et puis Paul Chastagnier, Duwelz, Gérard Marciano – ces quelques hommes que semble fréquenter et aussi fuir Dannie.

Dannie a sûrement d’autres noms, d’autres identités, mais peu importe au tout jeune homme qu’était alors Jean, le narrateur. « Elle a fait quelque chose d’assez grave… ». Quoi ? Est-ce primordial ? Comme la Nadja d’André Breton, comme, dans un autre registre, l’Odile de Raymond Queneau, elle est de ces jeunes femmes qu’entourent des mystères dans lesquels l’amour a quelque chose à voir, sans que cela soit jamais clairement proclamé ; de ces êtres qui dévoilent une facette de leur personnalité pour mieux occulter les autres, qui cachent leur histoire sans avoir l’air de le vouloir.

La narration, tout en zigzags et allers-retours, est une quête sans fin que symbolisent les itinéraires parisiens et nocturnes, dans le labyrinthe quasi végétal des rues, des boulevards, d’où émergent quelques lieux de rendez-vous, bouches de métro, cafés, carrefours… Quête du passé de Dannie, quête de soi, quête d’un temps révolu qui se superpose au présent : « Derrière la vitre, la chambre est vide, mais quelqu’un a laissé la chambre allumée. Il n’y a jamais eu pour moi ni présent ni passé. Tout se confond, comme dans cette chambre vide où brille une lampe, toutes les nuits. ». Quête qui doit beaucoup à l’errance et à l’attente d’on ne sait quoi : « Je plaignais ceux qui devaient inscrire sur leur agenda de multiples rendez-vous, dont certains deux mois à l’avance. Tout était réglé pour eux et ils n’attendraient jamais personne. Ils ne sauraient jamais que le temps palpite, se dilate, puis redevient étale, et peu à peu vous donne cette sensation de vacances et d’infini que d’autres cherchent dans la drogue, mais que moi je trouvais tout simplement dans l’attente. ». Paradoxalement, chez Patrick Modiano, c’est la ténuité des liens entre le temps et l’espace, entre la surface des personnages et l’insondable des êtres, entre la légèreté du réel et le poids des interrogations qui constitue la force de l’écriture romanesque.

Jean-Pierre Longre

La collection « Quarto » de Gallimard réunit dix romans de Patrick Modiano : Villa triste, Livret de famille, Rue des boutiques obscures, Remise de peine, Chien de printemps, Dora Bruder, Accident nocturne, Un pedigree, Dans le café de la jeunesse perdue, L’horizon.

La collection « Quarto » de Gallimard réunit dix romans de Patrick Modiano : Villa triste, Livret de famille, Rue des boutiques obscures, Remise de peine, Chien de printemps, Dora Bruder, Accident nocturne, Un pedigree, Dans le café de la jeunesse perdue, L’horizon.

Présentation de l’auteur : «Ces "romans" réunis pour la première fois forment un seul ouvrage et ils sont l'épine dorsale des autres, qui ne figurent pas dans ce volume. Je croyais les avoir écrits de manière discontinue, à coups d'oublis successifs, mais souvent les mêmes visages, les mêmes noms, les mêmes lieux, les mêmes phrases reviennent de l'un à l'autre, comme les motifs d'une tapisserie que l'on aurait tissée dans un demi-sommeil. Les quelques photos et documents reproduits au début de ce recueil pourraient suggérer que tous ces "romans" sont une sorte d'autobiographie, mais une autobiographie rêvée ou imaginaire. Les photos mêmes de mes parents sont devenues des photos de personnages imaginaires. Seuls mon frère, ma femme et mes filles sont réels. Et que dire des quelques comparses et fantômes qui apparaissent sur l'album, en noir et blanc? J'utilisais leurs ombres et surtout leurs noms à cause de leur sonorité et ils n'étaient plus pour moi que des notes de musique.»

Patrick Modiano

Un rappel

Patrick Modiano, La petite Bijou, Gallimard, 2001, Folio, 2002.

Patrick Modiano, La petite Bijou, Gallimard, 2001, Folio, 2002.

Dans De si braves garçons, il y a plus de vingt ans, était évoquée l’histoire de la Petite Bijou ; Patrick Modiano, qui avoue lui-même avoir « l’impression depuis plus de trente ans d’écrire le même livre », l’a reprise et développée dans un roman paru en 2001, et publié à bon escient dans la collection Folio en novembre 2002.

La Petite Bijou, c’est le surnom (le « nom d’artiste ») d’une fillette qui, devenue adulte (disons, une jeune adulte de 19 ans prénommée Thérèse), se met en quête de son passé, une quête fébrile, qui lui procure les images obscures d’une mère distante, d’un oncle (resté en tout cas comme tel dans la mémoire) qui lui prodigue une affection en pointillés, d’un chien perdu, d’une grande maison vide près du Bois de Boulogne... Le déclic de cette quête, c’est une femme en manteau jaune entrevue à la station Châtelet, et en qui Thérèse croit reconnaître cette mère dont on lui a pourtant dit qu’elle est morte au Maroc. S’ensuivent des filatures en direction de Vincennes, vers un grand immeuble désolé, des déambulations dans Paris, la rencontre d’un gentil traducteur d’émissions radiophoniques étrangères, d’une pharmacienne à l’affection toute maternelle, d’un couple étrange qui lui confie la garde de sa petite fille, - et ce couple, comme par hasard, habite une grande maison vide en bordure du Bois de Boulogne et, comme par hasard, ne se soucie guère de la fillette livrée à elle-même...

L’écriture est précise, le monde est flou. Mondes du passé et du présent qui se mêlent, se superposent en couches parallèles, se brouillent comme les voix de la radio et du téléphone ; monde urbain, parcouru en lignes brisées selon des itinéraires complexes et récurrents, parsemé de lieux-repères entre Vincennes et Neuilly (stations de métro, café du Néant, hôtel...), dans un Paris de rêve et de cauchemar, où la foule fantomatique vaque comme dans un théâtre d’ombres. Evidemment, les parcours de la Petite Bijou dans le temps et dans l’espace sont les images de son parcours intérieur, d’une recherche d’elle-même qui risque de lui être fatale, mais qui peut aussi lui permettre de renouer avec la vie.

Si certains affirment que Modiano écrit toujours le même livre, le lecteur trouve toujours son plaisir (le même et un autre) au contact de personnages qui, dans leurs zones secrètes, recèlent les mystères de tout être doué d’humanité.

Jean-Pierre Longre

15:37 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, patrick modiano, gallimard, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

Vivantes épitaphes

Blandine Le Callet, Dix rêves de pierre, Stock, 2013, Le Livre de Poche, 2014

L’auteur explique dans sa postface que l’idée de ces nouvelles lui est venue au Musée Gallo-Romain de Lyon, à la lecture de l’épitaphe d’une certaine Blandinia Martiola, épouse « incomparable » de Pompeius Catussa, morte « pleine d’innocence » à 18 ans. À partir de là, visites de cimetières et de musées ont fourni les occasions de lectures d’autres inscriptions funéraires, sources de récits dans lesquels l’imagination ressuscite de modestes héros condamnés à une éternelle obscurité.

L’auteur explique dans sa postface que l’idée de ces nouvelles lui est venue au Musée Gallo-Romain de Lyon, à la lecture de l’épitaphe d’une certaine Blandinia Martiola, épouse « incomparable » de Pompeius Catussa, morte « pleine d’innocence » à 18 ans. À partir de là, visites de cimetières et de musées ont fourni les occasions de lectures d’autres inscriptions funéraires, sources de récits dans lesquels l’imagination ressuscite de modestes héros condamnés à une éternelle obscurité.

C’est ainsi que, dans l’ordre chronologique, de l’antiquité à nos jours, reviennent momentanément à la vie Hermès, jeune esclave et précepteur mort avec ses deux petits protégés lors d’un tremblement de terre ; Blandinia déjà citée, qui vécut au deuxième siècle ; la duchesse Sibylle qui dut échanger « la lumière d’Apulie » contre le château de Caen où règnent l’obscurité et un mari sans scrupules ; un frère et une sœur qui s’aimaient trop ; un homme « simple et juste », généreux et trop naïf ; une femme soumise au malheur de ses enfants morts nés ; une victime de la cruauté nazie ; un chien pathétiquement adoré ; une mère qui a « semé la zizanie entre [ses] enfants »… et les ancêtres mêmes de Blandine Le Callet, dans un cimetière breton qui, bien qu’elle n’y retrouve pas la tombe familiale, lui réserve une surprenante découverte.

Vu le prétexte de chaque nouvelle, on se doute que le point commun de l’ensemble est la mort. Mais – paradoxe inhérent à la stratégie narrative – c’est l’humanité vivante qui se décline ici, sur tous les tons : tragique, pathétique, comique, satirique, lyrique. Ces épitaphes, dont la pierre conserve une trace durable, deviennent l’immuable support de beaux récits de vie, émouvants et mémorables.

Jean-Pierre Longre

15:34 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nouvelle, francophone, blandine le callet, stock, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

Croisements ferroviaires, bifurcations personnelles

Gaëlle Josse, Noces de neige, Autrement / Littérature, 2013, J'ai lu, 2014

Anna Alexandrovna Oulianova, jeune aristocrate russe, laide et mal aimée de sa mère la « somptueusement belle » Maria Petrovna, passe chaque année avec sa famille un hiver de fêtes et de mondanités sur la Côte d’Azur. En mars 1881, tout le monde prend le train de retour vers Saint-Petersbourg. En compagnie de Mathilde, sa jeune gouvernante française, Anna Alexandrovna voyage au rythme de ses souvenirs et de ses projets, dans la hâte de retrouver les chevaux, qui sont sa passion, et Dimitri Sokolov, cadet du tsar, qui un jour lui a dit cette phrase qui ne sort pas de sa mémoire : « Comme vous êtes radieuse, Anna Alexandrovna, tellement radieuse ! ».

Anna Alexandrovna Oulianova, jeune aristocrate russe, laide et mal aimée de sa mère la « somptueusement belle » Maria Petrovna, passe chaque année avec sa famille un hiver de fêtes et de mondanités sur la Côte d’Azur. En mars 1881, tout le monde prend le train de retour vers Saint-Petersbourg. En compagnie de Mathilde, sa jeune gouvernante française, Anna Alexandrovna voyage au rythme de ses souvenirs et de ses projets, dans la hâte de retrouver les chevaux, qui sont sa passion, et Dimitri Sokolov, cadet du tsar, qui un jour lui a dit cette phrase qui ne sort pas de sa mémoire : « Comme vous êtes radieuse, Anna Alexandrovna, tellement radieuse ! ».

Irina Tanaiev, jeune fille d’aujourd’hui dont on apprend peu à peu quels drames elle a vécus, prend à Moscou, en mars 2012, le Riviera Express qui doit la mener à Nice en deux jours. Sous la houlette de son amie Oksana, elle a fréquenté des sites de rencontre et échangé pendant plus de six mois une correspondance électronique avec Enzo, qui lui a dit travailler dans une banque niçoise. « Il est très amoureux de moi, il m’écrit tous les jours, il m’envoie des photos. Il est beau, en plus. Je vais rester un mois, on va se découvrir, se connaître. Il voudrait qu’on se marie vite », dit-elle à Sergueï, le chef de bord du train.

Noces de neige raconte en quatorze chapitres croisés le trajet de ces deux jeunes filles, dont le destin – pour ne pas en dire plus – va basculer, d’une manière ou d’une autre. Car il ne s’agit pas seulement de voyages en train, mais d’itinéraires intérieurs et passionnels, que toutes deux tracent dans leur vie sentimentale – ou que l’on trace pour elles. Gaëlle Josse, dans sa prose suggestive et musicale, a l’art de rendre les subtilités de l’esprit et du cœur, de traduire les impressions furtives et les émotions envahissantes, de créer la surprise, de faire éclater la tragédie, et de tracer des chemins de vie qui, à plus d’un siècle de distance, se croisent sans se confondre.

Jean-Pierre Longre

15:32 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, gaëlle josse, autrement, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

Traitres, héros, victimes

Dan Franck, Les champs de bataille, Grasset, 2012, Le Livre de Poche, 2014

« L’affaire de Caluire » est bien connue de ceux qui s’intéressent un tant soit peu à l’histoire de l’occupation nazie et de la Résistance. Jean Moulin et ses compagnons, réunis le 21 juin 1943 dans la maison du Docteur Dugoujon pour procéder à la nomination du chef de l’Armée secrète, sont arrêtés par Klaus Barbie et ses sbires. Qui a trahi ? René Hardy, qui s’était invité à cette réunion après avoir été arrêté puis relâché par la Gestapo ? Deux fois de suite pourtant, après la Libération, il fut jugé puis acquitté.

« L’affaire de Caluire » est bien connue de ceux qui s’intéressent un tant soit peu à l’histoire de l’occupation nazie et de la Résistance. Jean Moulin et ses compagnons, réunis le 21 juin 1943 dans la maison du Docteur Dugoujon pour procéder à la nomination du chef de l’Armée secrète, sont arrêtés par Klaus Barbie et ses sbires. Qui a trahi ? René Hardy, qui s’était invité à cette réunion après avoir été arrêté puis relâché par la Gestapo ? Deux fois de suite pourtant, après la Libération, il fut jugé puis acquitté.

C’est à partir de là que se construit le roman. Dan Franck ne raconte pas les faits une énième fois ; il ne les réinvente pas non plus : il imagine qu’un juge à la retraite « instruit un troisième procès, totalement imaginaire ». Ce faisant, il pénètre dans le labyrinthe des relations complexes entre Résistance et collaboration, entre les Résistants eux-mêmes, des calculs politiques et des ambiguïtés idéologiques. Entrent en jeu notamment les rapports de force entre Gaullistes, communistes, ex-cagoulards… Parmi ceux-ci, par exemple, Pierre de Bénouville, alias Barrès, qui aurait cherché à neutraliser Jean Moulin, dit Max, homme de gauche… Sur ces points, le juge, qui a participé à bien des combats pour la liberté, a ses propres convictions, voire ses colères, qui peuvent aller loin : « Barrès ! Encore Barrès ! Toujours Barrès ! Lui aussi, cagoulard fasciste ! Et pourquoi tout cela ? Pour que la droite de la Résistance s’unisse à Vichy contre les communistes ! Et la suite doit se faire sans Max ! ».

La fiction brouille et confond habilement les époques (les années 1940 et la période actuelle), les lieux (le Palais de Justice, l’appartement du juge, Paris, Lyon), les personnages (Jean Moulin et le juge lui-même). Celui-ci a d’ailleurs sa propre histoire, qui nous est périodiquement contée. Les deux intrigues imbriquées, celle qui relève de l’Histoire collective et celle qui relève de la biographie individuelle, ne nous donnent pas de certitudes sur la culpabilité de Hardy ou de certains autres personnages impliqués dans le « complot » contre Jean Moulin. Mais le dénouement romanesque, avec le fin mot sur l’identité du juge, nous apporte une autre vérité : face au malheur, à la trahison, à la cruauté, l’être humain peut encore réagir comme tel, choisir son attitude et son destin.

Jean-Pierre Longre

15:29 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : roman, histoire, francophone, dan franck, grasset, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

17/06/2014

Mouvante poésie

Ada Milea, Petit mouton, anthologie bilingue, traduction du roumain par Faustine Vega et Nicolas Cavaillès

Irina Mavrodin, Sang vert, anthologie bilingue, traduction du roumain par l’auteur

éditions hochroth Paris, 2014

Ada Milea est une artiste aux talents multiples : théâtre, musique, chanson, et poésie. C’est de celle-ci, principalement, que relève Petit mouton, sans qu’il soit fait abstraction des autres genres esthétiques. La chanson, notamment, résonne à maintes reprises dans des textes dont l’oralité se manifeste sous les formes de la comptine détournée, du chant national parodié, de la légende travestie (au premier plan, celle de Mioritza, fameuse ballade populaire).

Ada Milea est une artiste aux talents multiples : théâtre, musique, chanson, et poésie. C’est de celle-ci, principalement, que relève Petit mouton, sans qu’il soit fait abstraction des autres genres esthétiques. La chanson, notamment, résonne à maintes reprises dans des textes dont l’oralité se manifeste sous les formes de la comptine détournée, du chant national parodié, de la légende travestie (au premier plan, celle de Mioritza, fameuse ballade populaire).

En quelques textes, se produit le mélange des tonalités et des motifs : l’absurde (si cher à la tradition folklorique roumaine, comme chez Urmuz), l’humour noir et la satire sociale voisinent en bonne entente avec la révolte contre le sort réservé aux peuples, aux femmes, aux petits de ce monde. Pas un instant on ne risque de se détourner d’une poésie qui lance ses appels : « - Oooo, Pastoureau / - Oo, Jouvenceau ! », et invite au rêve collectif : « D’un même mouvement les gens… rêvent tous. / Tous ensemble… rêvent tous ».

Irina Mavrodin (1929-2012) est d’abord connue comme essayiste, théoricienne, critique, universitaire de haut vol, traductrice de Proust, Flaubert, Gide, Camus, Ponge et de nombreux autres écrivains ou essayistes… dont elle-même, puisqu’elle est l’auteur des versions roumaine et française des précieux poèmes ici réunis sous le titre de l’un d’eux, Sang vert.

Irina Mavrodin (1929-2012) est d’abord connue comme essayiste, théoricienne, critique, universitaire de haut vol, traductrice de Proust, Flaubert, Gide, Camus, Ponge et de nombreux autres écrivains ou essayistes… dont elle-même, puisqu’elle est l’auteur des versions roumaine et française des précieux poèmes ici réunis sous le titre de l’un d’eux, Sang vert.

Le sang du corps humain, le vert des « feuilles à nervures », selon une fusion récurrente qui se produit, dans ces courts et beaux textes, entre la nature et l’homme, « sous la peau chaude des pierres », ou bien là où « palpite le cœur des arbres ». Discrètement, l’amour (« écrit sur les ailes des oiseaux ») et la mort (« je ne sais plus / dans quel monde je vis / si je suis ici / ou de l’autre côté ») se glissent entre les « immobiles branches », donnant pérennité aux salutaires et nécessaires mouvements de la poésie et de la vie.

Quoi de commun, tout compte fait, entre Petit mouton et Sang vert ? Formellement, les deux ouvrages offrent de front leurs textes en roumain et en français, et tous deux sont des recueils poétiques. Surtout, leur voisinage dans cette chronique voudrait prouver que le domaine de la poésie est étonnamment étendu, varié, accidenté, inattendu, et montrer, encore une fois, les choix judicieux des éditions hochtoth Paris.

Jean-Pierre Longre

17:43 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, roumanie, francophone, ada milea, irina mavrodin, faustine vega, nicolas cavaillès, éditions hochroth paris, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

12/06/2014

« Rien ne remplace le vivant »

Jeanne Benameur, Profanes, Actes Sud, 2013, Babel, 2014

Jeanne Benameur, Profanes, Actes Sud, 2013, Babel, 2014

Octave Lassalle, 90 ans, vit seul dans sa grande maison depuis la mort de sa fille Claire et le départ de sa femme Anna pour le Canada. Ancien chirurgien, il ressent le besoin de rassembler de nouveau une équipe autour de lui, une équipe bien choisie qui fasse corps avec lui, qui lutte avec lui dans la dernière phase de sa vie, au moment où il se donne « droit au doute ». Une équipe de « profanes » pour « la lutte sacrée ».

« Chez chacun des quatre, il a flairé le terreau d’une histoire. Quelque chose qui pourrait l’éclairer ». La vie s’organise, chacun accomplissant la tâche qui lui est dévolue, selon un emploi du temps précisément défini. Rien de mécanique ni de contraignant ; l’humain dans ses diverses dimensions prend peu à peu toute sa place, et peu à peu le passé revient ; non seulement celui d’Octave et de ce qu’il a manqué de l’amour d’Anna et de l’existence de Claire, de son enfance et de ses passions, des secrets qu’elle a confiés au journal qu’il découvre comme par effraction, mais aussi celui des trois femmes et de l’homme qui maintenant partagent son quotidien. Car tous les quatre, aussi, recèlent des mystères, des souffrances, des espérances dont les voiles se lèvent progressivement, partiellement.

Dans le style tout en finesse et en sensibilité qui lui est propre, Jeanne Benameur construit le roman de ces destinées qui accompagnent celle d’Octave. « Entre eux et moi, au fil des jours, quelque chose s’est bien tissé. Un drôle de fil de vie à vie. Ma vie, elle ne vaut pas plus que la leur ». Pas plus, mais pas moins, dirait-on. À mesure qu’avance le temps, les liens se resserrent non seulement entre eux et le vieil homme, mais entre chacun d’entre eux, « de vivant à vivant ». Et au seuil de la mort de son occupant, la grande maison se met à respirer d’un souffle nouveau, humain, tellement humain.

Jean-Pierre Longre

06:28 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, jeanne benameur, actes sud, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

10/06/2014

Parole, paradoxe, parabole

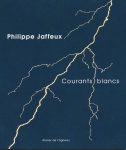

Philippe Jaffeux, Courants blancs, Atelier de l’agneau, 2014

Philippe Jaffeux, Courants blancs, Atelier de l’agneau, 2014

Parmi les formes lapidaires de la littérature, l’aphorisme est l’une des plus modernes (depuis Chamfort), des plus denses et, souvent, des plus paradoxales. Philippe Jaffeux, dans ses Courants blancs, ne déroge pas à ces caractéristiques, tout en y ajoutant un concentré d’énigmatique dont l’esprit du lecteur a du mal à démêler les fils – et il en redemande, le lecteur, cela va sans dire.

Au hasard : « Il dessinait le silence avec des lettres afin de voir sa voix ». Les correspondances de sens (dessiner / voir, silence / voix) pourraient rassurer par leur normalité, si elles n’étaient perturbées par la présence des lettres (que l’on voit ? que l’on entend ?). Et ainsi de suite, dans le même esprit : « Il attendait d’être patient au risque d’être terrassé par l’activité d’un temps imprévisible ». Pour qui voudrait entreprendre l’analyse précise de chaque ligne (26 par page, et 70 pages bien remplies), patience attentive et ouverture d’esprit ne devraient pas manquer.

Contentons-nous de dire que le livre fournit à quiconque matière à méditation foisonnante et à lecture infinie, puisque chaque aphorisme, chaque paradoxe, tout en répondant aux contraintes du genre, résonnent d’harmoniques dont l’écho porte loin. Le « il » ici mis en scène, acteur et spectateur, locuteur et lecteur, personnage et observateur, vit des vies multiples qui s’entremêlent, se retournent sur elles-mêmes, s’étirent et se recroquevillent, s’éclairent et s’assombrissent… La parole et l’écriture, en motifs omniprésents et pour ainsi dire paraboliques, nourrissent l’ensemble, lui donnent corps et ossature thématique. « Les lettres se métamorphosent en sons pour honorer la permanence d’une parole invisible », ou « Sa parole se transforme en image lorsqu’il ferme sa bouche pour garder les yeux ouverts ».

De quoi se dire que la poésie, même si et parce qu’elle est contenue dans des limites strictes, peut nous plonger dans des abîmes buissonnants, bourdonnants, étonnants, stimulants.

Jean-Pierre Longre

P.S. : Reçu avec intérêt, en même temps que Courants blancs, un épais petit courrier, une enveloppe intitulée Courants 505 : le vide (Rougier V. éd.) et contenant quinze lettres soigneusement ficelées où, selon les mêmes principes contraignants, se bousculent d’autres paradoxes aphoristiques, accompagnés cette fois de monotypes de Vincent Rougier. Certes « notre imagination est infinie parce que les limites de la parole sont humaines ».

P.S. : Reçu avec intérêt, en même temps que Courants blancs, un épais petit courrier, une enveloppe intitulée Courants 505 : le vide (Rougier V. éd.) et contenant quinze lettres soigneusement ficelées où, selon les mêmes principes contraignants, se bousculent d’autres paradoxes aphoristiques, accompagnés cette fois de monotypes de Vincent Rougier. Certes « notre imagination est infinie parce que les limites de la parole sont humaines ».

11:26 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, francophone, philippe jaffeux, atelier de l’agneau, rougier v. éd., jean-pierre longre | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

05/06/2014

Le "grain minéral" des mots

Jos Roy, De suc & d’espoir. Édition bilingue, traduction anglaise de Blandine Longre et Paul Stubbs (With Sap & Hope), Black Herald Press, 2014.

Jos Roy, De suc & d’espoir. Édition bilingue, traduction anglaise de Blandine Longre et Paul Stubbs (With Sap & Hope), Black Herald Press, 2014.

L’espoir, c’est celui du voyage, démarrant par un alexandrin plein de promesses, posé là comme en guise de prologue, appelant le « précipité des voix & des dieux ». Le suc, c’est celui du « grain minéral » des mots, des « strates fines », du « roc fondu », des « cris-paroles ». C’est du moins ce que les vingt textes du recueil, dont les squelettes percent sous « la très fine / épaisseur d’histoire / l’infime épaisseur du lieu », laissent entrevoir dans leur « souffle creusé ».

La poésie de Jos Roy est à la fois très concrète, dans sa forme et dans son contenu, et tout en nuances, en allusions et en silences (d’où le mérite et l’utilité textuelle de la traduction en une autre langue). L’auteur joue manifestement avec les diverses possibilités de la typographie, les blancs qui s’allongent entre les mots, les ralentissements et accélérations, les rythmes visuels et sonores, les échos proches et lointains – comme en une poésie de l’oralité, comme en une écriture vocale. Et les évocations de la nature (minérale, animale, végétale, cosmique), parfois brisées par la violence de la vie (« le sang coule », « le cri frappe ») ne sont pas innocentes ; si « pour certains seul le printemps est digne de parole », d’autres le soupçonnent d’être « la saison des serments et des gorges tranchées ».

Rien n’est acquis, rien n’est simple. Si « on conçoit un / lieu commun », loin des clichés rassurants, il aura quelque chose à voir avec la sauvagerie et l’exil. Le langage poétique de Jos Roy, dans sa complexité, sa densité, dans ses spirales, ses allers-retours, nous rappelle que le « voyage », s’il vaut la peine d’être vécu, n’est pas toujours de tout repos, et qu’il faut compter avec « la valeur brute du chant ».

Jean-Pierre Longre

http://blackheraldpress.wordpress.com

Black Herald Press sera présent au 32e Marché de la Poésie

Place Saint-Sulpice

Paris 6ème

du mercredi 11 au dimanche 15 juin 2014.

Voir : http://blackheraldpressblog.wordpress.com/2014/05/15/marc...

13:39 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, francophone, jos roy, blandine longre, paul stubbs, black herald press, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

26/05/2014

Amour, lyrisme et mots

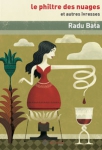

Radu Bata, Le philtre des nuages et autres ivresses, Éditions Galimatias, 2014

Radu Bata, Le philtre des nuages et autres ivresses, Éditions Galimatias, 2014

Oui, dans Le philtre des nuages, le lyrisme et les jeux font bon ménage, ce qui n’est pas courant. Radu Bata, dans son précédent ouvrage, Mines de petits riens sur un lit à baldaquin, nous avait mis en condition, triturant la langue dans tous les sens de ses rêves et de ses insomnies. Ici, certes, nous retrouvons ce goût prononcé pour l’élasticité du verbe, pour les « champs sémantiques / du no man’s land », pour la musique des consonnes, pour les aphorismes détournés… Mais, dit-il, « derrière les mots il y a un mystère ».

C’est ce mystère que, par la poésie, le « soigneur de mots », spécialiste de « la langue du doute », tente de percer. Les textes, aux titres intrigants, souvent décalés, ne manquent pas de réserver des surprises linguistiques, oniriques, humoristiques, satiriques – et les suites à caractère surréaliste, aux allures de cadavres exquis, voisinent sans anicroche avec la simple expression des sentiments humains, avec le lyrisme vrai de l’amour, seul capable « de dissiper / les nuages / qui s’amassent / sur ton front ».

Mais comment préserver la sincérité du cœur dans un monde où « les humains ne savent plus dire qu’amour de soi », dans un monde où les « enfants battus / de la prospérité » doivent fraterniser avec des « loups-garous avares » ou des « vampires malveillants » ? Comment l’individu, condamné à « vivre pluvieux », peut-il affronter les monstres modernes ? Radu Bata n’a pas perdu ses racines roumaines, qu’il revendique çà et là, et n’a rien oublié non plus de la beauté des nuages, de « l’harmonie cosmique », de la « langue du doute », des bienfaits du silence, ni de l’ivresse que procure la vraie poésie, celle de Rimbaud ou de Nichita Stanescu par exemple.

C’est ainsi que Le philtre des nuages, en « poésettes » aux allures simples mais (mine de rien) finement élaborées, nous emmène « par des chemins de traverse » vers un « pays d’élection », celui où il fait bon, sous la houlette du langage, déguster les bonheurs distillés de la nature, de la tendresse et de la chaleur humaines.

Jean-Pierre Longre

18:26 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, francophone, roumanie, radu bata, éditions galimatias, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

23/05/2014

Mortelles espérances à Brangues

Jean Prévost, L’affaire Berthet, préfacé par Philippe Berthier, édition établie par Emmanuel Bluteau, La Thébaïde, 2014

Jean Prévost, L’affaire Berthet, préfacé par Philippe Berthier, édition établie par Emmanuel Bluteau, La Thébaïde, 2014

Stendhal, fervent lecteur de La Gazette des tribunaux, y découvrit fin 1827 le compte rendu du procès d’un certain Antoine Berthet, jugé aux Assises de l’Isère pour avoir tiré, dans l’église de Brangues, sur son ex-maîtresse Madame Michoud ; condamné à mort, il fut exécuté en février 1828, à l’âge de 25 ans. Sur cette trame narrative, transfigurée par le génie du romancier, se bâtit Le Rouge et le Noir, publié en 1830.

Mais, comme le précise à juste titre Philippe Berthier, Julien Sorel n’est pas Antoine Berthet, et Stendhal s’est largement écarté du fait divers, de ses protagonistes et de sa simple relation, qui toutefois reste grâce à lui dans les annales des affaires judiciaires. Jean Prévost, dont les talents de journaliste et de romancier n’occultent pas ceux du critique et du grand stendhalien qu’il fut (ce qu’atteste, entre autres, la très belle et très originale thèse qu’il soutint à Lyon en 1942 : La Création chez Stendhal. Essai sur le métier d’écrire et la psychologie de l’écrivain.), Jean Prévost, donc, s’empara de l’Affaire Berthet pour la publier dans Paris-Soir du 10 janvier au 12 février 1942. Ici édité en volume, ce feuilleton est complété par le compte rendu fait en 1827 dans La Gazette des tribunaux et par quelques autres documents.

Tout y est, mais enrichi par l’esprit inventif et le style incisif de Jean Prévost. Sous sa plume, les brefs épisodes de la vie d’Antoine deviennent les chapitres d’un feuilleton journalistique devenu roman biographique haletant. Le frêle jeune homme victime des brutalités de son forgeron de père, devenu séminariste puis précepteur dans une famille de notables, amoureux de la mère de ses élèves, puis rêvant d’un mariage noble et tombant du haut de ses ambitions et de ses illusions, est ainsi le héros de ce récit qui ne s’embarrasse ni de précautions oratoires ni de fioritures, mais qui campe un personnage en complet désarroi social et psychologique. « L’espérance a toujours été le vrai poison d’Antonin Berthet ». Même s’il l’a inspiré, Antoine (ou Antonin) n’est pas Julien, et Jean Prévost ne nous sert pas une version remaniée du Rouge et le Noir. Son « grand récit historique » a les couleurs et le rythme du roman vrai.

Jean-Pierre Longre

https://fr-fr.facebook.com/pages/%C3%89ditions-La-Th%C3%A...

http://www.collectif-des-editeurs-independants.fr/editeur...

09:25 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : essai, récit, francophone, jean prévost, stendhal, philippe berthier, emmanuel bluteau, la thébaïde, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

16/05/2014

L’un et l’autre

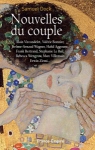

Samuel Dock (direction), Nouvelles du couple, France-Empire, 2014

Samuel Dock (direction), Nouvelles du couple, France-Empire, 2014

À une époque où « l’hédonisme et l’individualisme », s’ajoutant au narcissisme, à un certain cynisme et à l’intolérance, tendent à donner à l’altérité une apparence désuète, il est bon que l’on s’interroge sur l’une des manifestations de cette altérité : le couple. « A-t-on encore le temps d’aimer ? Aime-t-on encore l’autre pour ce qu’il est, pour son mystère et sa singularité, pour ce qui nous échappe ? Aimons-nous l’autre ou aimons-nous l’amour ? Aimons-nous l’autre ou aimons-nous l’aimer ? », s’interroge Samuel Dock, qui a coordonné cet ouvrage, en a écrit l’avant-propos et le premier texte.

Les quatorze auteurs sollicités posent eux aussi ces questions, d’autres encore, les décomposent, les illustrent, tentent d’y répondre sous des formes diverses. Deux d’entre eux (Jérôme-Arnaud Wagner et Alain Vircondelet) le font sous celle de l’essai autobiographique ou esthétique, de l’essai qui, dans les deux cas, n’exclut pas l’émotion, au contraire ; les autres ont choisi le genre de la nouvelle, au sens narratif du terme, sur différents modes : réaliste, onirique, érotique, parodique, humoristique, dramatique… Différents, mais toujours, au fil des pages, se retrouve la quête de ce que sont le couple, l’amour, la passion, la fusion, le rejet.

Samuel Dock (donc), puis Marie Plessis, Hafid Aggoune, Marc Villemain, Franck Bertrand, Erwin Zirmi, Bérénice Foussard-Nacache, Rebecca Wengrow, Stéphanie Le Bail, Valérie Bonnier, Lélie Claverie et Olivier Fernoy font, chacun à sa manière plus ou moins élaborée, plus ou moins stylisée, plus ou moins abrupte, avancer la réflexion tout en laissant une place de choix au plaisir de la lecture. Du couple qui ne peut faire qu’un aux « amours de légende », en passant par les unions fugaces, les ruptures, les promesses d’éternité, chaque lecteur peut trouver dans ce recueil un cheminement interrogatif, un miroir fidèle ou déformant, un tableau psychologique et sociologique et, surtout, une riche palette littéraire.

Jean-Pierre Longre

10:24 Publié dans Essai, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nouvelle, essai, francophone, samuel dock, france-empire, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

11/05/2014

L’essentiel et la marge

Jean-Jacques Nuel, Le mouton noir, Passages d’encre, « Trait court », 2014

Jean-Jacques Nuel, Le mouton noir, Passages d’encre, « Trait court », 2014

« Si l’on produit des fragments, on peut, en une même journée, dire une chose et son contraire. Pourquoi ? Parce que chaque fragment est issu d’une expérience différente, et que ces expériences, elles, sont vraies : elles sont l’essentiel », a dit Cioran. Jean-Jacques Nuel obéit-il à ce besoin d’« essentiel » quand, dans un entretien avec Christian Cottet-Emard, il avoue ne pas vraiment choisir d’écrire des textes courts ? « L’écriture s’impose », en des textes qui « ne sont pas des poèmes en prose, ni des contes brefs, ni des histoires drôles, ni des mini-nouvelles, mais un mélange d’étrange, d’humour, d’absurde et de poésie qui peut déconcerter ».

Déconcertants, oui, mais aussi pleins de malice, de savoir-faire, d’imagination et de réalisme, ces récits présentés sous un titre révélateur, Le mouton noir, autodéfinition de celui qui se voit rejeté aussi bien par les « vrais » poètes que par les « prosateurs » et qui se situe « dans les marges de la littérature ».

Après Courts métrages, l’écrivain lyonnais poursuit son travail d’inventions lapidaires, construisant pierre à pierre un « vaste ensemble de plusieurs centaines de textes courts », Contresens. Et peu à peu, nous suivons cette construction et en découvrons les différents étages, pour notre plus grand plaisir.

*

Il y a Jean-Jacques Nuel écrivain, et Jean-Jacques Nuel éditeur, qui lui aussi donne à découvrir une littérature fragmentaire. C’est le cas du dernier volume publié au Pont du Change, Heures de pointe, de Marie-Ange Sebasti. Des textes qui se situent entre la nouvelle étrange et le conte fantastique, tournant souvent autour des livres et des personnages littéraires, et qui puisent leur inspiration dans une vie quotidienne transfigurée, ménageant de belles surprises.

Il y a Jean-Jacques Nuel écrivain, et Jean-Jacques Nuel éditeur, qui lui aussi donne à découvrir une littérature fragmentaire. C’est le cas du dernier volume publié au Pont du Change, Heures de pointe, de Marie-Ange Sebasti. Des textes qui se situent entre la nouvelle étrange et le conte fantastique, tournant souvent autour des livres et des personnages littéraires, et qui puisent leur inspiration dans une vie quotidienne transfigurée, ménageant de belles surprises.

À noter : Jean-Jacques Nuel et Marie-Ange Sebasti liront des textes de cette dernière le jeudi 22 mai 2014 à 19 heures, galerie Jean-Louis Mandon, 3 rue Vaubecour, 69002 Lyon.

Jean-Pierre Longre

16:02 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : récit, nouvelle, jean-jacques nuel, marie-ange sebasti, passages d’encre, le pont du change, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

07/05/2014

Question de point de vue

Marcelo Damiani, Le métier de survivre, traduit de l’espagnol (Argentine) par Delphine Valentin, La dernière goutte, 2013

Marcelo Damiani, Le métier de survivre, traduit de l’espagnol (Argentine) par Delphine Valentin, La dernière goutte, 2013

Sur la couverture, la mention « roman ». À l’intérieur, sous l’égide d’un certain Alan Moon, joueur suprême et « deus ex machina » (c’est en tout cas ce à quoi il fait penser), six récits qui paraissent bien être des nouvelles autonomes. Il y est question de joueurs d’échecs passablement cérébraux aux relations complexes (« Paradis perdu ») ; de l’étrange voyage qu’un professeur accomplit, sur ordre de sa sœur, en Nouvelle-Zélande (« De l’inconvénient d’être né ») ; d’un écrivain qui, apparemment amnésique, ne se rappelle pas avoir écrit le livre qu’on lui fait signer (« Vivre est un plagiat ») ; d’une traductrice qui, prise entre son mari écrivain et son amant éditeur, finit par faire ses valises (« Par-delà le bien et le mal ») ; d’un critique engagé mais désemparé (« Je critique car je suis critique ») ; d’une jeune femme vivant dans ses souvenirs et sombrant dans la dépression (« Éternel retour »).

Nouvelles autonomes ? Peut-être, mais dépendantes les unes des autres. Au fil de la lecture, on côtoie des êtres précédemment rencontrés, les histoires se dénouent (un peu), se croisent et s’entrecroisent (beaucoup), les situations s’éclairent sans forcément se résoudre. L’île mystérieuse où tout se déroule est un puzzle ou un échiquier dont les pièces sont des personnages qui, croyant maîtriser leur destin, sont les jouets d’illusions et de points de vue subjectifs, tributaires des angles divers sous lesquels la trame commune est présentée.

Tout cela induit une réflexion sur l’écriture, la diffusion et la lecture littéraires (il en est abondamment question), mais aussi une méditation sur la destinée et la condition humaines, sur la vie et la mort (les allusions à des philosophes ou à des moralistes comme Cioran parsèment la narration). Cela dit, dans cette mise en abîme de l’existence humaine et de la perception qu’on en a, les mystères ne sont pas complètement levés, ce qui n’est pas étranger au charme inquiétant du Métier de survivre.

Jean-Pierre Longre

19:25 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, espagnol, argentine, marcelo damiani, delphine valentin, la dernière goutte, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

22/04/2014

Vient de paraître… Jos Roy

Jos Roy, De suc & d’espoir / With Sap & Hope , Poèmes choisis, recueil bilingue français - anglais, traduction de Blandine Longre et Paul Stubbs, Black Herald Press

Jos Roy, De suc & d’espoir / With Sap & Hope , Poèmes choisis, recueil bilingue français - anglais, traduction de Blandine Longre et Paul Stubbs, Black Herald Press

Présentation de l’éditeur :

Si la poésie de Jos Roy nous confronte à la difficulté et au paradoxe, il faut dire aussi qu’elle déploie un mode d’expression empreint d’une absorption inaliénable, essentielle. Mystérieux, tant sur le plan génétique qu’étymologique, ses poèmes pourtant s’éclaircissent pleinement, imprégnés de secousses surnaturelles et d’élans de pensées qui restent encore à discerner. Rien n’y est vague cependant, rien n’y est laissé au hasard. Ces textes englobent tout ce qui, au cœur du langage, échappe à l’expérience humaine et nous en sépare ; et tandis que la puissance et l’éloquence de chaque poème découlent de tumultes verbaux et syntaxiques latents, les dialogues elliptiques surviennent d’entre les mots, d’entre les images, révélant une voix d’une pureté et d’une complexité comparables à celles de la prière. Jos Roy préserve sa parole en effaçant ce qui, selon le temps linéaire, renonce aux accrétions et aux attachements du soi – ainsi s’abandonnant, et s’adressant directement à nous d’une voix désincarnée qui finit par se détacher de l’âme pour flotter vers un lieu intemporel « où le monde claque net / comme un chant de bataille / où chaque ombre bascule vers sa clairvoyance ».

If the poems of Jos Roy confront us with difficulty and paradox, then they also develop a mode of utterance replete with the essence of an inalienable raptness. Both genetically and etymologically cryptic, the poems unravel full of unworldly jolts and as yet undiagnosed pulses of thought. Nothing in them though is vague, nothing left to chance. They encompass all of what in language escapes and separates us from human experience; and while the power and pathos in each poem arises via latent and syntactical word-storms, the elliptical dialogues occur in-between word and word, image and image, to reveal to us a voice as pure and complex as that of prayer. Jos Roy preserves her voice by effacing what, in linear time, renounces the accretions and attachments of selfhood; thus she gives up herself and speaks to us directly in a disembodied voice, one that floats free finally of the soul, to arrive at a point in no-time ‘where the world snaps neatly / like a war song / where every shadow collapses towards its own clear-sightedness’.

*

Jos Roy est née à Bidart, village côtier basque, il y a maintenant longtemps. Parents basque et gascon, charnégou comme on dit, sang-mêlée marginale. Des études diverses. Des professions en passant. De la lecture. De l’écriture. Publications dans quelques revues (The Black Herald, Diptyque, Les Carnets d’Eucharis…) ; participation à des ouvrages collectifs locaux ; dans le monde flottant des blogs, risque une empreinte régulière.

Jos Roy is a poet who lives in the French Basque region. Her writing has appeared in various magazines (The Black Herald, Diptyque, Les Carnets d’Eucharis…).

Black Herald Press, avril 2014

54 pages - 10 € / £8 / $14 / ISBN 978-2-919582-08-2

commander l’ouvrage / pre-order the book

16:18 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, jos roy, blandine longre, paul stubbs, black herald press | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

Vient de paraître… Yves Wellens

Yves Wellens, Le cas de figure, postface de Jean-Pierre Longre, Espace Nord, 2014

Yves Wellens, Le cas de figure, postface de Jean-Pierre Longre, Espace Nord, 2014

Présentation de l’éditeur :

« Dans Le Cas de figure, 99 récits brefs – avec un inédit – se suffisent chacun à soi-même, mais ne peuvent être dissociés d’aucun autre de l’ensemble qu’ils constituent. Présentant ces récits comme des faits divers dont l’écriture et le style attesteraient la réalité possible, par l’entremise d’un narrateur au statut toujours indéterminé, Yves Wellens adopte le registre du rapport lapidaire et de la communication scientifique. Bref, du cas de figure. Il a élaboré une forme qui, par différentes méthodes et techniques de narration, incite le lecteur à déchiffrer des faits : quand le vraisemblable se transforme en fiction, et que celle-ci étend son territoire jusque dans le vraisemblable. »

« Yves Wellens a publié cinq livres, de 1995 à 2011, les premiers de prose, contes, nouvelles et récits, et un roman en dernier. Un spectacle de théâtre (Belga Bordeelo) a été créé en 2010 à Mons et à Gand à partir de D’outre-Belgique (2007). Yves Wellens a donné un grand nombre de contributions à des journaux et revues, dont Marginales, et à des volumes collectifs. »

15:24 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nouvelle, francophone, belgique, yves wellens, jean-pierre longre, espace nord, les impressions nouvelles | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

16/04/2014

Ironiques interrogations

Arnaud Calvi, Bimbo, Le Seuil, 2014

Si l’on veut ne s’en tenir qu'à la trame narrative, on la trouvera peut-être vacillante. Disons : le narrateur, jeune professeur de Lettres, entré un soir dans une boîte de strip-tease (sous les yeux, d’ailleurs, de l’un de ses élèves), se fait aborder par un « Slave » qui lui remet un étrange paquet, et le blesse ; une « bimbo » le soigne, le recueille, prend en charge le mystérieux paquet ; puis la narration tourne autour du travail (un peu) de notre personnage, de son couple problématique, d’un grand ami qui, s’il n’était pas mort, lui donnerait les conseils indispensables, d’un collègue suicidaire, d’une nouvelle rencontre (fantasmée ?) du « Slave », de la recherche presque désespérée de la Bimbo…

Si l’on veut ne s’en tenir qu'à la trame narrative, on la trouvera peut-être vacillante. Disons : le narrateur, jeune professeur de Lettres, entré un soir dans une boîte de strip-tease (sous les yeux, d’ailleurs, de l’un de ses élèves), se fait aborder par un « Slave » qui lui remet un étrange paquet, et le blesse ; une « bimbo » le soigne, le recueille, prend en charge le mystérieux paquet ; puis la narration tourne autour du travail (un peu) de notre personnage, de son couple problématique, d’un grand ami qui, s’il n’était pas mort, lui donnerait les conseils indispensables, d’un collègue suicidaire, d’une nouvelle rencontre (fantasmée ?) du « Slave », de la recherche presque désespérée de la Bimbo…

Les ingrédients d’un roman à succès sont là, au moins en germe : une dose d’érotisme, un soupçon d’arnaque sur fond éventuel d’espionnage, des esquisses de psycho-sociologie, les déchirures du couple, les souvenirs d’une amitié défunte… Ce serait trop facile. Notre (anti-)héros-narrateur, qui comme Julien Sorel tâche en mainte occasion de se référer (sinon de ressembler) aux grands hommes et aux esprits nobles, avoue perdre trop souvent les fils de l’existence. Impuissance décisionnelle et incertitude mentale semblent gouverner son quotidien, dans un monde fait d’artifices et de paraître – un monde, on l’aura compris, auquel une âme sincère ne peut s’adapter.

D’une tonalité doucement ironique, non exempt de naïveté assumée, ce premier roman pose d’une manière lancinante et maîtrisée des interrogations essentielles (et existentielles), en des circonvolutions syntaxiques où les parenthèses s’imposent comme primordiales. L’ensemble esquisse des récits volontairement avortés et laisse des questions en suspens : quelle est la portée du scandale qu’aurait pu produire auprès des élèves un professeur fréquentant ouvertement les boîtes de strip-tease ? Que va devenir le couple dudit professeur ? Quid de la Bimbo, du « Slave », du narrateur lui-même ? Comment conduire sa vie ? Tout cela sonne faussement romanesque (comme sonne souverainement faux le piano final), mais donne « forme et raison » à la réalité insaisissable du comportement humain. Un beau livre, qui ne laisse pas indifférent et qui donne de quoi attendre la suite…

Jean-Pierre Longre

18:21 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : roman, francophone, arnaud calvi, le seuil, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

13/04/2014

Décès de Pierre Autin-Grenier

Parti vérifier l’inutilité de l’éternité, Pierre Autin-Grenier nous a quittés le 12 avril 2014. Privés de l’amitié chaleureuse de l’homme, il nous reste le souvenir des "jours anciens", la tendresse et la verdeur de sa plume, toute son œuvre à lire et à relire.

Parti vérifier l’inutilité de l’éternité, Pierre Autin-Grenier nous a quittés le 12 avril 2014. Privés de l’amitié chaleureuse de l’homme, il nous reste le souvenir des "jours anciens", la tendresse et la verdeur de sa plume, toute son œuvre à lire et à relire.

http://jplongre.hautetfort.com/tag/pierre+autin-grenier

http://www.lemonde.fr/culture/article/2014/04/12/mort-de-...

www.libramemoria.com/avis/le-progres/rhone/2014/04/15/avis-pierre-autin-grenier?Page=1

09:37 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre autin-grenier | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

10/04/2014

Chiens noirs et carrioles rouges

Pierre Autin-Grenier, Chroniques des faits, illustrations de Georges Rubel, Éditions Les Carnets du Dessert de Lune, 2014

Pierre Autin-Grenier, Chroniques des faits, illustrations de Georges Rubel, Éditions Les Carnets du Dessert de Lune, 2014

Des faits réels ? Des chroniques historiques ? Le titre pourrait nous le faire croire, que dément l’image de couverture, ainsi que toutes celles – débordantes, colorées, vivaces, mortifères, sanglantes, printanières – qui, dépassant largement la simple illustration, ponctuent les textes.

Et ceux-ci nous mènent loin au-delà de l’horizon et de nous-mêmes, nous encourageant à la patience, à la révolte et à l’espoir de revoir « la grande carriole rouge de l’avenir », nous incitant à bannir le mensonge et à lancer comme un grand cri « un fantastique appel à la vie », à chasser la mort pour ensemble aller « voir la mer », accompagnés d’« un chien rêveur »…

L’écriture de Pierre Autin-Grenier, réalisme et onirisme mêlés, réclame la relecture – et cette réédition est en l’occurrence une belle occasion de se replonger dans des poèmes en prose à propos desquels « on n’est sûr de rien », mais que l’on déploie sans se lasser d’entendre leurs harmoniques ni de se mettre au pas de leurs cadences, tout en écoutant les appels à se ressaisir. Le lecteur, ainsi « délivré du néant » et pensant peut-être à Rimbaud, devient alors apte à marcher, « seul en son vertige, vers d’incroyables Éthiopies ».

Jean-Pierre Longre

09:33 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : poésie, francophone, pierre autin-grenier, georges rubel, Éditions les carnets du dessert de lune, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

01/04/2014

Un talent particulier

Joseph Kessel, La paresse, Les éditions du Sonneur, 2013

Joseph Kessel, La paresse, Les éditions du Sonneur, 2013

Les éditions du Sonneur publient régulièrement dans leur « petite collection » des textes au format réduit mais à la teneur dense (voir par exemple ceux de Jeremiah N. Reynolds, William Wilkie Collins, Willa Cather, Victor Hugo ou Émile Littré – liens ci-dessous).

La paresse, extrait des Sept péchés capitaux de Joseph Kessel (1929), est un délicieux voyage sous les différentes latitudes de ce que l’auteur nous décrit comme l’une des grandes qualités humaines, à conditions qu’on la pratique « résolument, sans pudeur ni regret » – comme cela peut se faire lors des grandes traversées en bateau…

Les Russes, trop passionnés, et les Américains, trop énergiques (excepté quelques habitants d’Honolulu), ne connaissent pas le bonheur de la paresse ; mais les coolies chinois, oui ! Et bien d’autres encore. Avec Kessel, nous suivons un itinéraire mondial du bien-être, et côtoyons en des pays lointains des groupes cosmopolites et des individus pittoresques, dans l’après-guerre de 14-18 – avec comme unique critère l’aptitude au loisir intérieur. Et qu’on se le dise : « On ne devient point paresseux. On naît avec la grâce. Il y faut du don, du talent. ».

Jean-Pierre Longre

http://jplongre.hautetfort.com/archive/2014/01/05/chasse-...

http://jplongre.hautetfort.com/archive/2012/05/10/le-rien...

http://jplongre.hautetfort.com/archive/2010/12/12/allumer...

http://jplongre.hautetfort.com/archive/2010/07/28/le-labe...

15:02 Publié dans Essai, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : essai, francophone, joseph kessel, les éditions du sonneur, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

25/03/2014

Des nouvelles d’Estonie, et d’ailleurs

Brèves n° 103, « Estonie » et « Nouvelles inédites », décembre 2013

Brèves n° 103, « Estonie » et « Nouvelles inédites », décembre 2013

Que sait-on en France de la littérature estonienne ? Mieux (pire), que sait-on de l’Estonie ? La lecture de la deuxième moitié du numéro 103 de Brèves, sans imposer un savoir encyclopédique, permet d’obtenir une réponse au moins partielle à ces deux questions et, surtout, introduit à la connaissance de ce pays en passant par la porte la plus séduisante, l’ouverture artistique.

D’une part l’art du récit court, avec, par André Chalvin, une « brève histoire de la nouvelle estonienne » et une recension des œuvres traduites en français, puis un entretien de Georges-Olivier Châteaureynaud avec l’un des représentants majeurs du genre, Mehis Heinsaar – illustré par deux nouvelles originales, dont le « réalisme magique » et la poésie onirique stimulent singulièrement la lecture. D’autre part l’art architectural et les arts visuels (peinture et photographie), qui fournissent l’occasion d’un beau cahier en couleurs – ce qui, promis, se renouvellera régulièrement.

Cette deuxième moitié se termine par un « bref » mais intéressant et méthodique « éloge de la nouvelle » par Michel Lamart et deux notes critiques. Et la première ? Elle répond à un autre objectif de la revue : faire connaître des textes et des auteurs nouveaux ou méconnus. Évidemment, ces qualificatifs ne concernent pas Paul Fournel, qui ouvre l’anthologie par trois pages aussi drôles que noires. Ainsi guidée, la petite troupe formée de Sylvie Durbec, Jean-Claude Tardiff, Astrid Bouygues, Monique-Marie Champy, Jean Pézennec, Emmanuel Leriche, Domi Giroud et Christine Sagnier raconte des histoires poétiques, humoristiques, nostalgiques, avant une remise en mémoire, par Éric Dussert, de Gérard Jarlot (1923-1964), qui eut son « heure de gloire », « une existence aussi pétillante que raccourcie », et dont on peut lire une nouvelle dense et fiévreuse.

Après la Norvège, la Suède, le Mexique, l’Espagne, le Liban, la Bulgarie, la Roumanie, la Nouvelle-Zélande et l’Océanie, la revue poursuit son exploration des écritures étrangères, tout en prêtant ses pages à la diversité française. Sûrs de gagner, continuons à miser sur cette « permanence » toujours renouvelée de Brèves…

Jean-Pierre Longre

10:20 Publié dans Littérature, Revue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : revue, nouvelle, francophone, estonie, mehis heinsaar, antoine chalvin, georges-olivier châteaureynaud, gérard jarlot, brèves, atelier du gué, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

18/03/2014

Le souffle et les serpents

Donna Tartt, Le petit copain, traduit de l’anglais (États-Unis) par Anne Rabinovitch, Plon, 2003, Pocket, 2014

Donna Tartt, Le petit copain, traduit de l’anglais (États-Unis) par Anne Rabinovitch, Plon, 2003, Pocket, 2014

Un roman tous les dix ans (Le maître des illusions en 1992, Le petit copain en 2002, Le chardonneret en 2013)… Donna Tartt n’est pas de ces écrivains dont la production annuelle s’assimile à l’entreprise industrielle (chacun a des noms en tête). La rareté, chez elle, est proportionnelle à l’ampleur et à la densité de ses livres.

On a récemment beaucoup écrit sur Le chardonneret, qui vient de paraître en traduction française. Restons donc un instant, pour changer, sur le roman précédent, Le petit copain, dont la version française vient d’être redonnée en collection de poche. Huit cent quarante pages serrées, qui à aucun moment ne suscitent l’ennui. Dans le Mississipi, que l’auteure, pour y être née, connaît bien, la famille Cleve Dufresne a été traumatisée par la mort (accidentelle ? criminelle ?) de Robin, âgé d’une dizaine d’années, retrouvé pendu à un arbre de la propriété. Mère dépressive, père absent, sœur occupée d’elle-même, Harriett, qui était un bébé lors de la tragédie, ne trouve réconfort qu’auprès d’une grand-mère à la forte personnalité, de quelques tantes et de son « petit copain » Hely. Plus de dix ans après, la fillette décide de trouver l’assassin de son frère et de faire justice.

Son entêtement, son goût du risque, les imprudences d’Hely (les siennes aussi) l’entraînent dans un univers inconnu, où les adultes se découvrent peu à peu comme des êtres fermés ou dangereux, faibles ou brutaux, frénétiques ou apathiques, et où la vie repose sur la lâcheté, les supercheries, les illusions, l’absence de scrupules – avec toutefois quelques parenthèses de joie sincère et de fraîcheur spontanée (celle-ci fort bien venue dans l’atmosphère étouffante où évoluent les personnages). Harriett mène la danse, une danse qu’elle ne maîtrise pas toujours, qui serpente et se désarticule jusqu’aux limites du souffle vital (les serpents et le souffle, deux motifs récurrents du récit, deux piliers de la narration).

Roman pointilliste et haletant, Le petit copain est un patchwork et une symphonie. Portraits multiples, incisifs et pittoresques, tableaux familiaux et sociaux d’un naturalisme grouillant, descriptions poétiques d’une nature glauque et hostile, évocations de rêves envahissants, aventures à rebondissement, suspense narratif angoissant, tout cela n’occulte en rien la sensibilité à fleur de peau d’une fillette attachante et futée, nourrie de souvenirs inquiets et des récits de Kipling ou Stevenson, et dont le cheminement vers la vie adulte se fait dans l’obstination et les tourments. Comme chez certains grands écrivains américains, comme chez certains grands écrivains russes, le souffle romanesque de Donna Tartt ne laisse pas le lecteur en repos.

Jean-Pierre Longre

14:44 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, anglophone, donna tartt, anne rabinovitch, plon, pocket, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

10/03/2014

Les tribulations d’un huguenot

Nicolas Cavaillès, Vie de Monsieur Leguat, Les éditions du Sonneur, 2013

Nicolas Cavaillès, Vie de Monsieur Leguat, Les éditions du Sonneur, 2013

Prix Goncourt de la nouvelle 2014

En 1685, Louis XIV signe l’édit de Fontainebleau, qui révoque celui de Nantes, et jette sur les routes de l’exil des milliers de huguenots, entraînant les conséquences durables que l’on connaît.

Parmi eux, François Leguat, gentilhomme bressan déjà âgé de 50 ans, qui, fuyant ses terres, se réfugie en Hollande ; de là, vu la foule d’émigrés s’entassant dans le port d’Amsterdam, il décide de s’embarquer pour les îles lointaines. Premier départ à bord d’une frégate, avec quelques hommes qui deviendront forcément des compagnons de long voyage. Le roman retrace les tribulations de ces navigateurs malgré eux, les incidents, les maladies, les tempêtes, les trahisons, la survie sur des îles inconnues, les morts, les emprisonnements, les abandons… Leguat résiste à tout, au prix de combats inhumains contre l’adversité, contre les duretés de la nature et des hommes, entre océans et continents – et ne meurt qu’à 96 ans, dans les bas-fonds londoniens.

Nicolas Cavaillès, dans ce bref roman (ou longue nouvelle), ne se contente pas de raconter ce que son héros avait déjà narré dans son Voyage et aventures de François Leguat et de ses compagnons en deux îles désertes des Indes orientales, publié en 1707 – suivant peut-être en cela la mode des récits exotiques de l’époque. En une prose limpide et riche, rythmée par les évocations poétiques, il entame une réflexion sur la nature et la destinée humaines, sur le sens de l’aventure, sur la souffrance, sur la mort, sur Dieu, sur la sincérité même de la narration autobiographique, sur « l’idéal littéraire de simple vérité » ; et il réhabilite ce bourlingueur qui « aura vécu trois vies », qui aura fréquenté « l’Éden original » et « la cité de l’Apocalypse » – et qui, tout compte fait, fut une homme « simple et sincère » et reste « un modèle à suivre ».

Jean-Pierre Longre

18:05 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, biographie, nouvelle, francophone, nicolas cavaillès, les éditions du sonneur, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

10/02/2014

En quête d’Éden

Léo Henry et Jacques Mucchielli, Sur le fleuve, Dystopia Workshop, 2013

Léo Henry et Jacques Mucchielli, Sur le fleuve, Dystopia Workshop, 2013

Au cœur de la forêt tropicale, le long d’un fleuve qui pourrait bien être l’Amazone ou l’un de ses affluents, se sont aventurés quelques personnages venus pour différentes raisons se perdre au-delà des océans à la recherche de Manoa, la Cité d’or. Un noble castillan et son épouse indigène, un ancien inquisiteur et son secrétaire, un soldat néerlandais, un marin navarrais, un mercenaire corse, un chasseur galicien, un jésuite fou… Cette petite troupe, accompagnée de soldats et d’Indiens, affronte les dangers inhérents à ce genre et à ce lieu d’expédition – dangers naturels et physiques, mais aussi ceux que chaque humain recèle en lui-même.

Un autre être, invisible et dont la présence est pourtant prégnante, rôde autour des campements, sur les rives et dans les profondeurs touffues : Tyvra’i ou « Petit Frère », dont les monologues rythment le récit. « Mon nom est Petit Frère car, de tous les gens de mon peuple, je suis le plus jeune. La forêt est le ventre duquel je suis né. Je ne suis pas le fruit d’un arbre, je n’ai pas jailli de la source et ne suis pas tombé des cieux. La glaise ne m’a pas façonné. C’est la forêt qui m’a engendré, la forêt grosse comme la femme lorsqu’elle est enceinte. Mon nom est Petit Frère et je suis né d’ici. ». La mort rôde, surprend, et l’aventure tourne aux massacres successifs. Confrontés à des forces imparables, rêvant de possessions, les conquérants vont peu à peu se faire posséder eux-mêmes, disparaître sous les griffes de « Jauára ichê », le jaguar.

Sur le fleuve laisse s’écouler la narration, péripéties violentes et mystères insondables, raccourcis fulgurants et suspens silencieux, chutes inattendues et calmes plats. Manoa existe-t-elle ? Le saura-t-on vraiment ? Si le monde garde ses secrets, la leçon est claire :

« Cessons de chercher l’or !

Restons hors de cette forêt !

Nous sommes incapables d’y vivre,

incapables de comprendre ce que disent là-bas

les arbres dans leur sommeil,

les animaux qui marchent comme l’homme,

les voix qui crépitent dans les flammes

et celles qui courent aux vents de nuit !

Restons hors de cette forêt !

Ne cherchons pas à rendre ce monde parfait ! ».

Jean-Pierre Longre

10:24 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, léo henry, jacques mucchielli, dystopia, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

03/02/2014

Toujours vert

Le persil, journal, 2013

Réalisé par Marius Daniel Popescu (ou, au moins, avec son concours, et quoi qu’il en soit toujours à son initiative), Le persil, journal littéraire aux voix multiples, lance toujours ses larges feuilles bien remplies sur les chemins de la langue française et dans les champs de la culture européenne. Quelques exemples de l’activité tous azimuts de cette publication qui laisse la parole aux auteurs les plus divers, sans considération de leur notoriété sur le marché de l’édition ? En voici, tout au long de l’année 2013 :

Mai (n° 65-66-67) : inaugurés par un beau témoignage de Gérard Delaloye sur des souvenirs d’amitié roumano-valaisanne, une suite de textes inédits, poétiques, théâtraux, narratifs d’auteurs de Suisse romande.

Juin (n° 68-69) : carte blanche offerte par Marius Daniel Popescu à Herke Fiedler, « auteure, poétesse, performeure » née en Allemagne, vivant à Genève, écrivant en français et faisant cohabiter différentes langues. Textes poétiques, étranges parfois, et qui toujours interrogent le lecteur, dans une mise en page originale.

Juillet-août-septembre (n° 70-71-72) : Vincent Yersin et Daniel Vuataz font le tour des nouvelles maisons littéraires de Suisse romande : interviews d’éditeurs, portraits, genres, activités, particularités, photos, « fiches d’identité » – un numéro qui donne une idée précise de la vie et de la production littéraires locales.

Novembre ( n° 73-74) : réalisé par André Wyss, un numéro consacré à Charles Racine (1927-1995), « poète au talent rare », trop méconnu. Des textes d’André Wyss, Philippe Rahmy, Françoise Matthey, et du poète lui-même, tentent une juste réhabilitation de cette « voix hors du commun ».

Décembre (n° 75) : « Voix de condamnés à mort ». Présentés par Daniel Vuataz et Joséphine Maillefer, des lettres et des poèmes de détenus – beaux documents parfois tout simples, toujours émouvants – « parole et silence », comme se définit Le persil.

Le persil dérange parfois, rassure aussi sur la ténacité de la littérature à rester vivante. Qu’elle continue à vivre, que Le persil, qui a maintenant 10 ans, continue à pousser, malgré un terreau capricieux !

Jean-Pierre Longre

Le persil journal, Marius Daniel Popescu, avenue de Floréal 16, 1008 Prilly, Suisse.

Tél. 0041.21.626.18.79.

E-mail : mdpecrivain@yahoo.fr

Association ses Amis du journal Le persil :

lepersil@hotmail.com

M.D. Popescu: http://jplongre.hautetfort.com/tag/marius+daniel+popescu

Rencontre avec M. D. Popescu, vidéo: http://www.canal-u.tv/producteurs/universite_lyon_3_division_de_l_audio_visuel_et_du_multimedia/dossier_programmes/lettres/rencontre_avec_marius_daniel_popescu

10:31 Publié dans Littérature, Revue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : revue, francophone, suisse, roumanie, marius daniel popescu, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

05/01/2014

Chasse à la baleine

Jeremiah N. Reynolds, Mocha Dick. Traduction de l’anglais (États-Unis) et préface de Thierry Gillyboeuf, Les éditions du Sonneur, 2013

Jeremiah N. Reynolds, Mocha Dick. Traduction de l’anglais (États-Unis) et préface de Thierry Gillyboeuf, Les éditions du Sonneur, 2013

Avant Herman Melville dans Moby Dick, Jeremiah N. Reynolds, journaliste, conférencier, infatigable voyageur, avait raconté la lutte à mort d’hommes téméraires contre un cachalot blanc aussi résistant que redoutable. Melville avait-il lu cette histoire ? Thierry Gillyboeuf se pose la question dans sa préface, et relève les similitudes entre les deux (un autre récit, celui du naufrage du baleinier l’Essex par Owen Chase, fait partie des sources avérées).

Certes, Mocha Dick est un récit beaucoup plus bref que Moby Dick, moins symbolique aussi. Mais cette relation d’une chasse effrénée à la baleine au large des côtes du Chili relève elle aussi de l’épopée humaine et animale, et la précision avec laquelle sont employés les termes techniques, géographiques, marins atteste une expérience hors du commun.

Descriptions détaillées, style direct des injonctions, dialogues incisifs, rivalités de marins, violence des combats, risques encourus, paroles viriles de la chanson finale… Ce petit livre, d’un coup de rame, nous mêle sans scrupules à la lutte.

Jean-Pierre Longre

18:31 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, anglophone, jeremiah n. reynolds, thierry gillyboeuf, les éditions du sonneur, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

29/12/2013

Le roman de Lucile

Delphine de Vigan, Rien ne s’oppose à la nuit, JC Lattès, 2011, Le livre de poche, 2013

Delphine de Vigan, Rien ne s’oppose à la nuit, JC Lattès, 2011, Le livre de poche, 2013

Les récits familiaux se suivent et ne se ressemblent pas forcément. Rien ne s’oppose à la nuit ne tient pas du déballage sordide dans lequel certains se complaisent. Delphine de Vigan y raconte la vie erratique de sa mère, sans se voiler derrière une fausse pudeur, mais sans cacher non plus ses scrupules et les difficultés du processus narratif : « Un matin je me suis levée et j’ai pensé qu’il fallait que j’écrive, dussé-je m’attacher à ma chaise, et que je continue de chercher, même dans la certitude de ne jamais trouver de réponse. Le livre, peut-être, ne serait rien d’autre que ça, le récit de cette quête, contiendrait en lui-même sa propre genèse, ses errances narratives, ses tentatives inachevées. Mais il serait cet élan, de moi vers elle, hésitant et inabouti. ». Et à plusieurs reprises, elle revient sur cette quête littéraire de la vérité, de « l’angle qui [lui] permettra de [s]’approcher encore, plus près, toujours plus près ».

C’est dire si elle est à la fois foncièrement vitale et éminemment littéraire, cette entreprise qui consiste à explorer les méandres serrés, les recoins secrets de l’histoire familiale. De la vie du couple hors normes que forment Liane et Georges, de celle de leurs nombreux enfant, de la mort tragique et prématurée de certains d’entre eux, et surtout du destin chaotique de leur fille Lucile, née en 1946, tout est relaté le plus fidèlement possible ; des affres et des rêves des deux filles de celles-ci, marquées par une enfance ballottée et un sens prématuré des responsabilités, tout est analysé sans concessions ni rancœur, avec l’émotion et la sincérité de l’amour et du désarroi devant la détresse d’une mère bipolaire. « C’était moi qui la réveillais le matin, c’était moi qui m’inquiétais de savoir si elle se rendait à son travail, c’était moi qui faisais la gueule parce qu’elle ne parvenait plus à nous parler. Jusque là, Lucile avait été ma maman. Une maman différente des autres, plus belle, plus mystérieuse. Mais je prenais maintenant conscience de la distance physique qui me séparait d’elle, je la regardais avec d’autres yeux, ceux de l’école, ceux de l’institution, ceux qui la comparaient aux autres mères, ceux qui cherchaient la douceur qui avaient disparu des siens. ». Les yeux d’une enfant de dix ans…

L’une des éternelles questions est : pour quoi écrire ? Delphine de Vigan y répond dans ce livre, à propos de ce livre : pour tenter de restituer la folie du réel – et peut-être de l’exorciser. Le 31 janvier 1980, Lucile a une crise de démence particulièrement violente. La racontant, l’auteure avoue : « L’origine de l’écriture se situe là, je le sais de manière confuse, dans ces quelques heures qui ont fait basculer nos vies, dans les jours qui les ont précédées et le temps d’isolement qui a suivi. ». Voilà qui donne à méditer sur la complexité des rapports entre la vie et la littérature – et qui fournit l’occasion de lire un livre grave et beau.

Jean-Pierre Longre

18:44 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, delphine de vigan, jc lattès, le livre de poche, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

18/12/2013

Doutes et séductions

Paul Auster, Invisible. Traduit de l’américain par Christine Le Bœuf, Actes Sud, 2010, Le livre de poche, 2013

Paul Auster, Invisible. Traduit de l’américain par Christine Le Bœuf, Actes Sud, 2010, Le livre de poche, 2013

Paul Auster possède au plus haut degré l’art de combiner l’illusion romanesque avec les mystères de la vie réelle. En l’occurrence, Invisible (dont le titre s’adapte et réfère aussi bien à l’une qu’aux autres, tout en ménageant d’autres pistes) présente d’abord d’une manière relativement classique (dirons-nous), sous la forme d’un récit rétrospectif à la première personne, les aventures d’Adam Walker. L’ambition poétique de celui-ci semble se satisfaire de la rencontre presque miraculeuse du riche français Rudolf Born et de son énigmatique et séduisante compagne, qui lui proposent la création d’un magazine de littérature – création qui tournera court, dans la violence et la tromperie.

À partir de là, les échafaudages romanesques se mettent en place : diversité des points de vue narratifs, mise en doute de la vérité biographique, apparitions de nouveaux personnages, de nouveaux horizons (entre l’Amérique et la France), de nouveaux mystères, imbrications réciproques du présent et du passé, de la fiction et de la réalité, de l’amitié et de l’inimitié, de l’attirance et de la répulsion, de la vie et de la mort…

À partir de là, les échafaudages romanesques se mettent en place : diversité des points de vue narratifs, mise en doute de la vérité biographique, apparitions de nouveaux personnages, de nouveaux horizons (entre l’Amérique et la France), de nouveaux mystères, imbrications réciproques du présent et du passé, de la fiction et de la réalité, de l’amitié et de l’inimitié, de l’attirance et de la répulsion, de la vie et de la mort…

Voilà le type même du livre qui se lit à différents niveaux, dont les couches narratives, fortement solidaires entre elles, se détachent les unes des autres avec un mélange de difficulté et de plaisir – savoureuse résistance du roman au déchiffrage qui n’a pas de fin. Et comme une mise en abîme, un récit se déroule à l’intérieur du récit, les deux se mettent mutuellement en perspective et en doute, se dérobant l’un à l’autre pour mieux se recomposer l’un dans l’autre. « Il eût été si simple d’effacer mes traces en niant l’existence du livre, ou de lui dire que je l’avais perdu quelque part, ou de prétendre qu’Adam avait promis de me l’envoyer mais ne l’avait pas fait », dit l’ultime narrateur. Heureusement, le livre est là, tout simplement, dans toute sa complexité. Adam Walker nous déroute et nous séduit, et Paul Auster nous raconte des histoires. Quoi de meilleur?

Jean-Pierre Longre

15:40 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, anglophone, paul auster, christine le bœuf, actes sud, le livre de poche, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

17/12/2013

Des revues à foison

Études greeniennes n° 5, Apollinaire n° 14, Cahiers Raymond Queneau n° 3, Éditions Calliopées, 2013

Aux éditions Calliopées, une part importante des publications est consacrée à des revues que l’on appellera monographiques, puisque chacune d’entre elles est consacrée à un auteur particulier : Guillaume Apollinaire, Julien Green, Pierre Jean Jouve, Raymond Queneau, Jean Tardieu. Apollinaire, Green et Queneau font l’objet des toutes dernières livraisons.

Le numéro 5 des Études greeniennes, présenté par Marie-Françoise Canérot et Carole Auroy, est largement consacré à des articles précis sur le motif de la nuit dans plusieurs des œuvres de l’écrivain. « S’enfoncer dans la nuit greenienne, c’est […] pénétrer au cœur battant d’un homme et d’un imaginaire », écrit M.-F. Canérot. Le volume se clôt par la fort belle reproduction d’une lettre manuscrite de l’auteur.

Le n° 14 d’Apollinaire, revue qui publie régulièrement, depuis plusieurs années, des « études » à la mesure du génie, de l’éclectisme et de la notoriété du poète, est inauguré, après l’éditorial de Jean Burgos, par les « ouvertures » d’un autre poète, Jean-Michel Maulpoix, puis par un texte émouvant de Madeleine Pagès, la fiancée lointaine, présenté par Claude Debon. Suivent des études spécialisées, notamment un article de grand intérêt sur « la musique d’Apollinaire », par Peter Dayan, avant les traditionnels comptes rendus et échos.