23/12/2024

Formules à l’infini

Michel Delhalle, Belgique, terre d’aphorismes, tome 2, préface d’Yves Namur, postface d’Alain Dantinne, Cactus inébranlable éditions, 2024

Michel Delhalle, Belgique, terre d’aphorismes, tome 2, préface d’Yves Namur, postface d’Alain Dantinne, Cactus inébranlable éditions, 2024

« L’aphorisme contemporain est un avatar de cette tradition ancienne, exprimant (ou détournant) des vérités morales sous forme de maxime, d’apophtegme, voire de proverbe, il profère une sentence (ou plutôt une pseudo-sentence) qui se veut indiscutable. C’est un énoncé isolé, en général une seule phrase, sans continuité discursive, relevant du mot d’esprit. » Les choses ont le mérite d’être claires dans la postface d’Alain Dantinne, et l’esprit est partout présent dans les quelque 280 pages d’aphorismes choisis par Michel Delhalle chez plusieurs centaines d’auteurs et d’autrices belges.

Si l’aphorisme est une spécialité du surréalisme de France et surtout de Belgique, le genre dépasse largement les limites du mouvement, de tous les mouvements artistiques et littéraires. Et si Scutenaire, Nougé, Chavée, Mesens, Goemans, Mariën, Dumont sont nommés, bien d’autres sont cités comme, excusez du peu, Fernand Crommelynck, Maurice Maeterlinck, Françoise Mallet-Joris, Marcel Moreau, Hubert Nyssen, Georges Rodenbach, Eugène Savistkaya, Jean-Philippe Toussaint, François Weyergans, Marguerite Yourcenar… Il y a même Amélie Nothomb, la chanteuse Maurane, l’acteur Benoît Poelevoorde, un certain Claude François (non, non ! pas de méprise : il s’agit d’un cinéaste proche des surréalistes), un Jean-Jacques Rousseau « cinéaste de l’absurde », et des centaines d’autres, dénichés à la suite de recherches sûrement acharnées, obstinées, tous logés à la même enseigne – une page pour chaque aphoriste.

On serait bien en peine de donner une idée du contenu ; cela ferait autant d’idées que de micro-textes. Alors, un peu au hasard : « La tolérance zéro est contagieuse » (La Brucellôse) ; « J’ai un compte en manque » (Bruno Coppens) ; « Écrire des riens plutôt que de ne rien écrire » (Jacques De Decker) ; « Quand le mal s’empare de la spiritualité, il en fait de la religion » (Jean Loubry) ; « Se dépasser pour s’atteindre » (Marcel Moreau) ; « J’ai suivi les mots à la trace, comme un pisteur de loup… » (Eugène Savistkaya)… Tout le reste à l’envi ! Servez-vous, à l’infini…

Jean-Pierre Longre

17:33 Publié dans Essai, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : aphorisme, michel delhalle, yves namur, alain dantinne, cactus inébranlable éditions, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

16/12/2024

Conte de mort, de vie et d’amour

Lire, relire... et voir... Jean-Claude Grumberg, La plus précieuse des marchandises, Éditions du Seuil, 2019, Points, 2020

Lire, relire... et voir... Jean-Claude Grumberg, La plus précieuse des marchandises, Éditions du Seuil, 2019, Points, 2020

Film franco-belge d'animation réalisé par Michel Hazanavicius, novembre 2024

« Non non non non, rassurez-vous, ce n’est pas Le Petit Poucet ! », précisent les premières lignes. Pourtant, nous sommes dans une forêt, où un couple de bûcherons s’échine pour survivre : elle à la recherche du moindre morceau de bois, lui s’affairant à des « travaux d’intérêt public ». Sans enfants, donc sans bouche supplémentaire à nourrir, ni malheureusement à chérir… Très vite on comprend que la voix ferrée récemment construite à travers la forêt transporte des « marchandises » spéciales – hommes, femmes, enfants – vers une destination inconnue. Car tout autour de la forêt, c’est la guerre mondiale. « Pauvre bûcheronne », tous les matins, en ramassant les quelques branchages qu’elle trouve, va voir passer le train, attendant un signe, un cadeau, un miracle.

Dans l’un des wagons à bestiaux, un couple et ses jumeaux, Henri et Rose (Hershele et Rouhrele). La peur, la promiscuité, la saleté, la faim, le froid… Le père se dit que l’un des jumeaux pourrait changer de destination, et tant bien que mal, apercevant une silhouette au loin, il le dépose dans la neige par la lucarne du wagon. C’est alors « pauvre bûcheronne » qui prend en charge avec émerveillement et tendresse la « petite marchandise », et qui va tout faire pour nourrir ce bébé inconnu, malgré la colère de son mari – colère qui va peu à peu se muer en attachement paternel pour celle que la propagande de l’occupant disait faire partie du peuple des « sans cœurs », qu’il fallait éliminer.

Dans l’un des wagons à bestiaux, un couple et ses jumeaux, Henri et Rose (Hershele et Rouhrele). La peur, la promiscuité, la saleté, la faim, le froid… Le père se dit que l’un des jumeaux pourrait changer de destination, et tant bien que mal, apercevant une silhouette au loin, il le dépose dans la neige par la lucarne du wagon. C’est alors « pauvre bûcheronne » qui prend en charge avec émerveillement et tendresse la « petite marchandise », et qui va tout faire pour nourrir ce bébé inconnu, malgré la colère de son mari – colère qui va peu à peu se muer en attachement paternel pour celle que la propagande de l’occupant disait faire partie du peuple des « sans cœurs », qu’il fallait éliminer.

Le conte nous dit que pendant ce temps la mère et le frère de la petite fille vont mourir, victimes des bourreaux, que seul le père en réchappera, espérant que son geste aura sauvé le bébé. Le récit avance à son rythme, faisant alterner les scènes de cruauté et de tendresse, de violence et d’amour, jusqu’à ce que le père, au hasard de ses recherches erratiques, devine que la fillette qui se trouvait devant lui, vendant des fromages avec sa « mère », était celle qu’il avait arrachée à la mort : « Un cri, un cri terrible, un cri de joie, de peine, de victoire, un cri se forma dans sa poitrine, mais rien, rien ne sortit de sa bouche. […] Il avait vaincu la mort, sauvé sa fille par ce geste insensé, il avait eu raison de la monstrueuse industrie de la mort. »

Un vrai conte ? Le style de Jean-Claude Grumberg en donne toutes les apparences, ce style qui ménage l’attente et l’inattendu, la malheur et l’émerveillement : « Pauvre bûcheron tout comme pauvre bûcheronne ne ressentirent plus le poids des temps, ni la faim, ni la misère, ni la tristesse de leur condition. Le monde leur parut léger et sûr malgré la guerre, ou grâce à elle, grâce à cette guerre qui leur avait fait don de la plus précieuse des marchandises. » Mais l’ « appendice pour amateurs d’histoires vraies » nous remet dans le contexte historique et familial, rappelant que les convois partis de Drancy ont mené à la mort la famille de l’auteur et, le 7 décembre 1943, la famille Wiesenfeld avec ses jumelles… Mais « l’amour […] fait que la vie continue ».

Un vrai conte ? Le style de Jean-Claude Grumberg en donne toutes les apparences, ce style qui ménage l’attente et l’inattendu, la malheur et l’émerveillement : « Pauvre bûcheron tout comme pauvre bûcheronne ne ressentirent plus le poids des temps, ni la faim, ni la misère, ni la tristesse de leur condition. Le monde leur parut léger et sûr malgré la guerre, ou grâce à elle, grâce à cette guerre qui leur avait fait don de la plus précieuse des marchandises. » Mais l’ « appendice pour amateurs d’histoires vraies » nous remet dans le contexte historique et familial, rappelant que les convois partis de Drancy ont mené à la mort la famille de l’auteur et, le 7 décembre 1943, la famille Wiesenfeld avec ses jumelles… Mais « l’amour […] fait que la vie continue ».

Jean-Pierre Longre

https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=274858.html

18:08 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : conte, récit, histoire, francophone, jean-claude grumberg, le seuil, points, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

09/12/2024

Disparition d’un foisonnant continent

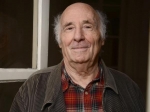

Jacques Roubaud, 1932-2024

Jacques Roubaud, 1932-2024

Né le 5 décembre 1932 à Caluire-et-Cuire, tout près de Lyon, Jacques Roubaud est mort le 5 décembre 2024 à Paris. Poète et mathématicien, membre actif de l’OULIPO, c’est un auteur tous azimuts, un foisonnant continent qui disparaît.

Pour lire des chroniques qui le concernent, en tout ou en partie, on peut suivre ce lien: http://jplongre.hautetfort.com/apps/search/?s=Roubaud

Voir aussi: https://www.lmda.net/2008-02-mat09016-jacques_roubaud?deb...

Et encore... :

Jacques Roubaud « compositeur de mathématique et de poésie », sous la direction d’Agnès Disson et de Véronique Montémont, Éditions Absalon, 2010

Jacques Roubaud « compositeur de mathématique et de poésie », sous la direction d’Agnès Disson et de Véronique Montémont, Éditions Absalon, 2010

À personne, parmi ses lecteurs, n’échappe le caractère étendu, complexe, hybride de l’œuvre de Jacques Roubaud, et il fallait bien une escouade de connaisseurs pour, sinon en faire le tour complet, du moins en sonder les strates superposées, en suivre les « courbes sinueuses, volutes, lignes serpentines, méandres, boucles nœuds et spirales » (Christine Jérusalem). Passionnés, spécialistes – dont l’écrivain lui-même fait partie, sous pseudonyme – explorent le « continent roubaldien », ses grands espaces, ses recoins et ses pièges, un continent où résonnent les échos conjoints « du verbe et du nombre », comme l’annonce le titre.

Les maîtresses d’œuvre, Agnès Disson et Véronique Montémont, ont réparti les études en cinq sections : Mathématique(s) et littérature, Question de genre(s), Retour aux sources, Poésie, Intermédialité. De quoi, donc, mettre en avant cinq facettes représentatives d’une œuvre dans laquelle les nombres et les structures, la polyvalence générique (poésie, prose, théâtre, autobiographie etc.), la richesse intertextuelle, l’attachement à des formes traditionnelles comme le sonnet, la variété des repères esthétiques, ne sont pas incompatibles, loin s’en faut, avec l’humour et la rigueur.

Parmi les références plus ou moins ouvertes, l’Oulipo et Queneau tiennent, bien sûr, une place prépondérante (y a-t-il eu TROu ou TOuR – c’est-à-dire Tournant Roubaldien de l’Oulipo ou Tournant Oulipien de Roubaud – ? Réponse dans la contribution de Marcel Bénabou). Mais pas seulement. La culture de Jacques Roubaud est immense : « J’ai la passion de la lecture. Je suis un liseur ; un liseur de livres surtout ». Et « la poésie est la mémoire de la langue ». C’est sur la mémoire des textes que se compose l’œuvre de Roubaud, même oralement, comme l’explique Florence Delay pour Graal Théâtre ; sur la variété des arts – peinture, photographie, musique, performance… – que se construit « l’hybridité » comme « principe structurant » de l’œuvre (Pierre Hyppolite). Mais c’est évidemment Jacques Roubaud lui-même qui, fort de la distance parodique et de l’investissement personnel qui le singularisent, est le premier et le dernier compositeur de son œuvre.

Dans la « réflexion collective » que propose cet ouvrage, complétée par quelques documents (manuscrits, tableaux) et une vaste bibliographie, chaque lecteur trouvera un chemin d’accès vers l’élucidation, au moins partielle, de quelques secrets roubaldiens.

Jean-Pierre Longre

10:57 Publié dans Essai, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : essai, francophone, jacques roubaud, oulipo, agnès disson, véronique montémont, éditions absalon, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

Merveilleux continent

Lire, relire... Jacques Roubaud, La Princesse Hoppy ou le conte du Labrador. Illustrations de François Ayroles et Étienne Lécroart,Éditions Absalon, 2008

Lire, relire... Jacques Roubaud, La Princesse Hoppy ou le conte du Labrador. Illustrations de François Ayroles et Étienne Lécroart,Éditions Absalon, 2008

Que le lecteur ne compte pas sur le critique pour raconter le conte du Labrador ; il faut qu’il compte sur lui-même, le lecteur, pour se diriger dans le labyrinthe où Jacques Roubaud se complait à conter les aventures du Comte du Labrador, qu’il ne faut pas pour autant prendre pour argent comptant. Dans sa recherche, il sera peut-être content, le lecteur, de lire « L’épluchure du conte-oignon » d’Elvira Laskowski-Caujolle, qui contient un certain nombre d’explications complétant utilement « Le Conte conte le conte et compte » de Jacques Roubaud soi-même, rattachant clairement La Princesse Hoppy à l’influence de Queneau et aux contraintes oulipiennes.

On se contentera donc de saluer la réédition de cette œuvre commencée en 1972, jamais achevée mais paradoxalement et tout compte fait très complète. Car « le conte dit toujours vrai », et il le dit d’une manière exhaustive tout en s’amusant comme un enfant, en jouant oralement dès le titre (qui enferme le terme OuLiPo), en « complotant » une « compote » de jeux verbaux ou typographiques qui peuvent aller jusqu’à transcrire le langage « chien » ou « sauterelle », voire jusqu’à produire des schémas traduisant une nouvelle langue, le « canard postérieur ».

Inutile de dire que les mathématiques et la physique tiennent ici, comme toujours avec Roubaud, une place prépondérante, et que les énigmes sont telles qu’il faut parfois tout reprendre à zéro (ce à quoi nous incite, au passage, le chapitre 00). C’est ainsi que le lecteur, comme toujours avec Roubaud, est personnellement sollicité, intimement questionné, poussé dans ses retranchements, et qu’il est donc obligé non seulement de tout lire, mais encore de collaborer à la composition du conte.

Est-il utile, en outre, de dire que le livre est beau ? Beau par sa narration, par sa poésie, par l’attitude respectueuse que l’écriture adopte envers les œuvres et les auteurs du passé (Le Conte du Graal, Alice au pays des Merveilles, Baudelaire, Apollinaire, Queneau bien sûr, et beaucoup d’autres), beau par son non-conformisme et sa conformité aux règles du genre, beau par les illustrations colorées, médiévales, baroques, enfantines, savantes de François Ayroles et Etienne Lécroart, beau dans sa présentation générale.

Il est donc compréhensible qu’on tienne à recommander la délicieuse consommation de La Princesse Hoppy ou le conte du Labrador, qui nous convie à explorer incontinent un pays contenant toutes sortes de merveilles – que dis-je, un pays ? Un continent !

Jean-Pierre Longre

http://www.editionsabsalon.com

10:52 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : conte, francophone, illustration, jacques roubaud, françois ayroles, Étienne lécroart, oulipo, Éditions absalon, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

03/12/2024

Quel avenir ?

Lire, relire... et voir... Nicolas Mathieu, Leurs enfants après eux, Actes Sud, 2018, Babel, 2020. Prix Goncourt 2018

Lire, relire... et voir... Nicolas Mathieu, Leurs enfants après eux, Actes Sud, 2018, Babel, 2020. Prix Goncourt 2018

Film de Ludovic Boukherma et Zoran Boukherma, avec Paul Kircher, Angelina Woreth, Sayyid El Alami, décembre 2024

Il a déjà été beaucoup écrit sur ce gros roman foisonnant et mené tambour battant, Prix Goncourt oblige… On ne reviendra donc pas sur les détails de la vie d’Anthony et de ses parents, de Hacine et de son père, de Steph et de Clem, de tous les autres, de ces adolescents qui, issus d’un milieu ou d’un autre, paraissent végéter dans une région où les hauts-fourneaux éteints, les cités sans attrait, les bistrots bondés et même la nature écrasée de moiteur et de boue n’offrent qu’un horizon gris et limité ; de ces adolescents qui, dans l’alcool et la drogue, les amours éphémères et maladroites, les plaisirs de la transgression et la violence incontrôlée, tentent d’oublier que l’existence obscure que leur réserve l’avenir est à peu près celle que mènent leurs parents.

Justement, c’est bien là-dessus qu’il faut insister : le titre du livre est explicité par la citation placée en exergue, tirée de l’Ancien Testament (le livre de Ben Sira) :

Il en est dont il n’y a plus de souvenir,

Ils ont péri comme s’ils n’avaient jamais existé ;

Ils sont devenus comme s’ils n’étaient jamais nés,

Et, de même, leurs enfants après eux.

Le roman de Nicolas Mathieu, si plein de mouvement, de sève et de péripéties de toutes sortes, se lit avec l’avidité du désespoir. Ces enfants qui tentent d’accéder à une destinée autre se sortiront-ils de celle à laquelle semblent les avoir condamnés la société, la famille, leur tempérament ?

L’histoire, qui s’étale de 1992 à 1998, se déroule en quatre temps régulièrement répartis (1992, 1994, 1996, 1998), quatre temps estivaux et fortement marqués par des événements collectifs tels que le 14 juillet ou la coupe de monde de football, qui donnent lieu à des scènes festives, délirantes, à la brutalité mal contenue. Au milieu de tout cela, quelques individus se détachent, relevant d’un monde ou d’un autre, et en écoutant leurs pensées, leurs doutes, leurs velléités, leurs désespoirs, leurs espérances (habilement exprimés au style indirect libre), en les connaissant ainsi de mieux en mieux, on se prend à s’attacher à eux. L’écriture de Nicolas Mathieu, faite de vigueur narrative, de pittoresque descriptif, de solidité architecturale, de fine analyse sociologique, mêlée d’échos, entre autres, de Zola et de Bourdieu, cette écriture, donc, est pour beaucoup dans cet attachement.

L’histoire, qui s’étale de 1992 à 1998, se déroule en quatre temps régulièrement répartis (1992, 1994, 1996, 1998), quatre temps estivaux et fortement marqués par des événements collectifs tels que le 14 juillet ou la coupe de monde de football, qui donnent lieu à des scènes festives, délirantes, à la brutalité mal contenue. Au milieu de tout cela, quelques individus se détachent, relevant d’un monde ou d’un autre, et en écoutant leurs pensées, leurs doutes, leurs velléités, leurs désespoirs, leurs espérances (habilement exprimés au style indirect libre), en les connaissant ainsi de mieux en mieux, on se prend à s’attacher à eux. L’écriture de Nicolas Mathieu, faite de vigueur narrative, de pittoresque descriptif, de solidité architecturale, de fine analyse sociologique, mêlée d’échos, entre autres, de Zola et de Bourdieu, cette écriture, donc, est pour beaucoup dans cet attachement.

Jean-Pierre Longre

https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=314779.html

09:38 Publié dans Film, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, nicolas mathieu, actes sud, babel, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

26/11/2024

La puissance onirique de la littérature

Dumitru Tsepeneag, Mise en scène, traduit du roumain par Nicolas Cavaillès, P.O.L., 2024

Dumitru Tsepeneag, Mise en scène, traduit du roumain par Nicolas Cavaillès, P.O.L., 2024

Dans les années 1960, Dumitru Tsepeneag, avec quelques compagnons dont Leonid Dimov et Virgil Tanase, fonda à Bucarest le « groupe onirique », lieu de débat intellectuel, esthétique, littéraire se situant aux antipodes du totalitarisme pesant sur la Roumanie à cette époque. Il ne s’agissait pas de revenir aux conceptions romantiques ou surréalistes du rêve, mais de s’appuyer sur ses « critères » et son fonctionnement pour créer un nouveau réel littéraire. Les apparences du rêve, sa complexité, les retours d’images et de thèmes, les obsessions qu’il véhicule caractérisent ainsi les œuvres « oniriques », et les nouvelles rassemblées dans Mise en scène, composées à la fin des années 1960, qui n'ont pu être publiées qu’après 1989 et viennent d’être traduites en français par Nicolas Cavaillès, en sont un beau témoignage.

Le recueil est composé de onze textes qui, s’ils sont d’inégale longueur et abordent des thèmes variés, entrent en résonance les uns les autres grâce à une écriture portée par les caractéristiques structurelles du rêve et de ses apparences absurdes. Construire une montagne infinie de chaises ou creuser des fosses insondables, se laisser accaparer brutalement par une sorte de secte ou faire difficilement monter un âne dans un camion pour fuir avec lui, laisser pleurer un être étrange enfermé dans une armoire ou accueillir un petit homme grelottant de peur et de froid, se confronter à de multiples miroirs que l’on voudrait briser comme pour occulter l’image de soi ou partir dans un bateau en papier sur une « mer de sang », emmener une foule disparate sur un miroir piégé ou laisser un bel homme se faire étouffer par des serpents… Quelques mots ne suffisent évidemment pas à donner une image fidèle de la forme, du fond et de la dimension de ces textes.

Reste la longue nouvelle centrale, celle qui donne son titre au recueil, un titre annonçant une plongée dans le théâtre. Oui, le théâtre est bien là, donnant à la nouvelle une dimension scénique, avec des personnages, un auteur – metteur en scène, un va-et-vient entre le « réel » du récit et celui de la scène qui souvent se confondent, sans que l’on sache toujours ce qui relève de la réalité et de la fiction narratives, ce qui relève de la vérité et du mensonge, du « Theatrum mundi » et de la « mise en scène », de la présence de l’Auteur et de l’imposture. « Soit dit entre nous, tout ça, tous ces trucages, c’est bon pour le théâtre, ou pour le cinéma, encore mieux, mais ça n’a rien à voir avec la réalité. Des trucages ! […] Tout est fondé sur la suggestion. Vous comprenez, camarade colonel… Voilà le théâtre moderne : une métaphore incarnée puis commentée, destruction de la rampe, des coulisses… Une révolution complète ! » Antithèse du « réalisme socialiste », le récit / théâtre en profite pour d’adonner, en toute lucidité, à la satire profonde et métaphorique d’un régime fondé sur le mensonge et de ses sbires, ainsi qu’à une reprise parodique de la mort et de la résurrection du Christ, « l’Auteur » cloué sur sa chaise puis réapparaissant sous l’aspect du « Milicien » acclamé par le public…

Cette publication de textes anciens ajoute une étape importante au cheminement de l’un des plus importants écrivains roumains (ou franco-roumains) contemporains, et plus généralement à la puissance onirique de la littérature.

Jean-Pierre Longre

09:15 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nouvelle, roumanie, dumitru tsepeneag, nicolas cavaillès, p.o.l., jean-pierre longre | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

17/11/2024

Au creux d’une vallée perdue

Marie-Hélène Lafon, Les sources, Buchet/Chastel, 2023, Le Livre de Poche, 2024

Marie-Hélène Lafon, Les sources, Buchet/Chastel, 2023, Le Livre de Poche, 2024

« Trente ans, trois enfants, Isabelle, Claire et Gilles, deux filles et un garçon, sept, cinq et quatre ans, une ferme, une belle ferme, trente-trois hectares, une grande maison, vingt-sept vaches, un tracteur, un vacher, un commis, une bonne, une voiture, le permis de conduire. » En ce samedi 10 juin 1967, tout pourrait aller bien pour cette jeune mère de famille, d’autant que le lendemain, dimanche, ce sera la visite traditionnelle chez ses parents, à une heure et demie de route de là. Mais ce n’est qu’une apparence : l’atmosphère est lourde, comme son corps maintenant, elle ne veut pas penser à son mariage, il y a huit ans, avec cet homme qui s’est vite révélé exigeant et brutal, qui se déchaîne périodiquement contre elle, à lui donner ce qu’il appelle des roustes. Que faire contre cela, dans cette ferme éloignée de tout, au fond de la vallée perdue où il a voulu s’installer ? Tous vivent dans la peur, les enfants comme elle, et pourquoi rester ? « Elle ne comprend pas. » Cela dure jusqu’au moment où, n’en pouvant plus, elle se confie à sa mère, brièvement ; « elle raconte le pire tout de suite, sans pleurer, elle montre aussi les bleus, les traces… ». Braver le qu’en-dira-t-on, décider la séparation, le divorce.

Le point de vue de la jeune mère constitue le premier chapitre, le plus long. Le suivant, qui se situe sept ans plus tard (19 mai 1974), est celui du père, qui s’occupe maintenant seul de la ferme, et qui ne voit ses enfants que de temps en temps – ses filles avec plaisir, elles dont il sait qu’elles vont faire de bonnes études, son fils avec plus de réticence, ce garçon moins brillant, un peu endormi, dont il perçoit mal l’avenir. En tout cas il sait que la ferme « n’aura pas de suite. » Effectivement, nous faisons un saut de presque cinquante ans (2 octobre 2021), lorsque Claire, la deuxième fille, revient sur les lieux de son enfance, remonte aux « sources », au moment où les enfants « liquident l’héritage » ; elle « respire l’odeur tiède et sucrée des feuilles alanguies. Alangui est ridicule, elle le sait, mais elle laisse ce mot monter et la déborder. Personne n’a jamais été vraiment alangui dans cette cour, en tout cas personne qu’elle connaisse. »

Le point de vue de la jeune mère constitue le premier chapitre, le plus long. Le suivant, qui se situe sept ans plus tard (19 mai 1974), est celui du père, qui s’occupe maintenant seul de la ferme, et qui ne voit ses enfants que de temps en temps – ses filles avec plaisir, elles dont il sait qu’elles vont faire de bonnes études, son fils avec plus de réticence, ce garçon moins brillant, un peu endormi, dont il perçoit mal l’avenir. En tout cas il sait que la ferme « n’aura pas de suite. » Effectivement, nous faisons un saut de presque cinquante ans (2 octobre 2021), lorsque Claire, la deuxième fille, revient sur les lieux de son enfance, remonte aux « sources », au moment où les enfants « liquident l’héritage » ; elle « respire l’odeur tiède et sucrée des feuilles alanguies. Alangui est ridicule, elle le sait, mais elle laisse ce mot monter et la déborder. Personne n’a jamais été vraiment alangui dans cette cour, en tout cas personne qu’elle connaisse. »

Trois actes de plus en plus brefs, trois points de vue rythmés par une prose sobre, sans fioritures, trois monologues indirects menés comme une tragédie classique (trois temps bien définis, un lieu central et constant, une histoire de famille…). La relation simple des gestes de l’existence donne, par la magie de l’écriture de Marie-Hélène Lafon, résonnante d'harmoniques, une densité particulière à l’émotion. Chaque personnage, s’exprimant avec son langage, sans artifices, représente l’humanité telle qu’elle est, avec ses drames plus ou moins cachés, ses sensations et ses incompréhensions. Sans parler de la poésie qui émane de tout cela, poésie de la nature et de la vie quotidienne, poésie du style et des mots, poésie du souvenir dont Claire, au prénom choisi, dans les dernières lignes, révèle la « lumière douce. »

Jean-Pierre Longre

10:50 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, marie-hélène lafon, buchetchastel, le livre de poche, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

13/11/2024

Un parcours louvoyant et pluriel

Rachel Cusk, Parade, traduit de l’anglais par Blandine Longre, « Du monde entier », Gallimard, 2024

Rachel Cusk, Parade, traduit de l’anglais par Blandine Longre, « Du monde entier », Gallimard, 2024

Tous sont désignés par l’initiale G, et tous un rapport étroit avec l’art. En quatre chapitres (« La cascadeuse », « La sage-femme », « Le plongeur », « L’espion »), à la première ou à la troisième personne, sont abordés à leur propos ou par leur propre voix de grands sujets, toujours en rapport avec l’art et toujours problématiques, tels que l’amour, les relations dans le couple et dans la famille, les enfants, la violence, la mort (voulue ou subie)… Si les lieux ne sont jamais nommés, sinon par leur statut (musée, voie publique, logement, atelier, restaurant…), ils sont déterminés par la présence des personnages, par leurs mouvements, par les rapports qu’ils entretiennent entre eux et par les incidents ou accidents qu’ils subissent ou provoquent.

Dans le troisième chapitre, sans doute le plus dense et le plus représentatif de l’ensemble, les discussions vont bon train autour de la directrice du musée qui a assisté, du haut du dernier étage où se tenait une rétrospective de la célèbre G, au mystérieux suicide d’un inconnu (d’où le titre du chapitre, « Le plongeur »). À cette occasion, sont disséqués tous les thèmes énumérés plus haut, en particulier celui du statut des femmes artistes, de la possibilité ou non pour les artistes d’avoir des enfants, des rapports entre l’art, la souffrance et la mort, et de son assimilation au sacré ou à la profanation, comme l’exprime la directrice : « À certaines heures de la journée, […] quand le musée n’est pas bondé, son atmosphère est semblable à celle d’une église. On voit bien que les gens attribuent un caractère sacré à ces œuvres d’art et des pouvoirs divins aux artistes qui les ont créées. À d’autres moments, le musée est comble et l’atmosphère change complètement. Les visiteurs se poussent et se bousculent pour essayer de voir, comme des badauds qui tentent d’apercevoir la scène d’un accident de voiture ou un spectacle tout aussi macabre. Ils prennent des photos avec leurs téléphones, à la manière de voyeurs et, à dire vrai, je crois parfois qu’ils ne savent même pas ce qu’ils photographient. »

On le constate, plus qu’un roman, le livre de Rachel Cusk est un ensemble d’essais ou d’ébauches d’essais semés de pensées développées ou d’aphorismes (par exemple : « L’art est le pacte que concluent des individus refusant que la société ait le dernier mot. »), cet ensemble tenant, au choix, du puzzle, du patchwork, de la « parade » louvoyante et plurielle, du parcours esthétique et philosophique, psychologique et sociétal. Il laisse ainsi une empreinte indélébile sur l’esprit du lecteur, qui n’a pas fini de prolonger la réflexion. D’autant que, si la première phrase évoque l’artiste G qui « entreprit de peindre à l’envers », comme pour trouver « l’avènement d’une réalité nouvelle », dans les dernières lignes les membres de la famille réunis autour de la dépouille de leur mère entrevoient la « vérité », la « réalité grise » et avouent : « tel était notre commencement. » À Chacun de continuer…

Jean-Pierre Longre

19:22 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, essai, anglophone, rachel cusk, blandine longre, gallimard | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

04/11/2024

« Le cœur en charpie »

Olivier Adam, Des vents contraires, Éditions de l’Olivier, 2008

Olivier Adam, Des vents contraires, Éditions de l’Olivier, 2008

Grand Prix RTL-Lire 2009

Rééd. Points, 2010, 2023

Sarah a disparu sans laisser de traces, abandonnant son époux et ses deux jeunes enfants à leurs éternelles questions (Où est-elle ? A-t-elle fui ? A-t-elle été enlevée ? Est-elle morte ?) et, surtout, au vide désespéré de leur cœur. Paul Anderen, scénariste et romancier en mal d’écriture, décide alors de revenir avec Clément et Manon au pays de son enfance, dans cette Bretagne où les vents et la mer accompagnent et trahissent la violence des sentiments.

Paul retrouve à Saint-Malo des souvenirs, le goût salé de l’océan, quelques êtres affectueux comme son frère Alex et sa belle-sœur Nadine (qui l’embauchent en douce dans leur auto-école), mais aussi la froide brutalité de la société et de ses institutions, auxquelles ses enfants et lui-même n’arrivent pas adapter leur existence. Le manque est toujours là, qu’ils tentent de pallier par l’amour inconditionnel qu’ils se vouent mutuellement. Plutôt rester tendrement blottis les uns contre les autres face au large, dans la bise glaciale, que de se heurter aux institutrices intraitables et aux parents d’élèves méfiants. Plutôt rire sans vergogne aux manèges de la fête foraine, ou aider sans arrière-pensée ceux qui ont aussi « le cœur en charpie » : un père privé de voir son enfant, une voisine attendant impatiemment son fils parti au loin depuis des mois, une vieille dame qui va mourir, un inspecteur de police que sa fille ne connaît pas… Paul est de ces originaux qui ne transigent pas avec la tendresse et la sincérité, et c’est ce qui lui vaut l’inimitié de la majorité (silencieuse ou non) ; faire face à la tempête, ne pas plier, quelles qu’en soient les conséquences ; la marginalité est son lot, mais peu importe : ce qui compte pour lui, c’est l’amour sans faille qu’il porte à ses enfants, qui le lui rendent bien, chacun à sa manière.

Paul retrouve à Saint-Malo des souvenirs, le goût salé de l’océan, quelques êtres affectueux comme son frère Alex et sa belle-sœur Nadine (qui l’embauchent en douce dans leur auto-école), mais aussi la froide brutalité de la société et de ses institutions, auxquelles ses enfants et lui-même n’arrivent pas adapter leur existence. Le manque est toujours là, qu’ils tentent de pallier par l’amour inconditionnel qu’ils se vouent mutuellement. Plutôt rester tendrement blottis les uns contre les autres face au large, dans la bise glaciale, que de se heurter aux institutrices intraitables et aux parents d’élèves méfiants. Plutôt rire sans vergogne aux manèges de la fête foraine, ou aider sans arrière-pensée ceux qui ont aussi « le cœur en charpie » : un père privé de voir son enfant, une voisine attendant impatiemment son fils parti au loin depuis des mois, une vieille dame qui va mourir, un inspecteur de police que sa fille ne connaît pas… Paul est de ces originaux qui ne transigent pas avec la tendresse et la sincérité, et c’est ce qui lui vaut l’inimitié de la majorité (silencieuse ou non) ; faire face à la tempête, ne pas plier, quelles qu’en soient les conséquences ; la marginalité est son lot, mais peu importe : ce qui compte pour lui, c’est l’amour sans faille qu’il porte à ses enfants, qui le lui rendent bien, chacun à sa manière.

« J’ai lu un de vos bouquins hier, dit un jour l’inspecteur à Paul. Ne prenez pas cet air étonné. Franchement j’ai trouvé ça pas mal. Un peu geignard mais pas mal. » Autocritique d’Olivier Adam ? En tout cas, tout était réuni pour bâtir un scénario « geignard » : la mère disparue, le père transi d’amour pour ses deux petits un peu perdus, la tempête hivernale sur les côtes bretonnes, la brutalité collective… Mais il y a d’une part l’épaisseur et la présence des personnages : celles de Paul Anderen dont la force affective est la faiblesse, et dont la faiblesse sociale est la force ; celles des deux enfants, qui sentent tout sans forcément comprendre ; celles des êtres qui, autour d’eux, font qu’on ne désespère pas complètement de l’homme. D’autre part l’écriture, qui suit les fluctuations des corps et des cœurs – accélérations, ralentissements –, une écriture n’abusant pas des artifices, collant au réel (les ciels, la mer, les paysages, les maisons, les sensations, les gestes, les conversations…), le perçant, le remuant jusqu’à le métamorphoser en matière romanesque.

https://www.editionspoints.com

21:32 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, olivier adam, Éditions de l’olivier | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

02/11/2024

L’individu et le parti

Lire, relire... Arthur Koestler, Le Zéro et l’Infini, traduit de l’allemand par Olivier Mannoni d’après le manuscrit original de 1940, Calmann Lévy, 2022, Le Livre de Poche, 2024

Lire, relire... Arthur Koestler, Le Zéro et l’Infini, traduit de l’allemand par Olivier Mannoni d’après le manuscrit original de 1940, Calmann Lévy, 2022, Le Livre de Poche, 2024

En 2015, Matthias Wessel découvrit à Zürich le tapuscrit original (en allemand) du fameux roman d’Arthur Koestler, Le Zéro et l’Infini, écrit entre janvier 1939 et mars 1940. Avant 2022, on ne pouvait lire en français que la traduction de la version anglaise elle-même publiée par la compagne de l’auteur en 1940. La nouvelle traduction, absolument fidèle au texte d’origine, est ainsi beaucoup plus fiable que la précédente.

Le « Zéro », c’est l’individu, « l’Infini », c’est le parti : « Le parti refusait tout libre arbitre à l’individu – et dans le même temps, il exigeait de lui une abnégation absolue, il attendait qu’il lui soumette sa volonté. » Si à aucun moment le pays et ses dirigeants ne sont nommés, on devine que l’intrigue dénonce l’URSS de Staline et les « procès de Moscou » dont les accusés étaient jugés d’avance – et Arthur Koestler, fidèle au communisme jusqu’en 1938, en connaissait bien les rouages. Roubatchov, ancien dirigeant du parti, est arrêté et, dans la prison où il est enfermé, va subir trois interrogatoires avant d’être condamné. Son premier procureur, l’un de ses anciens amis, admet peu ou prou la discussion – et c’est ce qui le perdra lui-même. Roubatchov en profite pour émettre ses opinions sur les erreurs et les aberrations du régime : « Tout est enseveli, les gens, les découvertes, les espoirs. Vous avez tué le « nous », vous l’avez éradiqué. Tu affirmes que les masses vous soutiennent encore ? C’est aussi ce que prétendent quelques autres chefs d’État en Europe. […] Les masses sont redevenues sourdes et ne disent plus rien, elles sont le grand epsilon silencieux de l’histoire, aussi indifférent que la mer qui porte les bateaux. […] À l’époque, nous avons fait l’histoire. Aujourd’hui, vous faites de la politique. Toute la différence est là. »

Le « Zéro », c’est l’individu, « l’Infini », c’est le parti : « Le parti refusait tout libre arbitre à l’individu – et dans le même temps, il exigeait de lui une abnégation absolue, il attendait qu’il lui soumette sa volonté. » Si à aucun moment le pays et ses dirigeants ne sont nommés, on devine que l’intrigue dénonce l’URSS de Staline et les « procès de Moscou » dont les accusés étaient jugés d’avance – et Arthur Koestler, fidèle au communisme jusqu’en 1938, en connaissait bien les rouages. Roubatchov, ancien dirigeant du parti, est arrêté et, dans la prison où il est enfermé, va subir trois interrogatoires avant d’être condamné. Son premier procureur, l’un de ses anciens amis, admet peu ou prou la discussion – et c’est ce qui le perdra lui-même. Roubatchov en profite pour émettre ses opinions sur les erreurs et les aberrations du régime : « Tout est enseveli, les gens, les découvertes, les espoirs. Vous avez tué le « nous », vous l’avez éradiqué. Tu affirmes que les masses vous soutiennent encore ? C’est aussi ce que prétendent quelques autres chefs d’État en Europe. […] Les masses sont redevenues sourdes et ne disent plus rien, elles sont le grand epsilon silencieux de l’histoire, aussi indifférent que la mer qui porte les bateaux. […] À l’époque, nous avons fait l’histoire. Aujourd’hui, vous faites de la politique. Toute la différence est là. »

Roman emblématique, Le Zéro et l’Infini est certes fondé sur les agissements et l’idéologie implacable et meurtrière d’un pays et de son « N° 1 », à une époque donnée, et c’est ce qui a en partie fait son succès. Mais celui-ci est dû aussi à sa manière de démonter le fonctionnement de tous les totalitarismes, qui obéissent à un principe : la fin justifie les moyens. C’est ainsi que l’explique sans états d’âme Gletkine, le second procureur de Roubatchov : « Nous n’avons pas hésité à trahir nos amis et à pactiser avec nos ennemis pour conserver le bastion. Telle était la mission que nous avait assignée l’histoire du monde, à nous qui portions la première révolution victorieuse. Ceux qui avaient la vue courte, les beaux esprits, les moralistes ne l’ont pas compris. Mais le chef du mouvement avait compris que tout dépendait de ce point-là : avoir le plus de souffle face à l’Histoire, faire en sorte que ce soient les autres qui disparaissent, et pas nous. » Des affirmations que pourraient proférer les dictateurs de tous les temps, y compris du nôtre.

Jean-Pierre Longre

23:55 Publié dans Histoire, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, histoire, arthur koestler, olivier mannoni, calmann lévy, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

25/10/2024

Consolation et libération

Lire, relire... Laure Murat, Proust, roman familial, Robert Laffont, 2023, Prix Médicis Essai 2023, Le Livre de Poche, 2024

Lire, relire... Laure Murat, Proust, roman familial, Robert Laffont, 2023, Prix Médicis Essai 2023, Le Livre de Poche, 2024

À la fin de Du côté de Guermantes, on assiste à une scène significative de ce que Proust définit comme la « vulgarité » du grand monde, qui s’assimile, ici comme ailleurs, à une profonde cruauté. La duchesse de Guermantes s’apprête à partir avec son mari à un dîner lorsque Swann lui apprend que, condamné par la médecine, il va bientôt mourir. « Placée pour la première fois de sa vie entre deux devoirs aussi différents que monter dans sa voiture pour aller dîner en ville, et témoigner de la pitié à un homme qui va mourir », elle choisit la première option en feignant de ne pas croire à la gravité de la maladie de son ami, et en prétextant un retard. Malgré cela, le duc de Guermantes exige que sa femme, qui a mal assorti sa toilette avec ses chaussures, aille changer celles-ci, perdant un temps qu’elle avait prétendu précieux… Pendant son absence, « le duc n’était nullement gêné de parler des malaises de sa femme et des siens à un mourant, car les premiers, l’intéressant davantage, lui apparaissaient plus importants. »

Laure Murat tire une belle leçon de cet épisode : « Difficile d’achever un volume sur une accusation plus cinglante d’un milieu dont le narrateur a par ailleurs tant vanté l’élégance et l’esprit. Car la critique vise bien plus une classe dans son mécanisme que des personnages dans leur caractère. Bien que de tempéraments et de comportements différents, le duc et la duchesse obéissent aux mêmes règles et sont solidaires dans une même grossièreté, dont la particularité est de découler en droite ligne de leur “bonne éducation”. » Nous sommes là au cœur du propos de l’autrice, elle-même issue d’une famille d’aristocrates (les Murat du côté paternel, les de Luynes du côté maternel) qui tient à conserver les traditions ancestrales, alors que la France a instauré la République depuis longtemps. Les traditions, et aussi les non-dits, cette « loi de l’injonction au silence », qui permet de conserver une sorte de normalité toute-puissante et d’éviter la honte sociale. Lorsque Laure parle à sa mère de son homosexualité, elle lui ordonne de faire silence là-dessus : la « faute suprême » n’est pas l’homosexualité (celle d’un oncle de la famille qui, lui, reste discret, ou celle que l’on trouve, intériorisée et socialement tue, dans l’œuvre de Proust), mais, justement, le fait de la rendre publique – ce que Laure ne manque pas de faire, rompant ainsi avec sa famille.

« Roman familial », dit le titre. La famille revêt une importance capitale par l’éclat revendiqué de son passé qui pèse encore de tout son poids sur le présent ; le romanesque repose à la fois sur l’histoire personnelle de l’autrice, partie vivre, aimer et travailler aux États-Unis, et sur À la recherche du temps perdu. Voici ce que Laure Murat écrit à propos de Proust : « Sa précision, sa lucidité, sa tendresse, sa grandeur comique m’ont épargné des années de mécompréhensions et d’atermoiements stériles. C’est pourquoi il m’a, chaque fois, consolée. Or la consolation recèle une puissance libératrice. C’est une force d’émancipation. » Tout est dit.

Jean-Pierre Longre

23:11 Publié dans Essai, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : essai, autobiographie, laure murat, marcel proust, robert laffont, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

20/10/2024

La certitude de l’amour

Violaine Bérot, Nuits de Noces, (Editions) La Contre Allée, 2023

Violaine Bérot, Nuits de Noces, (Editions) La Contre Allée, 2023

C’est un livre hors normes, hors des normes sociales et hors des normes habituelles de la littérature. Un long poème (ou, si l’on veut, une suite de 32 brefs poèmes encadrés par la mort), combinant dans son harmonie profonde le lyrisme et la biographie (en l’occurrence celle de de la mère de l’autrice, narrée à la première personne), les vers et le récit, l’elliptique et l’explicite, l’émotion et le réalisme… Un petit livre par ses dimensions matérielles, mais qui mène le lecteur vers l’infini de l’amour, un amour qui a attendu longtemps avant d’enfin trouver réalité : « Au bout de tout ce temps / au bout de ces six ans plus un / arriva donc / ce jour. / Ce jour / au bout de tant de temps / de tant d’attente / au bout de si peu s’être vus / si peu connus / ce jour où / se marier. »

Car il est prêtre, un prêtre hors-normes lui aussi, cet homme dont la jeune fille est amoureuse, d’un amour exclusif, d’autant plus obstiné qu’elle n’aspire qu’à fuir les coups de son père, « Du père / des mâles de ma famille / de leur folie furieuse / de comment tout tremblait autour d’eux / des femmes terrorisées, soumises, atterrées, muettes ». C’est au bout de six ans que celui qu’elle attendait aura répondu à cette attente, six ans pendant lesquels il aura douté, flanché, écrit, six ans pendant lesquels il était retenu par « la Très Sainte Église / et tous ses bien-pensants, ses culs-bénis, ses grenouilles en tous genres ». Sa réponse finalement se fait au grand jour, non dans le secret réclamé par la hiérarchie qui aurait voulu, comme d’habitude, qu’elle devienne « femme cachée du curé / sa secrète maîtresse en l’Église / pouah. » Au grand jour, mariage à la mairie, malgré ceux qui « promettaient l’enfer. » Et ce fut non « pas une simple nuit », mais « une kyrielle / de nuits de noces / et se moquer / que ce soit la nuit ou le jour / et bien loin de la date des noces. », à rattraper tout ce temps perdu.

Et la vie. Il y eut l’arrivée des enfants, des « années vacillantes », des « coups du sort », la vieillesse, la maladie, mais toujours l’amour. « Pouvais-je l’imaginer / ce temps de la fin des temps / quand les corps se sont calmés / desséchés / et quand pourtant / il suffit de sa main / de ses doigts sur ma joue / pour que je frémisse / comme à la toute première / de toutes les nuits de noces. » Et pour finir la mort, le vide, les « lettres à relire », l’espoir insensé de revivre « la même histoire » – et c’est bien cela que réalise ce livre : la fille qui fait revivre, tout en poésie et en tendresse, l’amour de ses parents, l’amour exceptionnel de deux êtres qui ne pouvaient faire autrement que s’aimer.

Jean-Pierre Longre

10:37 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, biographie, récit, francophone, violaine bérot, (editions) la contre allée, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

06/10/2024

Micmac en Sicile

Yves Ravey, Taormine, Les éditions de minuit, 2022, Minuit Double, 2024

Yves Ravey, Taormine, Les éditions de minuit, 2022, Minuit Double, 2024

« Elle voulait en avoir le cœur net. Elle a dit, j’ai vu une forme, je te dis, on a percuté quelque chose, je ne sais pas, c’était… C’était quoi, Luisa ? enfin ? C’était… c’était, oui, je crois, une forme. » Venus prendre une semaine de vacances à Taormine, en Sicile, avec l’intention de reformer harmonieusement leur couple qui battait de l’aile, Luisa et Hammett (un prénom plein de résonances littéraro-policières) commencent par un mystérieux accident, sans doute suspect, avec leur voiture de location, « sur un chemin emprunté par erreur ». Il va falloir faire étape une nuit complète sur la place d’un village inconnu, faire effectuer une réparation clandestine, quitte à se faire arnaquer, se cacher de la police venue fouiller la chambre d’hôtel, fuir d’une manière ou d’une autre…

Ainsi résumée, l’intrigue pourrait être tout simplement celle d’un roman noir à la Dashiel Hammet, justement. Mais avec Yves Ravey, rien n’est vraiment simple. On avance en zigzags, avec des cahots et des soubresauts, le suspense confine à l’humour, qui lui-même confine à l’absurde et au tragique. Et sous le récit, indissociable de celui-ci, se posent les questions fondamentales de la responsabilité, des relations amoureuses, de la morale sociale ; des questions jamais ouvertement formulées, mais qui ne peuvent pas ne pas tarauder les lecteurs, même lorsqu’ils sont pris par l’intrigue.

Voilà l’art de Ravey : nous tenir apparemment à distance, et en même temps nous impliquer pleinement dans les méandres de sa narration et dans les tourments de ses personnages.

Jean-Pierre Longre

22:36 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, yves ravey, taormina, les éditions de minuit, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

05/10/2024

Maria Anna, Clara, Fanny, Alma et les autres

Lire, relire... Aliette de Laleu, Mozart était une femme, « Histoire de la musique classique au féminin », Stock, 2022, Champs Flammarion, 2024

Lire, relire... Aliette de Laleu, Mozart était une femme, « Histoire de la musique classique au féminin », Stock, 2022, Champs Flammarion, 2024

Maria Anna Mozart a été injustement oubliée ; ou si l’on en parle, c’est uniquement en tant que sœur du grand Wolfgang Amadeus. D’où le titre emblématique du livre d’Aliette de Laleu, qui introduit son « Histoire de la musique classique au féminin » en évoquant les sœurs de… (Maria Anna Mozart, donc, ou Fanny Mendelssohn) et les épouses de… (Clara Schumann, Alma Mahler…). « Combien de Maria Anna Mozart n’ont pas pu développer leur talent ou leur art parce que femmes ? »

L’autrice ne prétend pas faire une étude exhaustive sur les compositrices, interprètes ou cheffes d’orchestre sans lesquelles le patrimoine musical ne serait pas ce qu’il est, mais qui « ont été exclues du monde de la musique ». Toutefois, en dénonçant les préjugés tenaces, les oublis plus ou moins délibérés, les exclusions abusives, elle comble les importantes lacunes qui jonchent l’histoire de la musique. Car il y a parmi ces « effacées » des génies qui, si elles avaient été hommes, auraient connu la gloire.

Construit avec la clarté de la chronologie, l’ouvrage nous mène de l’antiquité (Sappho bien sûr) à l’époque contemporaine (qui paradoxalement a vu décliner la création féminine) en passant par le Moyen Âge (Hildegarde de Bingen, « star historique », ou, beaucoup moins connues, les « trobairitz », qui chantaient « pour le plaisir »), puis par la période baroque (avec, par exemple, un questionnement sur le rôle d’Anna Magdalena Bach), la période classique (notamment les révolutionnaires comme Hélène de Montgeroult), le Romantisme (les sœurs ou épouses de…), l’époque moderne (les sœurs Boulanger, les premières grandes cheffes etc.), et le XXe siècle, qui laisse des questions en suspens…

Construit avec la clarté de la chronologie, l’ouvrage nous mène de l’antiquité (Sappho bien sûr) à l’époque contemporaine (qui paradoxalement a vu décliner la création féminine) en passant par le Moyen Âge (Hildegarde de Bingen, « star historique », ou, beaucoup moins connues, les « trobairitz », qui chantaient « pour le plaisir »), puis par la période baroque (avec, par exemple, un questionnement sur le rôle d’Anna Magdalena Bach), la période classique (notamment les révolutionnaires comme Hélène de Montgeroult), le Romantisme (les sœurs ou épouses de…), l’époque moderne (les sœurs Boulanger, les premières grandes cheffes etc.), et le XXe siècle, qui laisse des questions en suspens…

L’étonnant, c’est que sur le nombre considérable de femmes musiciennes, si peu aient laissé un nom dans l’Histoire. Aliette de Laleu nous fait comprendre combien l’injustice des hommes a pesé sur cette absence. Injustice liée aux préjugés, par exemple, sur la prétendue incapacité des femmes à jouer de tel ou tel instrument, ou tout simplement à jouer dans un orchestre symphonique ; liée aussi à la condescendance manifestée à l’encontre de celles qui réussissent à diriger un orchestre (en réaction, de bienvenus orchestres féminins ont été créés au fil des années, et les conservatoires, sous la pression, ont ouvert leurs classes aux jeunes filles). Bref, si l’on veut avoir une vision réelle de l’histoire de la musique, il faut lire ce livre, qui donne aussi de belles idées d’auditions d’œuvres trop méconnues et de lectures complémentaires. Et espérons, comme Aliette de Laleu, que son travail, à la fois très documenté et tout à fait accessible, portera ses fruits.

Jean-Pierre Longre

https://editions.flammarion.com

19:51 Publié dans Essai, Histoire, Musique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : essai, musique, histoire, francophone, aliette de laleu, éditions stock, jean-pierre longre, flammarion | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

04/10/2024

Un « écrivain total »

Ainsi parlait / Aşa grăit-a Mihai Eminescu, dits et maximes de vie choisis et traduits du roumain par Nicolas Cavaillès, édition bilingue, Arfuyen, 2024

Ainsi parlait / Aşa grăit-a Mihai Eminescu, dits et maximes de vie choisis et traduits du roumain par Nicolas Cavaillès, édition bilingue, Arfuyen, 2024

De Mihai Eminescu, le grand public amateur connaît surtout la poésie fulgurante et désespérée, nourrie du fameux « dor » roumain, « sentiment douloureux et profond », rêve et regret à la fois ; il sait moins, ce grand public, que le chantre de « Luceăfarul », Lucifer le « porteur de lumière », est surtout un « écrivain total ». Nicolas Cavaillès, dans sa présentation au titre prometteur (« Un joyau de la littérature universelle »), explique parfaitement comment « cette étoile devint un phénomène culturel essentiel et incontournable en Roumanie et en Moldavie » ; à la fois « poète maudit » mort trop tôt, « écrivain prolifique et polygraphe », il est une figure encore trop méconnue des lecteurs francophones.

Les morceaux ici choisis, précisément traduits et dûment référencés à la fin du volume sont une excellente approche de l’universalité des préoccupations, du style et du génie d’Eminescu. Vers ou prose, ces brefs fragments abordent, dans le style ramassé de l’aphorisme, tous les thèmes qui fondent la littérature et la philosophie, l’existence et l’essence. « Qu’est-ce à la fin que l’amour ? Du rêve et des apparences, / Des habits étincelants dont revêtir les souffrances. » Évidemment, l’art et la poésie sont mis en avant, car « Un homme médiocre pourra faire un grand politicien, dans certaines circonstances, mais il ne deviendra jamais un grand poète, sous aucune circonstance. » – et le propos satirique alterne ou se marie avec l’expression du désespoir : « Rien ne démoralise plus un peuple que de voir ériger la nullité et le manque de culture au titre de mérites. » Le poète peut-il réunir tous les états d’esprit ? Réponse : « L’homme mélancolique pleure, l’homme joyeux rit, tandis que celui qui est né avec un caractère inaltérable et des prédispositions au scepticisme sifflote. » Et, pas complètement inattendu : « Comme une sorte de refuge face aux nombreux inconvénients de la vie, Dieu dans sa haute bienveillance a donné à l’être humain le rire, avec toute sa gamme, depuis le sourire ironique jusqu’à l’éclat homérique. »

Les morceaux ici choisis, précisément traduits et dûment référencés à la fin du volume sont une excellente approche de l’universalité des préoccupations, du style et du génie d’Eminescu. Vers ou prose, ces brefs fragments abordent, dans le style ramassé de l’aphorisme, tous les thèmes qui fondent la littérature et la philosophie, l’existence et l’essence. « Qu’est-ce à la fin que l’amour ? Du rêve et des apparences, / Des habits étincelants dont revêtir les souffrances. » Évidemment, l’art et la poésie sont mis en avant, car « Un homme médiocre pourra faire un grand politicien, dans certaines circonstances, mais il ne deviendra jamais un grand poète, sous aucune circonstance. » – et le propos satirique alterne ou se marie avec l’expression du désespoir : « Rien ne démoralise plus un peuple que de voir ériger la nullité et le manque de culture au titre de mérites. » Le poète peut-il réunir tous les états d’esprit ? Réponse : « L’homme mélancolique pleure, l’homme joyeux rit, tandis que celui qui est né avec un caractère inaltérable et des prédispositions au scepticisme sifflote. » Et, pas complètement inattendu : « Comme une sorte de refuge face aux nombreux inconvénients de la vie, Dieu dans sa haute bienveillance a donné à l’être humain le rire, avec toute sa gamme, depuis le sourire ironique jusqu’à l’éclat homérique. »

Oui, l’ « écrivain total », qui, nous dit Nicolas Cavaillès, « n’aura pas connu l’union avec son contraire, principe originel de la vie humaine », est pourtant une « étoile paradoxale ». Pour le poète, « les antithèses sont la vie », et « on ne peut élever une butte sans engendrer à côté une fosse ». Eminescu, poète pessimiste par-dessus tout et malgré tout, hanté par le malheur et par la mort qui l’emportera très tôt, « grand esprit » pour qui « tout est problème » (selon ses propres mots), est aussi celui qui nous révèle « l’infinité du temps ».

Jean-Pierre Longre

17:46 Publié dans Essai, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : essai, poésie, roumanie, mihai eminescu, nicolas cavaillès, arfuyen, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

28/09/2024

Ne pas oublier… Des étrangers morts pour la France

Jean-David Morvan, Thomas Tcherkézian, Missak, Mélinée et le groupe Manouchian, « Les Fusillés de l’affiche rouge », préface de Georges Duffau-Epstein, cahier historique de Thomas Fontaine, Dupuis, 2024

Jean-David Morvan, Thomas Tcherkézian, Missak, Mélinée et le groupe Manouchian, « Les Fusillés de l’affiche rouge », préface de Georges Duffau-Epstein, cahier historique de Thomas Fontaine, Dupuis, 2024

Ils étaient dix sur la célèbre « affiche rouge » diffusée par l’occupant ; ils furent vingt-trois à être fusillés au Mont-Valérien le 21 février 1944, sans compter Golda Bancic, qui fut guillotinée le 10 mai suivant. « Vingt et trois étrangers et nos frères pourtant / Vingt-et trois amoureux de vivre à en mourir / Vingt et trois qui criaient la France en s’abattant. », chante la fin du poème d’Aragon. Étrangers morts pour la France, à la tête desquels Missak Manouchian ; né en 1906, poète et féru de littérature, arrivé en France en 1924 après avoir vécu le drame du génocide arménien, il adhère au PCF en 1934 et s’engage dans la MOI (Main-d’Œuvre Immigrée, puis les FTP-MOI, le fameux groupe de Résistance).

C’est son histoire que raconte l’album de Jean-David Morvan et Thomas Tcherkézian – son histoire personnelle, l’enfance, le massacre de son peuple, la fuite vers la France, la rencontre et l’amour de Mélinée (née en 1913 à Constantinople), l’engagement malgré son aversion pour la violence. Mais c’est aussi une histoire collective, celle de tous ces résistants étrangers qui ont lutté au péril de leur vie contre l’occupant allemand et ses sbires français : attentats contre des responsables ou des groupes de soldats, opérations de sabotage – histoires de patriotisme, d’amitié et d’amour, accompagnées de portraits, visages parlants et biographies essentielles de ces hommes et femmes au courage indéfectible, venus de partout, Arménie, Turquie, Pologne, Roumanie, Hongrie, Italie, Espagne, Ukraine, et aussi France.

Cet ouvrage réunit l’esthétique du graphisme, la réalité de l’Histoire, et surtout l’émotion véritable que provoquent les destinées de personnes vues dans leur volonté et leur sensibilité. Ouvert par le fameux poème d’Aragon, il se referme sur des « extraits des dernières lettre connues des 23 », précédés de la si touchante lettre de Missak à Mélinée, « Ma chère Mélinée, ma petite orpheline bien-aimée… ». Pour conclure ce bel album, quelques phrases parmi les dernières : « Tout ce que j’ai à vous dire, c’est que vous ne devez pas vous attrister mais être gais au contraire, car pour vous viennent les lendemains qui chantent » (Thomas Elek) ; « Je meurs avec la conscience tranquille et avec la conviction que demain tu auras une vie et un avenir plus heureux que ta mère » (Golda Bancic à sa fille) ; « Bonheur à ceux qui vont nous survivre et goûter la douceur de la Liberté et de la Paix de demain » (Missak Manouchian) ; « Je meurs pour la Liberté » (Stanislas Kubacki). Ne pas oublier…

Jean-Pierre Longre

11:36 Publié dans Histoire, Mots et images | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bande dessinée, histoire, essai, jean-david morvan, thomas tcherkézian, missak manouchian, georges duffau-epstein, thomas fontaine, dupuis, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

23/09/2024

Mort suspecte en Égypte

Christopher Bollen, Le disparu du Caire, traduit de l’anglais (États-Unis) par Blandine Longre, Calmann Lévy, 2024

Christopher Bollen, Le disparu du Caire, traduit de l’anglais (États-Unis) par Blandine Longre, Calmann Lévy, 2024

Employé comme technicien spécialisé dans une firme américaine de vente d’armes, Éric, en poste au Caire, est retrouvé mort en bas de sa chambre d’hôtel, après une chute depuis le troisième étage. On sent que cette mort recèle des mystères, d'autant que les patrons d’Éric, ainsi que les autorités égyptiennes et américaines, la qualifient très vite, trop vite, de suicide. Cate, sa sœur, décide d’aller enquêter sur place et s’envole du Massachussetts à destination du Caire. Dès son arrivée, elle est victime d’une tentative d’enlèvement, ce qui confirme ses soupçons. « Les hommes qui avaient essayé de l’enlever avaient su qu’elle arriverait ce jour-là. On avait attendu sa venue et décidé de s’emparer d’elle au moment où elle quitterait l’aéroport. Éric avait travaillé pour l’industrie mondiale de l’armement, et c’étaient peut-être ses meurtriers qui étaient maintenant à la poursuite de Cate. »

On le voit, ça commence fort, et la suite est à l’avenant. Heureusement, elle va être prise en charge par Omar, un jeune homme qui a fait ses études en Angleterre et qui en même temps sait ce que sont les contraintes morales et politiques de la vie dans une Égypte gouvernée d’une poigne dictatoriale par Al-Sissi. Outre les considérations sur le régime du pays et sur le rôle des marchands d’armes dans les conflits qui gangrènent le monde, c’est l’occasion pour l’auteur de décrire la vie de la capitale égyptienne, grouillante jusqu’à l’étouffement, bruyante jusqu’au vacarme, sur un fond de crainte et de méfiance. Au milieu de tout cela, Cate se débat, avec l’ardeur du désespoir, pour faire la lumière sur la mort de son frère.

Entre New-York, où la jeune femme vit habituellement, les Berkshires (ouest du Massachussetts), où vit sa famille, le Caire et ses différents quartiers, ses hôtels de luxe et ses logements miséreux, mais aussi Siouah, dans le désert égyptien, où se déroulent les essais de lance-missiles, nous suivons l’histoire des protagonistes dans un récit dramatique où les rebondissements, le suspense et les surprises ne manquent pas. Cate, avec l’aide d’Omar et de quelques autres, sera allée sans répit au bout de ses possibilités pour percer les secrets et réhabiliter la mémoire de son frère, laissant aux lecteurs le soin de découvrir les véritables tenants et aboutissants de sa mort. Haletant jusqu’à la fin.

Jean-Pierre Longre

18:31 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, anglophone, christopher bollen, blandine longre, calmann lévy, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

15/09/2024

Pour le jazz

Alain Gerber, L’histoire du Be-bop, Miles Davis ; Un Noël de Jelly Roll Morton, Frémeaux & Associés, 2024

Alain Gerber, L’histoire du Be-bop, Miles Davis ; Un Noël de Jelly Roll Morton, Frémeaux & Associés, 2024

Martial Solal, Mon siècle de jazz, Frémeaux & Associés, 2024

Guillaume Nouaux, La naissance de la batterie, Frémeaux & Associés, 2024

L’éditeur producteur Frémeaux & Associés est un vecteur incontournable de la connaissance du jazz. En témoignent tous les ouvrages qu’il fait paraître sur le sujet. Parmi les plus récents, deux sont signés Alain Gerber : L’histoire du Be-bop, Miles Davis, qui reprend les livrets et notices discographiques que l’écrivain a rédigés, avec Daniel Nevers et Alain Tercinet, pour l’histoire du jazz appelée « The Quintessence ». « En un style cadencé, l’auteur examine à la loupe les parcours biographiques et musicaux de Miles Davis, Charlie Parker, Dizzy Gillespie,  Thelonious Monk, Jay Jay Johnson, Bud Powell, Kenny Clarke, Max Roach, Roy Haynes et Sarah Vaughan, dont les destins, les accents virtuoses et les inventions formelles feront la postérité du mouvement Be-bop. » (Patrick Frémeaux). Second ouvrage : Un Noël de Jelly Roll Morton, « Une aventure de l’inventeur autoproclamé du jazz », à propos duquel Patrick Frémeaux, toujours lui, écrit : « Délectable à souhait, Un Noël de Jelly Roll Morton donne la parole à celui qui n’hésitait pas à écrire « inventeur du jazz » sur ses cartes de visite, un certain Ferdinand Joseph Lamothe dont les multiples compositions ont durablement imprimé l’histoire de la musique américaine. » Inlassable historien du jazz, Alain Gerber l’est assurément, et plein d’érudition, mais pas seulement : en toutes circonstances, dans tous les contextes, il reste un virtuose des mots.

Thelonious Monk, Jay Jay Johnson, Bud Powell, Kenny Clarke, Max Roach, Roy Haynes et Sarah Vaughan, dont les destins, les accents virtuoses et les inventions formelles feront la postérité du mouvement Be-bop. » (Patrick Frémeaux). Second ouvrage : Un Noël de Jelly Roll Morton, « Une aventure de l’inventeur autoproclamé du jazz », à propos duquel Patrick Frémeaux, toujours lui, écrit : « Délectable à souhait, Un Noël de Jelly Roll Morton donne la parole à celui qui n’hésitait pas à écrire « inventeur du jazz » sur ses cartes de visite, un certain Ferdinand Joseph Lamothe dont les multiples compositions ont durablement imprimé l’histoire de la musique américaine. » Inlassable historien du jazz, Alain Gerber l’est assurément, et plein d’érudition, mais pas seulement : en toutes circonstances, dans tous les contextes, il reste un virtuose des mots.

Autres parutions récentes chez Frémeaux & Associés : Mon siècle de jazz, autobiographie du fameux Martial Solal, préfacée par… Alain Gerber, qui annonce avec brio ce qu’on s’apprête à lire : « Dans son écriture comme dans sa musique, Martial ne donne pas son temps au temps. Le tempo est sa seule affaire. » et un peu plus loin : « Cet écrivain-là ne veut pas se contenter d’exposer ses souvenirs : il veut les vivre, ici et maintenant. » Puis, de Guillaume Nouaux, La naissance de la batterie. « Les origines de la batterie et les premiers batteurs à La Nouvelle-Orléans », fort volume écrit par « l’un des plus grands batteurs de jazz de sa génération », qui, nous disent Augustin Bondoux et Patrick Frémeaux, « établit ici une typologie claire et précise des éléments historiques, culturels, techniques et contextuels qui ont permis l’émergence de cet instrument » et « revient

Autres parutions récentes chez Frémeaux & Associés : Mon siècle de jazz, autobiographie du fameux Martial Solal, préfacée par… Alain Gerber, qui annonce avec brio ce qu’on s’apprête à lire : « Dans son écriture comme dans sa musique, Martial ne donne pas son temps au temps. Le tempo est sa seule affaire. » et un peu plus loin : « Cet écrivain-là ne veut pas se contenter d’exposer ses souvenirs : il veut les vivre, ici et maintenant. » Puis, de Guillaume Nouaux, La naissance de la batterie. « Les origines de la batterie et les premiers batteurs à La Nouvelle-Orléans », fort volume écrit par « l’un des plus grands batteurs de jazz de sa génération », qui, nous disent Augustin Bondoux et Patrick Frémeaux, « établit ici une typologie claire et précise des éléments historiques, culturels, techniques et contextuels qui ont permis l’émergence de cet instrument » et « revient  également sur les pionniers, les premiers grands maîtres et les figures incontournables qui ont façonné et stylisé la batterie. »

également sur les pionniers, les premiers grands maîtres et les figures incontournables qui ont façonné et stylisé la batterie. »

Avis aux amateurs comme aux spécialistes, aux pratiquants comme aux auditeurs, « Frémeaux & Associés est depuis 30 ans l’éditeur-producteur de référence – en CD audio, téléchargement, et désormais livre et livre numérique – pour les collections de musiques du XXe siècle », sans oublier « le patrimoine parlé phonographique et radiophonique, et les cours de sciences humaines, d’histoire et de philosophie. »

Jean-Pierre Longre

15:36 Publié dans Musique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : essai, musique, alain gerber, martial solal, guillaume nouaux, frémeaux & associés, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

12/09/2024

Affrontements aux États-Désunis

Lire, relire... Douglas Kennedy, Et c’est ainsi que nous vivrons, traduit de l’anglais (États-Unis) par Chloé Royer, Belfond, 2023, Pocket, 2024

Lire, relire... Douglas Kennedy, Et c’est ainsi que nous vivrons, traduit de l’anglais (États-Unis) par Chloé Royer, Belfond, 2023, Pocket, 2024

C’est l’histoire, racontée par elle-même, de Samantha Stengel, agente secrète de la République Unie, l’une des deux faces ennemies des anciens États-Unis d’Amérique. Nous sommes en 2045, et le pays est depuis plusieurs années coupé en deux par une frontière qui ressemble étrangement à l’ancien rideau de fer européen. D’un côté, cette République Unie où tout a été organisé dans le sens de l’égalité sociale, de la sécurité pour tous, de la libéralisation des mœurs – avec, revers radical de la médaille, une surveillance constante des citoyens par le « Système » grâce à une puce Chadwick (du nom de son inventeur). De l’autre côté, la Confédération Unie, mélange de maccarthysme et de trumpisme, gouvernée par les « Douze apôtres », regroupe les États les plus conservateurs du point de vue des mœurs et de la religion, avec punitions allant jusqu’à la peine de mort pour les récalcitrants. Entre les deux, une « zone neutre » permettant, au prix de démarches complexes, de passer d’un côté à l’autre.

Dans ce contexte, Samantha doit mener à bien une mission périlleuse, et qui l’implique personnellement, de l’autre côté de la frontière. Personnalité indépendante, qui a appris à maîtriser ses émotions, ses réactions et ses paroles, sans toutefois négliger les plaisirs de la vie, elle ne peut cependant échapper ni aux ordres qui lui sont donnés, ni à son passé familial ni aux ruses de l’adversaire. D’où la violence de ses aventures et les surprises que ménage le récit, qui prend ainsi des allures de roman d’espionnage, avec tous les ingrédients requis.

Dans ce contexte, Samantha doit mener à bien une mission périlleuse, et qui l’implique personnellement, de l’autre côté de la frontière. Personnalité indépendante, qui a appris à maîtriser ses émotions, ses réactions et ses paroles, sans toutefois négliger les plaisirs de la vie, elle ne peut cependant échapper ni aux ordres qui lui sont donnés, ni à son passé familial ni aux ruses de l’adversaire. D’où la violence de ses aventures et les surprises que ménage le récit, qui prend ainsi des allures de roman d’espionnage, avec tous les ingrédients requis.

Si Et c’est ainsi que nous vivrons se lit comme un thriller, il revêt d’autres dimensions : celles d’un récit d’anticipation dystopique, où l’on retrouve, bien sûr, des réminiscences du Meilleur des mondes d’Aldous Huxley (le côté inhumain), de 1984 de George Orwell (le côté « Big Brother »), de Fahrenheit 451 de Ray Bradbury (le côté anti-culturel) ou de La ballade de Lila K de Blandine Le Callet (le côté pathétique), mais aussi celles d’un manifeste politique dénonçant les abus qui pointent largement dans les civilisations actuelles, que ce soit la dictature répressive des idéologies religieuses et de la morale réactionnaire, ou celle, plus insidieuse, de la surveillance constante des citoyens. Douglas Kennedy, qui maîtrise parfaitement, comme on le sait, l’art de la narration à rebondissements, laisse ainsi éclater les angoisses caractéristiques de notre époque.

Jean-Pierre Longre

23:18 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, anglophone, douglas kennedy, chloé royer, belfond, jean-pierre longre, pocket | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

10/09/2024

La dernière montagne

Toine Heijmans, Dette d’oxygène, traduit du néerlandais par Françoise Antoine, Belfond, 2023, 10/18, 2024

Toine Heijmans, Dette d’oxygène, traduit du néerlandais par Françoise Antoine, Belfond, 2023, 10/18, 2024

Walter a été initié à l’escalade par Lenny en grimpant et regrimpant sur une pile de pont. Ainsi, dans le pays le plus plat qui soit, les Pays-Bas, les deux amis se passionnèrent pour la haute montagne. « De loin, j’appris à connaître l’Eiger et l’Everest, l’aiguille Verte et le Changabang. Les piliers, les couloirs, les solos et les directissimes. Lenny m’interrogea jusqu’à ce que je puisse débiter dans l’ordre et sans me tromper les noms des quatorze sommets de plus de huit mille mètres ainsi que ceux des plus hautes montagnes sur chacun des sept continents. Les voies normales, les voies exceptionnelles. Les drames et les victoires – pour peu qu’on le voie ainsi. » Apprentissage de l’esprit et du corps, rapidement mis en pratique : les deux amis se mirent à gravir tous les sommets, toutes les voies qu’ils purent, du massif du Mont Blanc à l’Himalaya, découvrant l’exaltation et les souffrances, les victoires et les défaites de l’alpinisme, la solitude des parois et la foule des camps de base, les déserts minéraux et la promiscuité des bivouacs, la soif de vie et les réalités de la mort.

Le récit commence à l’altitude de 8188 mètres sur un sommet de l’Himalaya, et se termine à la même altitude, sur le même sommet. Entre temps se déroulent les péripéties, les souvenirs, les regrets, les évocations des grands disparus, ces « conquérants de l’inutile », comme les a nommés Lionel Terray. « Les cimes sont objectivement inutiles, renchérit Walter, elles ne produisent rien, contrairement aux vallées. Ou contrairement aux cols, par lesquels on peut mener du bétail ou transporter des marchandises : eux au moins offrent une perspective de progrès. Ici, on ne fabrique rien. Ici, on décompose, cellule par cellule. » On passe d’une altitude à l’autre (les titres des chapitres sont à cet égard très précis), d’un personnage à l’autre – les héros et héroïnes avec leurs forces et leurs faiblesses, leurs histoires et leurs légendes, Hillary et Tensing (le Néo-Zélandais ayant eu tendance à s’approprier un mérite qui revenait largement au Sherpa), Alison Hargeaves, Reinhold Messner, Wanda Rutkiewicz, Walter Bonatti, Herzog et Lachenal, Whymper, Toni Kurz… et même Pétrarque, « le premier alpiniste de l’histoire » avec son ascension du Mont Ventoux le 26 avril 1336.

Le récit commence à l’altitude de 8188 mètres sur un sommet de l’Himalaya, et se termine à la même altitude, sur le même sommet. Entre temps se déroulent les péripéties, les souvenirs, les regrets, les évocations des grands disparus, ces « conquérants de l’inutile », comme les a nommés Lionel Terray. « Les cimes sont objectivement inutiles, renchérit Walter, elles ne produisent rien, contrairement aux vallées. Ou contrairement aux cols, par lesquels on peut mener du bétail ou transporter des marchandises : eux au moins offrent une perspective de progrès. Ici, on ne fabrique rien. Ici, on décompose, cellule par cellule. » On passe d’une altitude à l’autre (les titres des chapitres sont à cet égard très précis), d’un personnage à l’autre – les héros et héroïnes avec leurs forces et leurs faiblesses, leurs histoires et leurs légendes, Hillary et Tensing (le Néo-Zélandais ayant eu tendance à s’approprier un mérite qui revenait largement au Sherpa), Alison Hargeaves, Reinhold Messner, Wanda Rutkiewicz, Walter Bonatti, Herzog et Lachenal, Whymper, Toni Kurz… et même Pétrarque, « le premier alpiniste de l’histoire » avec son ascension du Mont Ventoux le 26 avril 1336.

Nous vivons avec Walter et Lenny, d’autres compagnons comme Bart ou Monk, les joies de la victoire sur les éléments et sur soi, mais aussi les douleurs, les épuisements et les désespoirs devant la violence impitoyable et mortelle de la nature. Nous apprenons aussi beaucoup, certes sur les techniques modernes mises à la disposition des grimpeurs d’aujourd’hui, mais aussi sur l’industrie commerciale qui mène les grandes expéditions himalayennes sur des itinéraires parfaitement préparés par les Sherpas jusqu’aux abords des sommets, sur les camps de base devenus de vraies villes de tentes avec toutes les commodités. Surtout, sur la constitution du corps humain et ses capacités de résistance et de survie. Et finalement ceci : « Nous autres, alpinistes, appartenions à la montagne, au même titre que les chamois, et cela nous donnait le droit d’entreprendre des expéditions inconcevables. » Dette d’oxygène est un hymne à la haute montagne, un hymne magnifique, lucide et sans concessions.

Jean-Pierre Longre

23:30 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, montagne, néerlandais, pays-bas, toine heijmans, françoise antoine, belfond, jean-pierre longre, 1018 | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

08/09/2024

Deux romans en un (ou l’inverse)

Lire, relire... Patrice Jean, L’homme surnuméraire, Motifs, 2021, rééd. Litos / Motifs, 2023

Lire, relire... Patrice Jean, L’homme surnuméraire, Motifs, 2021, rééd. Litos / Motifs, 2023

Deux protagonistes se partagent le roman de Patrice Jean, chacun avec son entourage, épouse, enfants éventuels, amis ou relations de passage… Il y a d’abord Serge Le Chenadec, qui est effectivement « surnuméraire » dans sa famille et dans la société : après une phase d’amour partagé avec sa femme, après avoir rempli son devoir conjugal et procréateur, le voilà ignoré par ses enfants et méprisé par son épouse, qui nourrit d’autres ambitions que celles du vulgaire agent immobilier qu’est son mari. Et il y a, dans une seconde phase romanesque, Clément, qui raconte à la première personne comment, lui qui n’a connu que de petits boulots, il se fait embaucher par un éditeur dans le vent pour remanier, censurer, édulcorer les œuvres littéraires du passé (puis du présent) dans le sens de la morale actuelle, d’un « humanisme » intransigeant qui exige d’ôter des chefs d’œuvre toute trace de sexisme, de colonialisme, de racisme – on voit l’idée…