12/07/2022

Une fille des livres et de l’eau

Julia Kerninon, Liv Maria, L’iconoclaste, 2020, Folio, 2022

Julia Kerninon, Liv Maria, L’iconoclaste, 2020, Folio, 2022

Thure Christensen, jeune marin norvégien, s’arrêta un jour sur une île bretonne où il fit la connaissance de Mado, qui tenait le « café-restaurant-épicerie que possédait depuis toujours la famille Tonnerre. » Et en 1970 naquit Liv Maria, sous le signe des livres qu’aimait son père et de la vie insulaire que menait sa mère. « Son père était un lecteur, et sa mère était une héroïne. »

Une ascendance qui marquera ses goûts et son tempérament. Envoyée à 17 ans à Berlin par sa mère, elle y vivra une aventure dont le secret la suivra toute sa vie. De retour dans son île, c’est la mort de ses parents qui l’attend. Ce sera ensuite le Chili, où elle sera l’associée et la maîtresse d’un entrepreneur, puis se consacrera à l’élevage de chevaux. De retour dans son île, elle y rencontre Flynn, qui l’emmène en Irlande et devient un mari idéal, avec qui elle aura deux enfants. Elle tiendra une librairie, « le rêve qui devient réalité. » Mais ce rêve familial et livresque n’efface pas la tache indélébile, le secret inavouable qui la mine et s’est réveillé lorsqu’elle est arrivée dans le pays de Flynn. « C’était tellement inouï. Peut-être aurait-elle pu alors tout dire – pas tout, bien sûr – mais au moins une partie, et cet épisode serait devenu une romantique légende familiale. »

Liv Maria Christensen est bien plus que la protagoniste de ce qui pourrait être un roman d’aventures, de voyages, d’amours. « Fille unique du lecteur et de l’insulaire », elle est une femme d’exception, qui a vécu ce que son père disait déjà à propos de sa mère : « Les chemins difficiles qui semblent être les seuls qu’elle connaisse. » Voilà qui résume la destinée mouvementée, narrée avec vigueur et brio, de « la Norvégienne et la Bretonne. Je suis une mère, je suis une menteuse, je suis une fugitive, et je suis libre. » Elle est celle que l’on croit bien connaître, et dont même son mari n’a jamais pu sonder tous les mystères. Elle est un roman, elle est l’océan.

Jean-Pierre Longre

18:13 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, julia kerninon, l’iconoclaste, 2020, folio, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

28/06/2022

« Elle avait toujours raison »

Alain Joubert, Toyen. Petits faits et gestes d’une très grande dame, Ab irato, 2022

Alain Joubert, Toyen. Petits faits et gestes d’une très grande dame, Ab irato, 2022

Comptée au nombre des surréalistes, née à Prague et figure majeure de l’avant-garde tchèque, Toyen (Maria Čerminová, 1902-1980) dépasse largement les limites des classifications. Créatrice avec Jindřich Štyrský de l’artificialisme et fondatrice du mouvement surréaliste tchèque, elle rejoint après la guerre le groupe français, liée d’une forte amitié avec certains de ses membres. L’exposition de ses œuvres (peintures, collages, dessins etc.) au Musée d’Art Moderne de Paris (jusqu’au 24 juillet 2022) témoigne de l’originalité de son œuvre.

Cette originalité, Alain Joubert (1936-2021) en témoigne à sa manière, celle de quelqu’un qui, lui-même partie prenante dans les activités surréalistes des années 1950-1960, a connu Toyen dans sa vie quotidienne, dont il évoque ici « quelques moments », montrant combien sa « vie réelle » a pu influer sur sa « vraie vie », celle de l’art. Alors nous voici embarqués avec elle au café où elle retrouvait André Breton et son groupe, ainsi que ses « complices » Benjamin Péret, Charles Estienne et quelques autres. Nous voici confrontés à un langage que l’auteur appelle « le toyen », fort en accent et en images nouvelles, du genre : « Ti sais, moi, j’y bouffe du cinéma ! » ; ou partageant avec elle des tâches ménagères qu’elle considérait comme secondaires, et un goût inattendu pour le Rock de Vince Taylor ; ou séjournant avec elle à Saint-Cirq-Lapopie, s’adonnant à la natation ou à des mimes endiablés devant ses compagnons ; ou encore à l’hôpital, où elle manifestait ouvertement sa détestation de la religion et son éloignement de toutes « racines », se caractérisant par deux mots : surréaliste et APATRIDE.

Relatés sur le mode personnel, émaillés d’anecdotes savoureuses et d’illustrations photographiques, ponctués par le tableau « L’échiquier » (1963), ces « petits faits et gestes d’une très grande dame » révèlent une personnalité hors du commun, dynamique, robuste physiquement, intellectuellement, esthétiquement. Et comme l’écrit Alain Joubert : « Soyons clairs : elle avait toujours raison… ».

Jean-Pierre Longre

09:39 Publié dans Essai, Mots et images | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : récit, biographie, illustrations, francophone, alain joubert, jean-pierre longre, toyen, ab irato | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

14/06/2022

Pas à pas vers l’espérance

Denis Clavel, Monologue du silence, éditions Esope, 2022

Denis Clavel, Monologue du silence, éditions Esope, 2022

Monologue du silence est ce qu’on peut appeler un livre précieux. Précieux par sa forme : mise en page d’une sobre perfection, mise en regard esthétique des mots et des images ; précieux par son contenu : la poésie que révèle l’épaisseur des vers dans une substantielle économie verbale, le mystère que recèlent les illustrations. Celles-ci exploitent les ressources du dessin, de la peinture, de la photographie : paysages, objets et êtres de la nature, lignes suggestives, profondeurs colorées, évocations d’un infini vertical et horizontal. Cela pour chaque page de droite.

À gauche, des textes. Poèmes brefs, lapidaires, aphoristiques. Mais une brièveté qui en dit long. Car dans l’omniprésence visuelle et auditive du silence annoncé par le titre, la polysémie du langage joue un rôle majeur : comment saisir le mot « sens » lui-même (« direction / ou / signification ») ? Sans compter une troisième acception qui parcourt le livre : les sensations mêlées, ouïe, vue, odorat, grâce auxquelles on tente de percer les énigmes de la nature, de chercher par exemple « à comprendre / ce que dit la rivière », ou à contempler « l’extase d’un oiseau » (et ne pas se contenter de « jeter [son] regard »).

On voudrait tout citer, tant la densité du recueil, qui utilise si peu de mots pour dire l’essentiel, qui fait résonner le silence d’harmoniques profondes, qui donne à entrevoir la beauté de l’existence (l’être au-delà du paraître), tant cette densité, donc, nous permet de dépasser le pessimisme de l’absence, la « misérable mort », pour parvenir vers par vers, pas à pas, à l’espérance finale. Un vaste parcours artistique et méditatif ouvert par la promesse qu’esquisse la phrase initiale : « J’écoute l’invisible ».

Jean-Pierre Longre

18:29 Publié dans Littérature, Mots et images | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : poésie, francophone, dessin, photographie, peinture, denis clavel, éditions esope, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

01/06/2022

« Le son des mots réconciliés »

Nicolas Gruszkiewicz, Au matin de la Grande journée, encres de Valérie Ghévart, Éditions La Centaurée, 2022

Nicolas Gruszkiewicz, Au matin de la Grande journée, encres de Valérie Ghévart, Éditions La Centaurée, 2022

Les mots se répandent sur la page blanche comme des notes sur une partition, comme des instruments dans un orchestre, sonnent verticalement, horizontalement et en épaisseur, comme une symphonie. Ils flottent sur l’eau immobile, comme de frêles embarcations, lestés du poids de leurs harmoniques et de leurs significations, seuls ou en petits groupes obstinés forçant « le silence féroce » du vide. Çà et là, les encres tout en nuances et en forme de feuille dressent leur pointe vers des hauteurs muettes, en une verticalité qui répond à celle des poèmes, que l’on suit, bien obligé, vers le mystère de leur profondeur. Et voilà qu’on ne peut « rester immobile. »

De quoi nous parlent-ils, ces poèmes ? De la nature, du ciel, de l’eau, de la lumière, du vent, du sable, de la terre, du feu – des éléments dont la présence est immuable, mais que la mue des mots transcende, que la poésie rassemble contre la fuite du temps. Les années passent, la vieillesse gagne, mais il y a toujours un peu de lumière, et la parole respire. Contre « l’embarras du labyrinthe », se dresse « la mémoire aux lèvres d’argile », mais aussi « l’ocre sonore », les « feux mouillés », la « terre d’écume » - bref, synesthésies, oxymores et autres audaces verbales, tout ce que les mots peuvent se permettre, entre le silence et la solitude, pour préserver les « jours heureux ».

Dans ce beau recueil qui fait entendre « le son des mots réconciliés », « les questions du vent » et bien d’autres choses encore, le poète « adresse [ses] cris au ciel », et nous l’accompagnons, murmurant avec lui : « Merci pour la lumière ».

Jean-Pierre Longre

09:27 Publié dans Littérature, Mots et images | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, illustration, francophone, nicolas gruszkiewicz, valérie ghévart, éditions la centaurée, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

12/05/2022

La puissance de l’imaginaire

Manuel Anceau, Il y a un pays, dessins d’Ève Mairot, Ab irato, 2021

Manuel Anceau, Il y a un pays, dessins d’Ève Mairot, Ab irato, 2021

« Les rêves se disent et se perpétuent, bien qu’exprimer (fût-ce entre deux bouchées de pâté à la viande) ce qui n’est pas autre chose, après tout, qu’un fort sentiment de désarroi, ce soit tout aussi bien pleurer sur son propre sort. Qu’on me comprenne : on ne peut pas passer sa vie comme Livisse à avoir le nez en l’air. » Livisse (remarquez l’art de la déclinaison chez M anuel Anceau : il y a eu Livaine, Lormain, Lieuve, Louvet, il y aura Liviane, Lise, Livia, Yvonne, Ivor, Yvan…), Livisse, donc, le protagoniste de la première des douze nouvelles (quu donne son titre au recueil), après avoir été souffre-douleur dans son enfance, est devenu un adulte dont la force est celle des simples, ce qui lui permet d’aller « lentement, mais sûrement, vers le rêve bienheureux. »

La tonalité est donnée. Les récits qui suivent disent la puissance de l’imaginaire, tout en maintenant les personnages ancrés dans le réel (celui du « pâté à la viande », de la terre et de maints éléments de la vie quotidienne). Nous avons affaire, successivement, à Nils, rejeton d’une famille de grands bourgeois, fortement intéressé par les champignons vénéneux ; à trois condamnés attendant d’être fusillés au pied de la statue du glorieux « Leunuk », héros et « grand-père débonnaire » de la nation ; à un jeune conférencier qui se sort d’un mauvais pas d’une manière inattendue et lumineuse ; à un groupe d’enfants qui, sous la conduite autoritaire d’Irène, dix ans, construit une « arche » en prévision d’un hypothétique déluge, et la catastrophe qui survient n’est pas celle que l’on attendait ; à un homme dont la mère a sacrifié sa carrière de cantatrice, et qui le regrette ; au montage d’un télescope géant dans l’Himalaya, accompagné de querelles et de visions fantastiques ; à une fillette qui dit voir apparaître des fées, ce qui perturbe la fratrie ; aux souvenirs amoureux et aux regrets d’un homme âgé ; à la présence étrange et mystérieuse d’un marginal écrivant de non moins étranges phrases sur des bouts de papier devant les habitués d’un bistrot ; aux dramatiques retrouvailles d’un homme avec sa mère, qui avait dû l’abandonner lorsqu’il était enfant pour pouvoir survivre d’une manière inavouable ; à une découverte surprenante faite par un vieux célibataire qui, voulant quitter son « pays », résout une énigme ancienne…

Il y a des motifs communs, tels que la solitude, le désarroi, les vicissitudes de la vie, mais les situations, les personnages, les décors, les intrigues, les registres se signalent par leur variété – le tout périodiquement illustré par les dessins d’Ève Mairot qui, tout en étant suggestifs, mettent l’accent sur le mystère des silhouettes, des regards, du « pays » dont il est question. Et il y a le style de Manuel Anceau, dont on a déjà relevé certains aspects à propos de précédents ouvrages : phrases tout en volutes, interruptions, parenthèses, réitérations, anticipations… Une prose poétique apte à explorer les coins et les recoins du conscient et de l’inconscient, du réel et de l’imaginaire.

Jean-Pierre Longre

https://abiratoeditions.wordpress.com

Les éditions Ab irato viennent de publier Toyen, petits faits et gestes d’une très grande dame, par Alain Joubert.

Les éditions Ab irato viennent de publier Toyen, petits faits et gestes d’une très grande dame, par Alain Joubert.

Chronique à venir !

17:46 Publié dans Littérature, Mots et images | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nouvelle, francophone, dessin, manuel anceau, Ève mairot, ab irato, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

02/05/2022

Comment ne pas s’en sortir

Fabrice Caro, Broadway, Sygne, Gallimard, 2020, Folio, 2022

Fabrice Caro, Broadway, Sygne, Gallimard, 2020, Folio, 2022

Le discours, Folio, 2020

Pourquoi avoir reçu « une enveloppe plastifiée bleue au bas de laquelle est inscrit : Programme national de dépistage du cancer colorectal », normalement adressée aux hommes âgés de cinquante à soixante-quatorze ans, alors que « j’ai quarante-six ans » ? C’est la question qui va tarauder le narrateur d’une manière obsessionnelle, alors qu’il tente de se dépêtrer des difficultés quotidiennes qui jalonnent la vie d’un homme d’aujourd’hui, marié, père de famille, et qui rêve de changements, de grands espaces et d’exaltations exotiques.

Les difficultés ? C’est par exemple la convocation chez le chef d’établissement de son fils auteur d’un dessin mettant en situation compromettante deux de ses professeurs ; ou les prières que lui demande de faire sa fille abandonnée par son petit ami ; ou rendre l’invitation à l’apéritif de voisins encombrants ; ou encore envisager des vacances à Biarritz avec un couple d’amis de sa femme qui s’enthousiasment à l’idée de faire du « paddle » au bord de l’océan… Les rêves ? Séduire Mel, la professeure dessinée par son fils ; tracer sa route et parler foot en buvant l’apéritif avec des copains argentins « dans une ruelle del barrio de la Boca, attablé à la terrasse de mon café d’adoption »… et se sortir de ses fantasmes sanitaires, entre difficultés de prostate et « dépistage colorectal »…

Les difficultés ? C’est par exemple la convocation chez le chef d’établissement de son fils auteur d’un dessin mettant en situation compromettante deux de ses professeurs ; ou les prières que lui demande de faire sa fille abandonnée par son petit ami ; ou rendre l’invitation à l’apéritif de voisins encombrants ; ou encore envisager des vacances à Biarritz avec un couple d’amis de sa femme qui s’enthousiasment à l’idée de faire du « paddle » au bord de l’océan… Les rêves ? Séduire Mel, la professeure dessinée par son fils ; tracer sa route et parler foot en buvant l’apéritif avec des copains argentins « dans une ruelle del barrio de la Boca, attablé à la terrasse de mon café d’adoption »… et se sortir de ses fantasmes sanitaires, entre difficultés de prostate et « dépistage colorectal »…

On aura compris que le narrateur-protagoniste navigue entre illusions et velléités, fausses résolutions et promesses non tenues. Cela aurait pu donner un roman dramatico-psychologique. Mais le style alerte et enlevé de Fabrice Caro, son écriture ironique donnent une image à la fois humoristique et bienveillante de cet être socialement décalé, plutôt autocentré, mal à l’aise mais plein de bonne volonté, qui se dit « Il est urgent d’agir » mais n’agit pas, et qui souffre d’« un problème de communication », comme lui dit sa femme. C’est donc avec un plaisir jouissif non dénué de compassion qu’on lit les aventures d’un homme inadapté mais lucide. « Je me sens comme un de ces personnages hitchcockiens qui se retrouvent au cœur d’une intrigue d’envergure internationale alors qu’ils n’ont rien demandé, tout ça à cause d’un simple malentendu ».

Jean-Pierre Longre

Auparavant, Fabrice Caro avait publié dans la même collection Le discours, paru depuis en Folio.

Auparavant, Fabrice Caro avait publié dans la même collection Le discours, paru depuis en Folio.

Dans une veine du même ordre, nous avons affaire à une comédie à la fois franche et grinçante. Le temps d’un repas familial (belle unité de lieu et de temps), Adrien, le protagoniste-narrateur, se dévoile comme un personnage lui aussi décalé, et se comporte un peu comme Bartleby dans la nouvelle d’Herman Melville, celui dont le mantra est « I would prefer not do », « Je préférerais ne pas… ». Amoureux qui se sent délaissé, il se désintéresse de tout ce qui ne concerne pas Sonia, l’amour de sa vie.

« Je suis en train de manger du gigot et du gratin dauphinois alors que le fruit de mon tourment est ailleurs et qu’une fourchette menace à tout moment de grincer dans l’assiette et la discussion ne porte même pas sur l’amour, ou la poésie, ou le sens de la vie, non, on parle de chauffage au sol, de vacances en Sardaigne, de Jean-François, le fils du voisin, qui a fait construire, tu entends, Adrien, il a fait CONSTRUIRE. Pour ma mère, le monde se divise en trois catégories : ceux qui ont un cancer, ceux qui font construire et ceux qui n’ont pas d’actualité particulière. Entre ces deux, la construction et le cancer, pas grand-chose, une espèce de flottement, une parenthèse, un grand vise existentiel. » C’était un échantillon représentatif de ce roman délicieusement paradoxal : personnage déprimé, lecture roborative.

Jean-Pierre Longrer

www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Sygne

23:55 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, humour, fabrice caro, sygne, gallimard, jean-pierre longre, folio | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

18/04/2022

Rouge et noir

François Médéline, L’ange rouge, La manufacture de livres, 2020, Points, 2022

François Médéline, L’ange rouge, La manufacture de livres, 2020, Points, 2022

Le cadavre défiguré, tailladé, émasculé, crucifié, orné d’une orchidée, descendant la Saône sur un radeau éclairé par des torches, n’est que la première manifestation d’une série de meurtres qui ont toutes les apparences d’un rituel. Vengeances ? Règlements de comptes ? Coups de folie ? Ouvrages méticuleusement préparés par un tueur en série ? Le commandant Alain Dubak, enquêteur borgne et narrateur scrupuleux, va mener avec son équipe une enquête difficile, sanglante, mouvementée, avec un souci d’efficacité dont l’urgence repousse parfois les limites de la légalité.

Une équipe à la fois éclectique, dévouée et pittoresque, la plus originale du lot étant sans conteste celle que l’on surnomme « Mamy », amatrice boulimique de sucreries, pseudo-voyante à ses heures, dont l’apparente apathie cache une lucidité hors pair ; il y a là, aussi, Joseph, Laurent, Abdel, Thierry, Franky, Véronique la confidente de Dubak, Monique Chabert la psychologue – un attachant échantillon du genre humain. Tout ce monde se disperse sur les traces piégées du tueur et se retrouve régulièrement pour faire le point à « Fort-Apache », le siège de la PJ lyonnaise. Remontées dans le passé, arrestations erronées, arrivisme forcené du commissaire Giroux, prêt à fausser l’enquête pour satisfaire ses ambitions, incursions dans le monde de l’anarchisme radical et de l’extrême-droite fasciste, dans l’univers des artistes, sans oublier la pression médiatique… Les obstacles et fausses pistes ne manquent pas. Tout se passe à Lyon et dans les environs (mis à part quelques hors-scène du côté d’un terrible passé américain), une ville des années 1990 que l’on explore dans la diversité de ses quartiers, dans ses moindres recoins – jusque dans les traboules et même les « arêtes de poisson », réseau d’obscurs souterrains jadis creusés avec régularité par on ne sait qui dans la colline de la Croix-Rousse.

Une équipe à la fois éclectique, dévouée et pittoresque, la plus originale du lot étant sans conteste celle que l’on surnomme « Mamy », amatrice boulimique de sucreries, pseudo-voyante à ses heures, dont l’apparente apathie cache une lucidité hors pair ; il y a là, aussi, Joseph, Laurent, Abdel, Thierry, Franky, Véronique la confidente de Dubak, Monique Chabert la psychologue – un attachant échantillon du genre humain. Tout ce monde se disperse sur les traces piégées du tueur et se retrouve régulièrement pour faire le point à « Fort-Apache », le siège de la PJ lyonnaise. Remontées dans le passé, arrestations erronées, arrivisme forcené du commissaire Giroux, prêt à fausser l’enquête pour satisfaire ses ambitions, incursions dans le monde de l’anarchisme radical et de l’extrême-droite fasciste, dans l’univers des artistes, sans oublier la pression médiatique… Les obstacles et fausses pistes ne manquent pas. Tout se passe à Lyon et dans les environs (mis à part quelques hors-scène du côté d’un terrible passé américain), une ville des années 1990 que l’on explore dans la diversité de ses quartiers, dans ses moindres recoins – jusque dans les traboules et même les « arêtes de poisson », réseau d’obscurs souterrains jadis creusés avec régularité par on ne sait qui dans la colline de la Croix-Rousse.

L’ange rouge est un roman très noir, d’une noirceur sanglante soulignée par l’écriture particulière de François Médéline. Un style percutant, voire brutal, d’une violence mimant en quelque sorte celle que vivent les personnages – victimes, enquêteurs, suspects. À aucun moment on ne risque de s’ennuyer, mais il faut s’accrocher pour ne pas succomber à la frayeur, à l’horreur même. Un thriller haletant à souhait.

Jean-Pierre Longre

19:26 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, policier, francophone, françois médéline, la manufacture de livres, points, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

06/04/2022

Mère et fils

Lire, relire... Édouard Louis, Combats et métamorphoses d’une femme, Éditions du Seuil, 2021, Points, 2022

Lire, relire... Édouard Louis, Combats et métamorphoses d’une femme, Éditions du Seuil, 2021, Points, 2022

Il a beau faire, beau dire, beau écrire, Édouard Louis n’en a pas tout à fait fini avec Eddy Bellegueule. Après son fameux livre de 2014, il a malgré tout pris en 2018 la défense de son père, violent mais maltraité par l’injustice sociale (Qui a tué mon père, Le Seuil), et trois ans plus tard il retrace ce qu’il appelle les « combats et métamorphoses » de sa mère.

Cette mère sur qui le malheur s’est acharné – deux maris au mieux indifférents, au pire violents, des grossesses répétées, la misère nourrie par l’alcool, la honte « de notre maison, de notre pauvreté »… Et malgré cela, la volonté de s’en sortir, la recherche d’un bonheur qui paraît illusoire, trompeur : « J’avais tellement l’habitude de la voir malheureuse à la maison, le bonheur sur son visage m’apparaissait comme un scandale, une duperie, un mensonge qu’il fallait démasquer le plus vite possible. » Pourtant elle le trouvera en rompant avec la résignation, en se rapprochant de son fils, en trouvant un emploi, en s’installant à Paris avec un nouveau compagnon, en s’adaptant à la vie citadine jusqu’à transformer son langage, en rencontrant d’autres gens (même Catherine Deneuve, le temps de fumer une cigarette avec elle !).

Par petites touches mémorielles, en faisant alterner la troisième personne narrative et la deuxième personne empathique, avec, comme des preuves visuelles, quelques photos en noir en blanc, Édouard Louis rend un tendre hommage à une mère avec laquelle il a partagé beaucoup de malheurs, quelques joies, et finalement le bonheur. « Comment le dire sans être naïf ou sans avoir l’air d’employer une expression toute faite, idiote : j’étais ému de te voir heureuse. » Certes, il a l’air de se défendre de faire de la littérature : « On m’a dit que la littérature ne devait jamais tenter d’expliquer, seulement illustrer la réalité, et j’écris pour expliquer et comprendre la vie. » Mais il suffit de quelques traces d’émotion, de quelques pages d’une poésie intense sur l’existence passée (voyez par exemple, un peu avant la fin, ces versets qui résonnent comme une incantation) pour que le témoignage sensible, l’hommage évocateur se transforment en œuvre littéraire.

Par petites touches mémorielles, en faisant alterner la troisième personne narrative et la deuxième personne empathique, avec, comme des preuves visuelles, quelques photos en noir en blanc, Édouard Louis rend un tendre hommage à une mère avec laquelle il a partagé beaucoup de malheurs, quelques joies, et finalement le bonheur. « Comment le dire sans être naïf ou sans avoir l’air d’employer une expression toute faite, idiote : j’étais ému de te voir heureuse. » Certes, il a l’air de se défendre de faire de la littérature : « On m’a dit que la littérature ne devait jamais tenter d’expliquer, seulement illustrer la réalité, et j’écris pour expliquer et comprendre la vie. » Mais il suffit de quelques traces d’émotion, de quelques pages d’une poésie intense sur l’existence passée (voyez par exemple, un peu avant la fin, ces versets qui résonnent comme une incantation) pour que le témoignage sensible, l’hommage évocateur se transforment en œuvre littéraire.

Jean-Pierre Longre

23:37 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : récit, autobiographie, francophone, Édouard louis, le seuil, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

20/03/2022

Risques épistolaires

Lire, relire… Philippe Besson, Se résoudre aux adieux, Julliard, 2007, 10/18, 2008, Pocket, 2022

Lire, relire… Philippe Besson, Se résoudre aux adieux, Julliard, 2007, 10/18, 2008, Pocket, 2022

Abandonnée par l’homme qu’elle aimait, Louise parcourt le monde (Cuba, New York, Venise, Paris), en quête d’on ne sait quoi : l’oubli (de soi, de l’autre) ? le renouveau ? la certitude ? Mais elle sait bien qu’aimer, « c’est prendre des risques ». Apparemment, elle tente de les reprendre, ces risques, par correspondance. Le livre entier est composé des lettres que depuis ses résidences lointaines elle adresse à Clément.

Ces lettres rassemblent « les pièces dispersées d’un puzzle », celui de la vie amoureuse, des instants de bonheur et de doute, elles effectuent des retours sur un passé en dents de scie, sur la vie à deux, sur la solitude. Roman épistolaire à sens unique (aucune réponse ne parviendra, Louise en est vite persuadée), Se résoudre aux adieux tisse des variations sensibles et subtiles sur la désillusion, sans fermer la porte à l’espoir.

Ces lettres rassemblent « les pièces dispersées d’un puzzle », celui de la vie amoureuse, des instants de bonheur et de doute, elles effectuent des retours sur un passé en dents de scie, sur la vie à deux, sur la solitude. Roman épistolaire à sens unique (aucune réponse ne parviendra, Louise en est vite persuadée), Se résoudre aux adieux tisse des variations sensibles et subtiles sur la désillusion, sans fermer la porte à l’espoir.

Jean-Pierre Longre

10:58 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : : roman, francophone, philippe besson, julliard, 1018, pocket, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

25/02/2022

Saisir l’instant

Martine-Gabrielle Konorski, Adesso, “Une ballade italienne”, Black Herald Press, 2021

Martine-Gabrielle Konorski, Adesso, “Une ballade italienne”, Black Herald Press, 2021

Le titre l’annonce : il sera question du « maintenant » surgissant des paysages et des personnages qui rythment et peuplent les courtes proses narratives, descriptives, évocatrices, poétiques composant ce lumineux recueil. Des paysages où la silhouette de Pier Paolo Pasolini se dessine – et les citations qui ouvrent et ferment le livre le rappellent ; des personnages de toutes sortes, en nombre ou solitaires, qui baignent dans la chaleur et la lumière du littoral d’Italie du Sud.

La joie de vivre, le bonheur, la « quiétude », saisis dans l’instant dès l’ouverture, sont comme une tonalité dominante (sans oublier celle des chansons qui passent çà et là). La foule est « magnifique », « il fait bon vivre sous les figuiers et les palmiers », même si on est « à l’à-pic de la mer », et si à Ostie, « sur cette plage est mort Pier Pasolini. » Il y a maintes séquences, maintes histoires racontées ou ébauchées, imbriquées les unes dans les autres, « des histoires qui se tissent en un récit à la fois réaliste et un peu fou, telle une pièce de tissu mal cousue, un tableau authentiquement poignant. » Ce sont des vies esquissées, celles des familles, celles du peuple, celles des amis et des amoureux.

Mais il ne s’agit pas que de récits et de descriptions. Le bonheur est fait des vibrations de l’atmosphère, d’impressions fugitives, de sensations mêlées : les odeurs de la plage et de la cuisine, la chaleur de l’air et la fraîcheur de l’eau, les cris des enfants et des mouettes, la couleur de l’eau et les rayons du soleil. Et de tout cela naît une sensualité teintée de mystère, et par-dessus tout l’amour : « Elle, Lui, dressés au sommet du monde, au-dessus de l’eau. » Les détails ébauchés, les évocations suspendues, la musique des phrases et la couleur des mots – tout cela fait de cette symphonie aux apparences narratives une mosaïque poétique.

Jean-Pierre Longre

19:30 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : proses, poésie, francophone, italie, martine-gabrielle konorski, black herald press, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

21/02/2022

Comment combler le vide

Brèves n° 119, 2021

Brèves n° 119, 2021

La première nouvelle de ce numéro, signée Georges-Olivier Châteaureynaud, aurait paru carrément étrange il y a seulement trois ans. Mais après des périodes de confinement, de désertification de nos rues et de nos places, elle l’est beaucoup moins, même si elle pousse à l’extrême – et c’est là l’un de ses intérêts – la disparition de la vie humaine dans un décor urbain naguère familier, dans le métro en particulier : « Si je n’étais pas ennemi de la solitude, celle dont je pris alors conscience m’effraya. Je regrettai subitement ces milliers, ces millions d’importuns que j’avais si souvent détestés, voyageant avec eux flanc à flanc, le nez dans les pellicules de leur col, les côtes labourées par leur parapluie, les oreilles cassées par les tchikaboums de leurs smartphones mal réglés. »

La solitude, voire le désespoir seraient-ils un fil conducteur parmi les récits qui suivent ? En tout cas, à travers leur diversité, voire leur éclectisme, on peut déceler une intention : celle de combler des vides – ceux de la vie, de la vieillesse, du malheur, de la mort. Ce peut être une touchante rencontre au cimetière, un souvenir d’amour, une confrontation avec une chouette effraie, la terrible vengeance de « charmants bambins », la course d’un jeune garçon vers la construction d’une cathédrale moderne, un abandon à la lenteur musical, une bizarre invasion du monde par des extra-terrestres…

Et comme dans tout numéro de Brèves qui se respecte (en réalité, c’est le cas de tous les numéros), le lecteur peut faire la connaissance biographique et littéraire de nouvellistes confirmés. Ici, Charles Torquet (1864-1938), présenté par Éric Dussert qui a choisi la nouvelle « Les mystères de la bibliothèque » à la chute… rocambolesque, puis Felicitas Hoppe (née en 1960), s’entretenant avec Michel Ots, qui a choisi et traduit la nouvelle « Pravda ». Le tout complété par les recensions de parutions récentes.

Prenons notre temps, le temps de lire des récits brefs et denses, et la vie sera moins vide. Brèves est toujours là pour nous y aider.

Jean-Pierre Longre

Les auteurs:

Georges-Olivier Châteaureynaud, Roland Goeller, Sylvie Daffix, Ernest Fourachault, Jean-Pierre Fouilleul, Monique Romagny-Vial, Jacques Rimbert, Michèle Gerber Claret, Michel-Georges Ferrer, Dan Goetzinger, Williams Exbrayat, Xavier Lapeyroux, Charles Torquet, Felicitas Hoppe

Brèves, 1, rue du Village, 11300 Villelongue d’Aude

Tél. 04 68 69 50 30 ou 06 28 07 51 81

https://www.pollen-difpop.com/article-8529-breves.aspx

19:45 Publié dans Littérature, Revue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nouvelle, francophone, brèves, atelier du gué, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

10/02/2022

Singularités d’un foisonnant patronyme

Jean-Pierre Martin, Le monde des Martin, Éditions de l’Olivier, 2022

Jean-Pierre Martin, Le monde des Martin, Éditions de l’Olivier, 2022

Jean-Pierre Martin n’est pas Monsieur Ducon, loin s’en faut. Rappelez-vous ce texte de Jacques Prévert, chanté par Yves Montand, les Frères Jacques et sans doute quelques autres, où est contée l’histoire d’un homme triste, si triste parce qu’il s’appelle Ducon, et qui, ayant découvert dans un vieux Bottin qu’il est « le seul Ducon », change complètement d’humeur et « poursuit fièrement son petit bonhomme de chemin. » À l’opposé, il y a les Martin, qui « pullulent », « essaiment », « se multiplient ». Pour leur malheur ? En tout cas pour le bonheur du lecteur plongé dans l’ouvrage du prénommé Jean-Pierre qui, ne se contentant pas de son patronyme, l’étend à ses équivalents étrangers (Martins, Martinez, Martinson etc.). Mais rassurons-nous; sur le nombre incommensurable, et même s’il leur accorde plus de sept cents pages, il fait un choix : quarante et un chapitres consacrés à autant (disons un peu plus) de Martin, c’est déjà une épopée, un monument d’érudition, un multiple voyage dans le temps et dans l’espace.

Il avoue que « Nous, les Martin, nous formons un monde. Un monde inconnu de lui-même. » Son « Grand Récit » s’adresse donc aussi, et peut-être avant tout, à sa grande famille patronymique, où se sont illustrés voyageurs et baroudeurs, créateurs et découvreurs, mais aussi « Saints et Soldats plus souvent qu’à leur tour », à l’image du fameux Martinus (IVe siècle), celui que le geste de partager son manteau a rendu célèbre… Ce qui n’empêche pas l'hommage rendu à Sainte Martine, vierge et martyre du IIIe siècle – qui a donc précédé son pendant masculin… Si le « saint fondateur » est bien présent, il y a aussi le souci de rendre justice à des Martin méconnus et pourtant eux aussi fondateurs, en tout cas inventeurs : deux chapitres intitulés « L’invention de l’Amérique » consacrent Joseph Plumb Martin (« Martin yankee ») et Joseph Martin (« Martin cherokee »), un autre, intitulé « Naissance de l’Australie », évoque James Martin (ne pas confondre avec un autre James Martin, évadé de Botany Bay)…

C’est dire leur importance, voire leur puissance de création. Impossible évidemment (et inutile) de reprendre ici toutes les trouvailles, tous les détails historiques qui rythment ces pages. Je m’arrêterai un instant sur le chapitre consacré à Claude Martin, « dit le Major Martin », que les Lyonnais connaissent surtout comme le « fondateur de La Martinière », ces lycées dont il avait demandé la création dans son testament. On sait moins qu’il fut un grand voyageur, un aventurier, « négociant, financier et promoteur » : « Le sens des affaires, l’esprit d’entreprise qu’il se découvre doivent l’étonner lui-même. » Autre domaine : le Martin (Jean-Pierre) musicien ne pouvait faire l’impasse sur le Martinů (Bohuslav) compositeur, le « quatrième mousquetaire tchèque » (avec Dvořak, Janáček et Smetana), dont la biographie mouvementée (entre sa Bohême natale, Paris, New-York…) est à l’image de l’œuvre, abondante et multiple, en dehors des écoles et des modes – une originalité qui ne doit pas être pour déplaire à la tribu des Martin.

« Sept mille soixante-quatorze Martin, sans compter les disparus » : ils mériteraient d’être tous nommés, ces Martin morts dans les batailles et les tranchées de la guerre de 1914-1918 ; mais la liste en est si longue ! Hommage collectif, donc, et particulier pour Nelly Martin, une « diva » (pseudonyme Nelly Martyl), qui s’est engagée comme infirmière « sous la mitraille ». Et en matière d’engagement, nous avons deux Henri Martin représentant deux bords radicalement opposés, deux conceptions entre lesquelles l’auteur a manifestement choisi la deuxième (à bon escient), celle qui a produit le « saint laïc » en lutte contre le colonialisme et participant au roman national. Écoutez ce double hommage : « Dans mon lignage, tu es à la fois le contraire et le double de Thérèse Martin, dite de Lisieux : toi, Henri, le petit soldat réfractaire, et elle, Thérèse, la petite sainte de province, vous êtes deux icônes de notre tradition nationale. Vous appartenez à deux mémoires cloisonnées, vous plantez vos drapeaux dans deux régions antipodiques : les lendemains qui chantent ici-bas et le paradis du Très-Haut. » Cela dit, comme les Jean-Pierre (j’en connais plusieurs) ou les Jacques (même remarque), les Henri foisonnent ; outre les précédents, un peintre, un historien et homme politique (cher aux amateurs de Monopoly), et bien d’autres qu’il aurait été fastidieux de recenser, et qui ne le sont pas.

Jean-Pierre Martin (notre auteur) n’a vraiment pas rechigné. Son livre est le fruit, n’en doutons pas, d’un travail colossal, de recherches rigoureuses (livres, journaux, archives), de pêche en eaux profondes (martin-pêcheur… facile). Mais il ne s’agit pas que de cela. Jean-Pierre Martin est un écrivain, et même si l’on peut lire son livre « à sauts et à gambades », nous avons affaire à un roman riche en péripéties et en ramifications, ou à une série de romans qui, comme les Martin, peuvent se reproduire et se multiplier à l’infini.

Jean-Pierre Longre

19:04 Publié dans Histoire, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : récit, biographie, histoire, francophone, jean-pierre martin, Éditions de l’olivier, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

07/02/2022

L’art en mouvement

Les Carnets d’Eucharis, Sur les routes du monde #3, 2021

Les Carnets d’Eucharis, Sur les routes du monde #3, 2021

Les Carnets d’Eucharis, c’est une belle revue à lire comme voyageait Montaigne, sur des modes divers et par étapes curieuses. Montaigne dont il est question avec d’autres, (Chateaubriand, Lamartine, Nerval, Flaubert…) sous la plume de Patrick Boccard, Montaigne, l’un des premiers à pratiquer l’écriture « nomadisée » qui forme le thème du premier dossier de ce numéro. « Sur les routes du monde », nous rencontrons Nicolas Bouvier (avec Jean-Marcel Morlat), Lorenzo Postelli (avec Zoé Balthus), Homère, Kerouac, Lacarrière, Tesson etc. (avec P. Boccard), et nous suivons les itinéraires poétiques, descriptifs, narratifs, souvent illustrés, de Nicolas Boldych (à « Rome-en-Médoc »), Jean-Paul Bota (à Lisbonne), Zoé Balthus (au Japon), Jean-Paul Lerouge (en Ouzbékistan) – et nous nous imprégnons des pages que l’on découvre comme les écrivains-voyageurs se sont imprégnés des lieux qu’ils ont explorés.

Un autre dossier, coordonné comme le précédent par Nathalie Riera, est consacré à des « portraits de poètes et d’artistes », après un portfolio consacré à de vivantes « figures de la danse » (instantanés numériques de Zagros Mehrkian sur des chorégraphies d’Estelle Ladoux et Nathalie Riera). Comme entraîné dans ce mouvement, le premier portrait est consacré à Pina Bausch (par N. Riera) ; puis s’avancent Pierre Reverdy (présenté par Alain Fabre-Catalan), Pippo Delbono (par Martine Konorski), Gérard Titus-Carmel (par Claude Darras), Ilse Garnier (par Marianne Simon-Oikawa) et Kathleen Raine (par Martine Konorski). C’est encore de Kathleen Raine qu’il est question dans le premier des entretiens « à claire-voix » qui suivent : Michèle Duclos, sollicitée par Martine Konorski, analyse entre autres la conception de l’art à laquelle tenait l’écrivaine britannique (« L’art est la cité de l’âme ») ; puis c’est Armelle Leclercq qui interroge Camille Loivier, dont un beau poème est reproduit. Plus loin, un autre entretien s’attarde sur « une bibliothèque en mouvement » : celle de Jean-Paul Thibeau qui, questionné par Barbara Bourchenin, s’interroge (comme jadis Georges Perec) sur son « faire-bibliothèque », un espace qui est « une invitation à différentes expériences de lectures, d’écritures », et aussi « un lieu de jubilation, d’effervescence, de jouissance et de créativité. »

Entretemps, « Au pas du lavoir » (beau programme annonçant la pureté du mouvement) nous aura donné des poèmes de Christophe Lamiot Enos, Irina Bretenstein, Gérard Cartier, Geneviève Liautard, Jennifer Grousselas, Michèle Kupélian, et « ClairVision » des « écrits contemporains sur les arts visuels & audiovisuels » par Richard Skryzak qui s’entretient avec Dominique Pautre (de l’atelier duquel sont montrées des vues colorées), après quoi Carla Lonzi, « critique en dissidence », est présentée par Nathalie Riera. Enfin les poèmes de Naomi Shihab Nye (traduits par Geneviève Liautard) et de Parizia Valduga (traduits par Jean-Charles Vegliante) sont suivis, dans un tranquille et ultime mouvement (« Et banc de feuilles descendant la rivière ») par des notes de lecture sur des parutions récentes de Paolo Rumiz, Adrienne Rich, Paul Stubbs, Martin de la Soudière, Nietzsche et Leonardo Sciascia.

Entretemps, « Au pas du lavoir » (beau programme annonçant la pureté du mouvement) nous aura donné des poèmes de Christophe Lamiot Enos, Irina Bretenstein, Gérard Cartier, Geneviève Liautard, Jennifer Grousselas, Michèle Kupélian, et « ClairVision » des « écrits contemporains sur les arts visuels & audiovisuels » par Richard Skryzak qui s’entretient avec Dominique Pautre (de l’atelier duquel sont montrées des vues colorées), après quoi Carla Lonzi, « critique en dissidence », est présentée par Nathalie Riera. Enfin les poèmes de Naomi Shihab Nye (traduits par Geneviève Liautard) et de Parizia Valduga (traduits par Jean-Charles Vegliante) sont suivis, dans un tranquille et ultime mouvement (« Et banc de feuilles descendant la rivière ») par des notes de lecture sur des parutions récentes de Paolo Rumiz, Adrienne Rich, Paul Stubbs, Martin de la Soudière, Nietzsche et Leonardo Sciascia.

Voyages au fil du temps, des routes et de l’eau, danses des corps et des mots, portraits en action, images vives, rien de ces pages ne peut nous laisser dans l’immobilité de l’indifférence.

Jean-Pierre Longre

10:08 Publié dans Littérature, Revue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : revue, poésie, entretiens, image, voyage, francophone, traductions, les carnets d’eucharis, nathalie riera, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

04/02/2022

« La musique de l’inconnaissable »

Jean Poncet, La vie profonde, Polaroïds de Pierre Guimet, préface de Adam Katzmann, Jacques André éditeur, 2021

Jean Poncet, La vie profonde, Polaroïds de Pierre Guimet, préface de Adam Katzmann, Jacques André éditeur, 2021

Dans sa préface, Adam Katzmann joue sur le mot « vie », rappelant que, autant que de la « vita » latine, il peut venir de « via », la voie, et a gardé cette acception dans certaines régions. Oui, la « vie profonde » est un chemin creusé entre passé et avenir, entre ténèbres et lumière, entre ignorance et connaissance, « tendue toujours vers / cette clarté lointaine / insaisissable », permettant de « mesurer l’éternité / à l’aune de la mémoire ».

Ce précieux petit recueil, ponctué par les clichés en noir et blanc de Pierre Guimet tout en suggestions, esquisses procurant quelques clés (réellement offertes à l’œil), mais laissant place aux envolées, à l’imaginaire et au rêve, ce précieux recueil, donc, « suit le cours du temps de l’âme », nous ouvre la « voie » vers « un usage médiumnique » de la poésie, sans faire abstraction des souvenirs (celui de la « mère morte », celui de « mon père », qui s’incarne dans « tous les vieillards de la ville »).

Car si « la poésie est un érémitisme », elle n’est pas en dehors du monde. Elle nous rappelle que celui-ci n'est pas forcément réjouissant, que la musique d’orgue jouée par un ancien bourreau nazi ne fera pas sécher le « Saint Sang de Dachau » ; qu’en Palestine, « la couronne a troqué ses épines / pour du fil barbelé ». Mais par-delà la souffrance et la mort, par-delà la diversité des religions, cathédrale, mosquée ou synagogue, Jean Poncet nous confie que « les mots des poètes » (qui « sont musique ») « disent la lumière de l’esprit ». La voilà, la vraie connaissance.

Jean-Pierre Longre

18:21 Publié dans Littérature, Mots et images | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, francophone, photographie, jean poncet, pierre guimet, adam katzmann, jacques andré éditeur, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

27/01/2022

Du poison et des cadavres

Sophie Chabanel, L’emprise du chat, Le Seuil, 2020, Points, 2021

Sophie Chabanel, L’emprise du chat, Le Seuil, 2020, Points, 2021

Léa Bernard, 23 ans, est découverte morte empoisonnée à son domicile. Visiblement, la jeune femme, dépressive, vivait seule et dans une absolue discrétion, consacrant scrupuleusement son temps à son travail intérimaire d’hôtesse d’accueil et à des ouvrages de broderie. Étonnant pour la commissaire Romano, son adjoint Tellier et accessoirement l’adjudant Clément, qui découvrent, renseignements pris, que Léa était « la jeune miraculée du vol AFI 587 », seule rescapée d’une catastrophe aérienne survenue au-dessus de l’Atlantique. Y aurait-il un lien entre ce crash et l’assassinat ? Les suppositions vont bon train, jusqu’au moment où l’on apprend que la victime a passé du temps à Genève comme hôtesse d’accueil d’une exposition prétendument pédagogique de cadavres plastinés.

La commissaire et son acolyte se rendent donc sur place, et découvrent peu à peu, outre les agréments de Genève et de son lac en été, un certain nombre d’éléments suspects concernant l’origine des cadavres exposés. Léa Bérard aurait-elle fait des découvertes dans le « marché du cadavre » qui se trame entre Chine, Russie, Europe (spécialement Genève et Annecy) ? L’enquête prend des dimensions insoupçonnées auparavant. « D’un côté, une demande qui explose, de l’autre, une offre qui stagne : c’est comme ça que naissent les circuits d’approvisionnement clandestins. ».

Malgré le côté macabre de l’intrigue (un autre assassinat va d’ailleurs avoir lieu), c’est avec un grand plaisir que nous retrouvons les personnages de Sophie Chabanel : Romano, qui, tout en étant harcelée par sa sœur en instance de divorce, ne vit que pour son travail mais ne dédaigne pas quelques plaisirs passagers, et qui est affublée d’un chat supplémentaire tout aussi destructeur que son comparse ; Tellier, ses scrupules, ses enfants et son moralisme rigide qui n’empêche pas son efficacité ; le divisionnaire Bertin, dont Romano moque volontiers le carriérisme forcené… L’emprise du chat est un polar au suspense prenant, à l’humour lucide, tantôt léger tantôt sans concession, aux allusions politiques claires et à l’engagement moral percutant. Une bonne lecture pour les frissons de l’âme, la détente de l’esprit et la moralisation de la conscience.

Jean-Pierre Longre

12:32 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, policier, francophone, sophie chabanel, le seuil, points, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

20/01/2022

Musicothérapie au XVIIIe siècle

Ménuret de Chambaud, Effets de la musique, suivi de : Étienne Sainte-Marie, Préface du Traité des effets de la musique sur le corps humain de Joseph-Louis Roger. Édition et présentation de Philippe Sarrasin Robichaud, éditions Manucius, 2021

Ménuret de Chambaud, Effets de la musique, suivi de : Étienne Sainte-Marie, Préface du Traité des effets de la musique sur le corps humain de Joseph-Louis Roger. Édition et présentation de Philippe Sarrasin Robichaud, éditions Manucius, 2021

Au XVIIIe siècle, on débattait volontiers à propos de la nature de la musique et de ses répercussions sur le corps et le cœur humains. Pour Rameau, par exemple, les sons et leurs vibrations agissent sur l’intellect et le corps, tandis que pour Rousseau c’est le cœur et la sensibilité qui sont touchés par l’harmonie. Entre les deux fameux compositeurs-philosophes, les points de vue paraissent donc antinomiques, mais ils semblent se rejoindre sous la plume d’auteurs méconnus qui se sont intéressés en particulier aux « effets thérapeutiques de la musique », selon la formule que Philippe Sarrasin Robichaud emploie dans sa présentation. Encore une fois, les éditions Manucius ont mis au jour des textes précieux qui, bien qu’ils datent de près de trois siècles, restent d’une fraîche actualité.

Dans Effets de la musique, Jean-Joseph Ménuret de Chambaud reprend d’une manière synthétique, en se fondant sur des exemples puisés dans la mythologie (le chant merveilleux d’Orphée, entre autres) et dans la réalité (de l’antiquité aux temps modernes), les diverses influences que la musique exerce sur le comportement des animaux, mais surtout sur les corps, les esprits et les cœurs des humains, plus particulièrement sur leur santé. « C’est principalement sur les hommes plus susceptibles des différentes impressions, et plus capables de sentir le plaisir qu’excite la musique, qu’elle opère de plus grands prodiges, soit en faisant naître et animant les passions, soit en produisant sur le corps des changements analogues à ceux qu’elle opère sur les corps bruts. » Il rapporte comment certains médecins ont utilisé la musique avec succès comme « remède universel », en l’adaptant aux différentes sortes de maladies. Selon plusieurs observations, on peut prescrire la musique en tenant compte de « la nature de la maladie », du « goût du malade », de « l’effet de quelques sons sur la maladie » - en prenant soin d’ « éviter la musique dans les maux de tête et d’oreilles surtout. » Tout est donc précisément prévu, sachant que les sons musicaux ne sont pas « jetés » au hasard, mais « combinés suivant des règles constantes, unies et variées suivant les principes démontrés de l’harmonie. »

Le second texte porte sur le Traité des effets de la musique sur le corps humain de Joseph-Louis Roger (synthétisé, donc, pour L’Encyclopédie par Ménuret de Chambaud). Dans cette préface, Étienne Sainte-Marie résume les théories de l’auteur, qui tiennent, on l’aura compris, de ce qu’on appelle de nos jours la musicothérapie. D’après l’auteur, « l’homme renferme en lui trois centres principaux d’activité, qui composent toute son existence, et qui réunis donnent la somme entière des ses forces et de ses moyens : la vie animale, la vie morale et la vie intellectuelle », entre lesquelles il faut trouver un équilibre ; une sensibilité exacerbée, notamment, produit la méchanceté, ce qui explique que des hommes cruels « ont aimé la musique avec passion » (l’auteur évoque Néron, mais nous pourrions maintenant trouver maints autres exemples, chez les bourreaux nazis notamment). Malgré tout, la musique est apte à préserver « l’ordre et l’harmonie », elle est « indispensable à l’homme qui vit dans le tourbillon du monde. »

Si ce n’étaient les références historiques ou morales et, parfois, le style ou le lexique, on oublierait que ces textes, qui ont une même source et se complètent très bien l’un l’autre, ont été écrits au XVIIIe siècle. Toutes les époques, et la nôtre en particulier, peuvent prendre en considération cette assertion : « L’influence de la musique devient chaque jour plus nécessaire dans ce siècle corrompu.»

Jean-Pierre Longre

10:10 Publié dans Essai, Musique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : essai, francophone, musique, ménuret de chambaud, Étienne sainte-marie, joseph-louis roger, philippe sarrasin robichaud, éditions manucius, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

06/01/2022

Questions d’identité

Laurent Mauvignier, Histoires de la nuit, Les éditions de minuit, 2020, Minuit double, 2021

Laurent Mauvignier, Histoires de la nuit, Les éditions de minuit, 2020, Minuit double, 2021

La trame de ces Histoires de la nuit a maintes fois été résumée, on ne répétera donc pas ici ce qui a déjà été écrit. Chez Laurent Mauvignier, le souffle de la syntaxe, les circonvolutions du style sont solidaires du récit, et inversement. En l’occurrence, l’intrigue aux apparences simples et aux allures de thriller est soutenue et étoffée par la voix de l’auteur qui laisse volontiers la place, en leur faisant écho, aux points de vue de ses personnages. Patrice le paysan, sa femme Marion au passé énigmatique, Ida leur fillette, Christine leur voisine artiste peintre, tous vivent dans le hameau isolé nommé « L’écart des trois filles seules » (nom mystérieux et légèrement angoissant). On suit chacun dans ses pensées et dans ses occupations d’une journée qui doit s’achever par la fête des quarante ans de Marion, jusqu’à l’irruption de l’inattendu et de l’effrayant, précédée par de mystérieuses lettres anonymes.

Il y a la ligne principale du roman, qui tient de la tragédie classique (unités de lieu, de temps et d’action), et il y a tout ce qui converge vers cette ligne principale : les manques et les frustrations de Patrice, les agacements de Marion (sans parler de son passé que les intrus vont violemment faire ressurgir), les préoccupations artistiques et personnelles de Christine, qui revêtent dans le roman une importance symbolique et insoupçonnée : « Elle sait ça, elle cherche le moment où c’est la peinture qui la voit, ce moment où la rencontre a lieu entre elle et ce qu’elle peint, entre ce qu’elle peint et elle, et, bien sûr, c’est une chose qu’elle ne partage pas. » L’une des clés de cette histoire, c’est peut-être la petite Ida (elle-même involontairement au centre des péripéties) qui la détient inconsciemment : « Comme si, donc, tout à coup, on lui apprenait qu’elle est quelqu’un d’autre qu’Ida Bergogne, qu’on lui révélait que peut-être elle ne s’appelle pas Ida Bergogne, qu'elle n’a pas de nom, qu’elle n’est pas celle qu’on voit dans la glace tous les jours et que ses mains ne sont pas à elle, ni ses yeux, pas plus que sa bouche ou ses jambes. »

Il y a la ligne principale du roman, qui tient de la tragédie classique (unités de lieu, de temps et d’action), et il y a tout ce qui converge vers cette ligne principale : les manques et les frustrations de Patrice, les agacements de Marion (sans parler de son passé que les intrus vont violemment faire ressurgir), les préoccupations artistiques et personnelles de Christine, qui revêtent dans le roman une importance symbolique et insoupçonnée : « Elle sait ça, elle cherche le moment où c’est la peinture qui la voit, ce moment où la rencontre a lieu entre elle et ce qu’elle peint, entre ce qu’elle peint et elle, et, bien sûr, c’est une chose qu’elle ne partage pas. » L’une des clés de cette histoire, c’est peut-être la petite Ida (elle-même involontairement au centre des péripéties) qui la détient inconsciemment : « Comme si, donc, tout à coup, on lui apprenait qu’elle est quelqu’un d’autre qu’Ida Bergogne, qu’on lui révélait que peut-être elle ne s’appelle pas Ida Bergogne, qu'elle n’a pas de nom, qu’elle n’est pas celle qu’on voit dans la glace tous les jours et que ses mains ne sont pas à elle, ni ses yeux, pas plus que sa bouche ou ses jambes. »

D’une manière détournée, voire insidieuse, les terribles aventures vécues par les personnages de Laurent Mauvignier, qui dans les journaux apparaitraient comme un fait divers, voilent et dévoilent l’interrogation que chacun se pose un jour ou l’autre : qui suis-je vraiment ?

Jean-Pierre Longre

09:31 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, laurent mauvignier, les éditions de minuit, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

03/01/2022

Les découvertes de Tintin

Tintin c’est l’aventure, Le musée imaginaire, Éditions Moulinsart, GEO hors-série, 2021.

Tintin c’est l’aventure, Le musée imaginaire, Éditions Moulinsart, GEO hors-série, 2021.

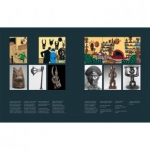

En 1979, Michel Baudson, concepteur du « Musée imaginaire de Tintin », première exposition consacrée à l’œuvre d’Hergé, écrivait paradoxalement : « Tintin ne s’expose pas. » Il « découvre » et « s’enrichit sans cesse des cultures des mondes qu’il découvre. » Les lecteurs de Tintin savent que les albums contiennent un grand nombre d’objets inspirés de pièces ethnographiques venues d’une multitude de pays. L’exposition de 1979 permettait, dans un « musée imaginaire », de « mettre en relation, album par album, des objets et des reproductions de cases de Tintin », avec d’ailleurs un certain intérêt porté aux voleurs, faussaires, trafiquants d’œuvres d’art – ceux que l’on trouve au fil des aventures du petit reporter.

Hergé fréquentait volontiers les musées, notamment l’« AfricaMuseum » et le « mudée Art & Histoire » (dans leur appellation actuelle), et les albums s’en ressentent, notamment L’Oreille cassée avec son musée ethnographique et le fameux fétiche arumbaya (dont le modèle est une statuette du Pérou), Tintin au Congo avec « l’homme-léopard », témoignage d’une inspiration colonialiste qui a donné lieu à d’âpres discussions, ou encore Les 7 boules de cristal avec la momie de Rascar Capac…

Hergé fréquentait volontiers les musées, notamment l’« AfricaMuseum » et le « mudée Art & Histoire » (dans leur appellation actuelle), et les albums s’en ressentent, notamment L’Oreille cassée avec son musée ethnographique et le fameux fétiche arumbaya (dont le modèle est une statuette du Pérou), Tintin au Congo avec « l’homme-léopard », témoignage d’une inspiration colonialiste qui a donné lieu à d’âpres discussions, ou encore Les 7 boules de cristal avec la momie de Rascar Capac…

Après un certain nombre de notices et d’interviews (par exemple sur la question des « faux » qui se pose aussi dans Tintin et l'Alph-Art), la deuxième partie du volume est consacrée au « Musée imaginaire d’Hergé », confrontant les albums et les objets réels venus des mudées ou des pays traversés par Tintin – confrontation visuelle pleine d’enseignement sur le sens du détail, le souci de la précision, le génie du dessin chez l’artiste qu’était Hergé. D’ailleurs, en complément, des reproductions rappellent qu’il fut non seulement le père de Tintin (et de quelques autres personnages), mais aussi peintre, illustrateur et affichiste de talent, et grand amateur d’œuvres d’art, qu’il collectionnait volontiers.

Trente ans après l’exposition de 1979, s’ouvrait le musée Hergé de Louvain-la-Neuve, et divers autres lieux (Etterbeek, Angoulême…) témoignent de la popularité pérenne de l’œuvre d’Hergé et de la considération que l’on a maintenant pour la bande dessinée en tant qu’art. Hergé disait qu’en matière artistique, c’est l’émotion qui importe. C’est aussi de l’émotion que les amateurs de toutes générations ressentent en contemplant les nombreuses illustrations de ce « musée imaginaire », ainsi qu’à la relecture des albums de Tintin et à la vue de tous les objets qui les peuplent.

Jean-Pierre Longre

10:26 Publié dans Essai, Exposition, Mots et images | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bande dessinée, francophone, hergé, tintin, éditions moulinsart, géo, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

15/12/2021

La solitude d’une fleur bleue

Chloé Delaume, Le cœur synthétique, Le Seuil, 2020, Points, 2021. Prix Médicis 2020

Chloé Delaume, Le cœur synthétique, Le Seuil, 2020, Points, 2021. Prix Médicis 2020

« C’est l’histoire d’une fleur bleue qu’on trempe dans de l’acide. Adélaïde Berthel, c’est une femme comme une autre. Qui, à quarante-six ans, entend sonner le glas de ses rêves de jeune fille. » Une femme d’aujourd’hui, féministe et moderne, qui retrouve régulièrement un groupe d’amies partageant entre elles leurs problèmes sentimentaux, professionnels, existentiels – la « sororité » peut être un réconfort, mais ce n’est pas la panacée. Féministe et moderne, donc, mais, après plusieurs déboires amoureux, elle rêve de trouver enfin l’homme avec lequel elle partagera la deuxième partie de sa vie. Les tentatives sont peu concluantes. La « fleur bleue » devient « peur bleue », la « femme comme une autre » devient « faille comme une autre ».

Histoire banale d’une solitude mal assumée ? Cela se pourrait. Mais dans ce domaine, il n’y a pas de banalité. La plume de Chloé Delaume fait du destin d’Adélaïde un cas particulier, et nous suggère qu’en la matière chaque cas est bien particulier, chaque cœur aussi : « C’est le cœur d’Adélaïde, le héros de cette histoire. C’est lui qui cogne et saigne, exige et se déploie. C’est lui qui fait le deuil, englouti par le vide. » Car Adélaïde, elle, la femme de quarante-six ans, a par ailleurs d’autres vies : vie amicale, vie professionnelle : attachée de presse dans une importante maison d’édition, « passeuse », « elle doit aussi gérer les écrivains », ce qui s’accompagne de toute une série de contraintes, de déceptions, de mensonges, et ce qui donne l’occasion à l’autrice de savoureuses pages satiriques sur le monde de l’édition, rivalités et exigences commerciales, batailles d’égos et d’images…

Le cœur synthétique n’est pas un roman sentimental. Ou s’il l’est d’une certaine manière (car oui, il y a du sentiment), il donne volontiers dans l’humour satirique (on l’a vu) et inventif (voir notamment les titres imaginaires de livres qu’Adélaïde a à défendre, comme Papa n’aime pas ses chrysanthèmes, Le Vagissement du minuteur, J’habite dans mon frigo etc.). Surtout, c’est un roman musical et poétique. Chaque chapitre a pour titre celui d’une chanson, et se lit comme une strophe ou un poème, avec reprises incantatoires et ce que Raymond Queneau (auteur entre autres des fameuses Fleurs bleues) appelait des « rimes de situation » (retour de personnages, d’événements ou de phrases, avec variation minimales). Sans compter que Chloé Delaume donne volontiers dans la prose rythmée, souvent en alexandrins (ou presque). Un exemple : « Elle se dira : Cet homme est hors de ma portée. Son cœur sera capable, alors, de l’oublier. C’est qu’il a tant vieilli, le cœur d’Adélaïde. Il accepte le réel, il sait se protéger. Il ne veut plus saigner, se préfère encore vide. » Humour, musique, poésie, le tout sur fond de quête amoureuse et de solitude. Voilà de quoi faire un roman original, vrai et beau. C’est réussi.

Le cœur synthétique n’est pas un roman sentimental. Ou s’il l’est d’une certaine manière (car oui, il y a du sentiment), il donne volontiers dans l’humour satirique (on l’a vu) et inventif (voir notamment les titres imaginaires de livres qu’Adélaïde a à défendre, comme Papa n’aime pas ses chrysanthèmes, Le Vagissement du minuteur, J’habite dans mon frigo etc.). Surtout, c’est un roman musical et poétique. Chaque chapitre a pour titre celui d’une chanson, et se lit comme une strophe ou un poème, avec reprises incantatoires et ce que Raymond Queneau (auteur entre autres des fameuses Fleurs bleues) appelait des « rimes de situation » (retour de personnages, d’événements ou de phrases, avec variation minimales). Sans compter que Chloé Delaume donne volontiers dans la prose rythmée, souvent en alexandrins (ou presque). Un exemple : « Elle se dira : Cet homme est hors de ma portée. Son cœur sera capable, alors, de l’oublier. C’est qu’il a tant vieilli, le cœur d’Adélaïde. Il accepte le réel, il sait se protéger. Il ne veut plus saigner, se préfère encore vide. » Humour, musique, poésie, le tout sur fond de quête amoureuse et de solitude. Voilà de quoi faire un roman original, vrai et beau. C’est réussi.

Jean-Pierre Longre

15:00 Publié dans Littérature, Littérature et musique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, chloé delaume, le cœur synthétique, le seuil, points, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

14/12/2021

Van Gogh l’alchimiste

Jos Roy, & dedans quantité de soleils; & inside, a great many suns, édition bilingue, traduction anglaise de Blandine Longre et Paul Stubbs, Black Herald Press, 2021

Jos Roy, & dedans quantité de soleils; & inside, a great many suns, édition bilingue, traduction anglaise de Blandine Longre et Paul Stubbs, Black Herald Press, 2021

Souvent, la mise en mots de la peinture tourne court, ou tourne mal : description purement et simplement technique des formes et des couleurs, tendance au rapport biographique, ou suite absconse de phrases indéchiffrables. Rien de tout cela avec Jos Roy. La difficulté de dire la peinture est en partie levée par la pratique d’une autre forme artistique, la poésie. Au lieu de mettre des mots sur la peinture, l’écriture se fait peinture, et en l’occurrence la vérité de Van Gogh se fait jour. Certes, « nous ne pouvons faire parler que nos tableaux », mais « la tâche / est de dire / le vrai / croquer le discours d’ocre&debleu ».

Dans ce long poème en vers plus ou moins réguliers, en strophes plus ou moins décalées, où l’esperluette, nœud musical et figuratif, se fait liant pictural et verbal, tout ce qui peut être dit de l’œuvre est révélé ou suggéré : formes, couleurs, matière, lumière, sens cachés, le chant aussi qui s’échappe de la toile, et même quelques rappels à propos du créateur : « je suis roux maigre à ma bouche il manque des dents qu’un parisien d’un autre temps rafistola ». Mouvements et sensations sont inséparables des gestes et des instruments : « dans les coulées d’ocre tendre / pas de limite entre le corps les tubes les brosses / faits de la même matière qui fait celle-ci ».

Et si les mots tentent de redire les paysages, eau, nuages, terre, village où domine « la haute note jaune », l’ocre puissant que rappelle le Chant de blé qui occupe la belle couverture du livre, c’est à la transformation du réel qu’oeuvrent de concert le matériau pictural et le matériau verbal : « toujours à galoper dans le réel pour saisir l’instant des / métamorphoses ». Transformation par « la jouissance des torsions » et par l’alchimie des couleurs : « depuis la fenêtre je suis dans le jardin de l’asile / de toutes mes chairs. je m’applique à fondre des couleurs / à la manière de l’or. ». « peinture réelle & peintre abstrait / quelle extraordinaire rencontre ! », disent les vers de Jos Roy. Cette extraordinaire rencontre, c’est aussi celle des secrets de la peinture et des mystères de la poésie.

Jean-Pierre Longre

09:45 Publié dans Littérature, Mots et images | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, peinture, francophone, jos roy, van gogh, blandine longre, paul stubbs, black herald press, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

Amour-haine en pays abandonné

Clotilde Escalle, Toute seule, préface de Pierre Jourde, Quidam éditeur, 2021

Clotilde Escalle, Toute seule, préface de Pierre Jourde, Quidam éditeur, 2021

Elle a beaucoup vécu, Françoise, souvent méprisée par les hommes, rejetée d’un peu partout. « Et puis le lézard est arrivé. Cheminot et peintre, s’il vous plaît. Il était arrivé en roulotte tirée par un cheval. Il s’arrêtait dans les bourgs et les villages. Bonjour, je m’appelle Paul Ladier. » Elle s’est laissé séduire, mais les désillusions sont vite venues. La différence d’âge, lui devenu un vieux traîne-savate, elle tâchant sans grand succès de trouver de l’argent en vendant quelques toiles, tous deux installés dans l’ancienne boucherie d’un « bourg sacrifié »… Bref, la misère sociale, amoureuse et psychologique, les angoisses et la haine mutuelle : elle voudrait bien se débarrasser du vieux, mais ne peut se passer de lui, se surprenant parfois à encore partager sa couche.

Pour conjurer ses contradictions et ses peurs (peur pour elle, peur pour le « lézard »), elle marche, marche obstinément dans le bourg et dans la campagne, entendant à peine « les paquets de phrases jetées exprès en vrac sur son passage ». Au cours de ses cheminements, elle rencontre l’écrivain local, qui propose ses livres à la vente et se met à lui parler avec le sourire de Flaubert, de Beckett, de ses conférences, à elle qui ne lit guère que La ménagère française. « Il avait une pointe de mépris dans le regard, mêlé à une certaine indulgence. » Lorsque le vieux sera parti, envoyé par l’assistante sociale à l’hospice, elle reverra l’écrivain, qui lui sortira des mots comme « déterminisme » ou « ontologie », et la poussera à écrire « au lieu de ressasser » : « Tu te débats, tu respires l’ailleurs. Tu as envie de hurler. Alors écris… » Non, elle n’écrira pas. « Ça n’a pas de sens […] Ce n’est pas pour moi. » Et si le mot « ontologie » la travaille à tort et à travers, elle est plutôt rongée par ce que Raymond Queneau appelait l’« ontalgie ». L’existence est pour elle une souffrance sans solution.

Dans sa préface, Pierre Jourde qualifie le roman d’œuvre « sociale », mettant en scène des « sans-dents » (au sens littéral), des « laissés-pour-compte ». Il a raison, et il a raison aussi d’aller plus loin. Les personnages, surtout les deux protagonistes, ont l’épaisseur de ceux qui ne peuvent laisser le lecteur indifférent. Clotilde Escalle a l’art de nous les faire connaître peu à peu, de mieux en mieux, de l’intérieur et de l’extérieur, dans leur complexité, avec leurs paradoxes et leur violence, leur amour-haine. Le style, la structure du récit font de Toute seul un roman qui nous concerne intimement, qui requiert notre émotion profonde. « Qui est-elle, pour qu’on s’y intéresse ? » Ultime question, qui laisse Françoise « toute seule », et qui nous laisse seuls avec elle.

Jean-Pierre Longre

09:15 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, clotilde escalle, pierre jourde, quidam éditeur, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

11/12/2021

Un été d’apprentissage

Hugo Lindenberg, Un jour ce sera vide, Christian Bourgois éditeur, 2020, Le livre de poche, à paraître en janvier 2022. Prix du Livre Inter 2021

Hugo Lindenberg, Un jour ce sera vide, Christian Bourgois éditeur, 2020, Le livre de poche, à paraître en janvier 2022. Prix du Livre Inter 2021

Le narrateur, 10 ans, passe ses vacances en Normandie avec sa grand-mère. « Un garçon de dix ans avec une vieille dame ça n’attire pas vraiment l’attention. » Il serait donc voué à un été anonyme, composant avec ses peurs et ses fantasmes, si n’intervenaient pas quelques personnages qui vont lui faire franchir des étapes : outre sa grand-mère, une tante « monstrueuse » au physique repoussant et à l’odeur nauséabonde, et surtout Baptiste, jeune garçon de son âge qui, contrairement à lui, paraît plein d’assurance et d’audace, vit dans une famille visiblement « idéale », avec une mère dont, secrètement, le narrateur tombe amoureux : « Certains adultes possèdent les clés de mondes plus désirables. Celui que me dévoile la mère de Baptiste a la douceur du velours. Elle a cette façon de me regarder, en penchant la tête, les yeux plissés, la bouche juste assez entrouverte pour que j’aperçoive sa langue pressée contre ses dents, qui me ralentit le cœur. » Il y a aussi le fils de la voisine, jeune homme « cadavérique », « qui se tient debout comme suspendu par des fils invisibles », et quelques autres comparses (ou adversaires) dont la plume aiguë de l’auteur grave définitivement les silhouettes.

C’est à l’évidence Baptiste qui marque et influence le plus le garçon. Tous deux vont faire connaissance autour d’un cadavre de méduse que l’on triture sans scrupules avec un bâton. Dès lors, « il faut maintenant compter avec Baptiste même quand il n’est pas là », l’imiter, le suivre, honorer les invitations de ses parents, paraître aussi « normal » et courageux que lui, répondre à son amitié, à ses sentiments, à sa complicité, à son désir d’absolu, sans pour autant pouvoir lever les mystères, les ambiguïtés et les troubles que cette amitié recèle. Sans non plus lui révéler ce que la grand-mère raconte du passé de sa famille de Juifs victimes des nazis, la fuite de la Pologne, l’arrivée clandestine à Paris, la mort du frère et de ses proches tombés sous les balles allemandes, ces douleurs que l’on apprend par bribes, au coin des souvenirs.

C’est à l’évidence Baptiste qui marque et influence le plus le garçon. Tous deux vont faire connaissance autour d’un cadavre de méduse que l’on triture sans scrupules avec un bâton. Dès lors, « il faut maintenant compter avec Baptiste même quand il n’est pas là », l’imiter, le suivre, honorer les invitations de ses parents, paraître aussi « normal » et courageux que lui, répondre à son amitié, à ses sentiments, à sa complicité, à son désir d’absolu, sans pour autant pouvoir lever les mystères, les ambiguïtés et les troubles que cette amitié recèle. Sans non plus lui révéler ce que la grand-mère raconte du passé de sa famille de Juifs victimes des nazis, la fuite de la Pologne, l’arrivée clandestine à Paris, la mort du frère et de ses proches tombés sous les balles allemandes, ces douleurs que l’on apprend par bribes, au coin des souvenirs.

Tout le livre, du reste, avance par touches successives : trois parties (Baptiste, Les monstres, Les mondes engloutis), elles-mêmes divisées en brefs chapitres qui tous ont un titre au nom programmatique (« Les Méduses, Le Bain, L’Invitation, La Plage, Le Café, Le Playmobil » etc.), un peu comme dans Poil de Carotte – ne développons pas la comparaison, même si dans les deux cas nous avons affaire à un apprentissage de la vie. Notre narrateur fait son apprentissage comme une plante pousse sur un terreau fertile et humide. D’ailleurs, des « Méduses » au « Pipi Au Lit » en passant par « Le Bain », « La Plage », le shampoing, la purification par l’eau glacée, et bien sûr Baptiste au prénom symbolique s’enfonçant dans la vase, l’élément liquide est partout. Comme si le temps chassait les miasmes de l’enfance et établissait les bases d’une existence consolidée par l’amitié.

Jean-Pierre Longre

10:01 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, hugo lindenberg, christian bourgois éditeur, le livre de poche, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

07/12/2021

« L’aphorisme, cette phrase solitaire »

Paul Lambda, Le désespoir, avec modération, Cactus Inébranlable éditions, 2021

Paul Lambda, Le désespoir, avec modération, Cactus Inébranlable éditions, 2021

Le titre de l’ouvrage nous l’indique : il faut le consommer à doses raisonnables, comme l’alcool, comme les médicaments, et c’est ainsi que le désespoir peut se muer en plaisir. Et disons-le, la forme encourage ce type de consommation, l’aphorisme étant forcément isolé de ses congénères – ce qui fait que tout résumé de ce genre de livre est impossible.

Tout juste pouvons-nous déceler des retours thématiques ou formels, et les illustrer. La subtilité (« Ils n’ont rien fait de l’après-midi mais apparemment ce n’est pas le même rien. ») n’est pas éloignée de l’absurde (« Ce n’est pas vraiment de leur faute, tu sais : comment auraient-ils pu prévoir qu’en se rencontrant, ils se traverseraient ? »), et la poésie (« Un silence plein de cigales » ou « En attendant la fin du monde, la bruyère est en fleurs. ») voisine avec l’humour (« – Oh vous savez, je ne suis rien ni personne. – Prétentieux. » ou « Le temps fuit et ce plombier qui ne vient pas. ») ; il faut dire que « La poésie ne sert à rien mais elle y contribue. » Et lorsque le fantastique est trop affolant (« Catastrophe ! La montagne a fondu avec la neige. »), c’est la philosophie qui prend le pas (« Le suivant tel un caniche bien dressé, son destin. » ou « J’ai une mauvaise et une bonne nouvelle : j’ai trouvé le sens de la vie, il n’y en a aucun. »)

On surprend çà et là quelques mots qui résument l’enjeu du livre et l’ambition plus ou moins claire de l’auteur : « J’ai le monde au bout de la langue. » Et c’est vrai, mine de rien, le monde entier s’impose dès le début grâce aux mots, puisqu’on commence avec deux événements d’importance (des oiseaux qui s’envolent, d’autres qui se posent) arrivant en même temps à Paris et au Mexique ; il y en a d’autres, qui nous font « enjamber l’horizon », entre Budapest et Gdansk ou entre le Groenland et Berlin… Il paraît que Paul Lambda, qui est aussi l’auteur, entre autres, du Cabinet Lambda, 5014 citations à siroter, croquer, injecter ou infuser, n’est ni belge ni surréaliste. Osons dire que, pourtant, il mériterait de l’être.

Chez le même éditeur : André Stas, Tout est relatif (et tondu) ; Patrick Henin-Miris, Zadigacités

Tout est relatif (et tondu) est un livre signé par un auteur qui, lui, est à la fois belge et surréaliste, pataphysicien et humoriste, digne disciple de Nougé, Scutenaire, Chavée ou Blavier… Lui nous l’avoue tout crûment, « Les recueils d’aphorismes sont des œuvres de cabinet. » (à comprendre comme on le sent), et relativise l’ambition de la création littéraire : « Les cons signent. Et on devrait les respecter… » C’est tout à sa gloire.

Tout est relatif (et tondu) est un livre signé par un auteur qui, lui, est à la fois belge et surréaliste, pataphysicien et humoriste, digne disciple de Nougé, Scutenaire, Chavée ou Blavier… Lui nous l’avoue tout crûment, « Les recueils d’aphorismes sont des œuvres de cabinet. » (à comprendre comme on le sent), et relativise l’ambition de la création littéraire : « Les cons signent. Et on devrait les respecter… » C’est tout à sa gloire.

Zadigacités vient aussi d’être publié par le prolifique Cactus Inébranlable. Pas d’aphorismes, cette fois, mais des sortes de contes très courts (une demi page au maximum). Pour terminer cette chronique, voici un encouragement à la lecture, intitulé « Voyage » : « Partout on repeignait les façades en vives couleurs. On plantait des arbres, et surtout des fruitiers pour l’été ou l’automne. On ouvrait des routes qui menaient à de vastes paysages de mer ou de montagne. De nombreux personnages lumineux et désirables se promenaient de tous côtés, comme sur une riche scène de théâtre. Il n’en revenait pas de toutes ces merveilles, la tête lui tournait, et il n’avait encore lu que trois pages. » Poursuivons avec lui.